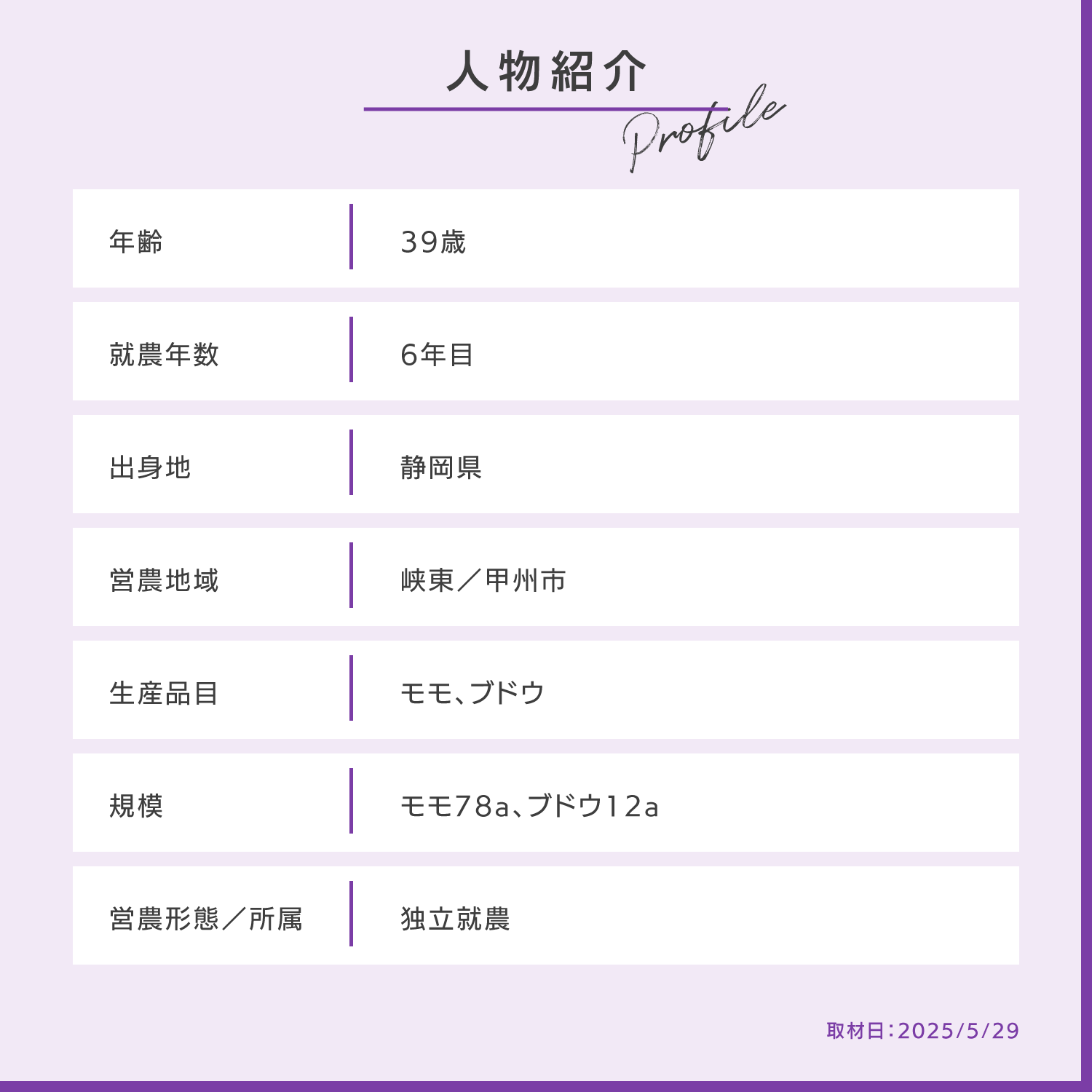

マイナビ農業TOP > 山梨で生きる 就農ライフ > 果樹農家 本間将彦さん

実は、もともと農業を志していたわけではありません。バイクで日本各地を旅していたとき、拠点として山梨や和歌山の農園で住み込みのアルバイトをしていました。特に山梨市のモモ農園では、3年連続で繁忙期に働かせてもらい、体を動かして働くことの楽しさに気づくと同時に、果樹栽培にも興味を持つようになりました。

その後、一度は静岡県の会社に就職したものの、農業への思いを捨てきれず、地域おこし協力隊の制度を利用して山梨県に移住し、甲府市で果樹や野菜を生産する農業法人に着任しました。独立就農を目指していくなかで、知り合いから「甲州市で実家のモモ畑を継ぐ人を探している」という話が飛び込んできました。

さらに、独立就農するなら「地域に馴染んでおいたほうがいい」とアドバイスを受け、甲州市内の果樹農家で、雇用を受け入れていた農園(農の雇用制度(現・雇用就農資金)を活用))で働きながら、1年間、モモの栽培技術の習得と地域との関係づくりを並行して進めました。独立に当たって、実際に管理を任せてもらっていた畑をのれん分けしていただき、雇用される前から紹介を受けていた畑とあわせて、モモ43aで独立就農することができました。

現在、モモは数量が取れる「なつっこ」をメインに、山梨県で育成された「夢みずき」、人気のある「白鳳」など、10品種ほどをリレーで栽培しています。

果樹栽培は年に一度しか収入が得られないため、当初は経営を回すのに苦労しました。幸いなことに、私は初年度から収穫可能な成園を借りることができたので、比較的早い段階で収益化につなげることができたと思います。

また、就農直後の経営確立に向けた支援である農業次世代人材投資資金(経営開始型/現・新規就農者育成総合対策(経営開始資金))も活用できました。さらに、経営継続補助金や果樹王国やまなし就農支援事業(現・やまなし新規就農アシスト事業)を活用し、機械を導入することができました。今後は経営をしっかりと軌道に乗せ、安定化させていきたいと考えています。

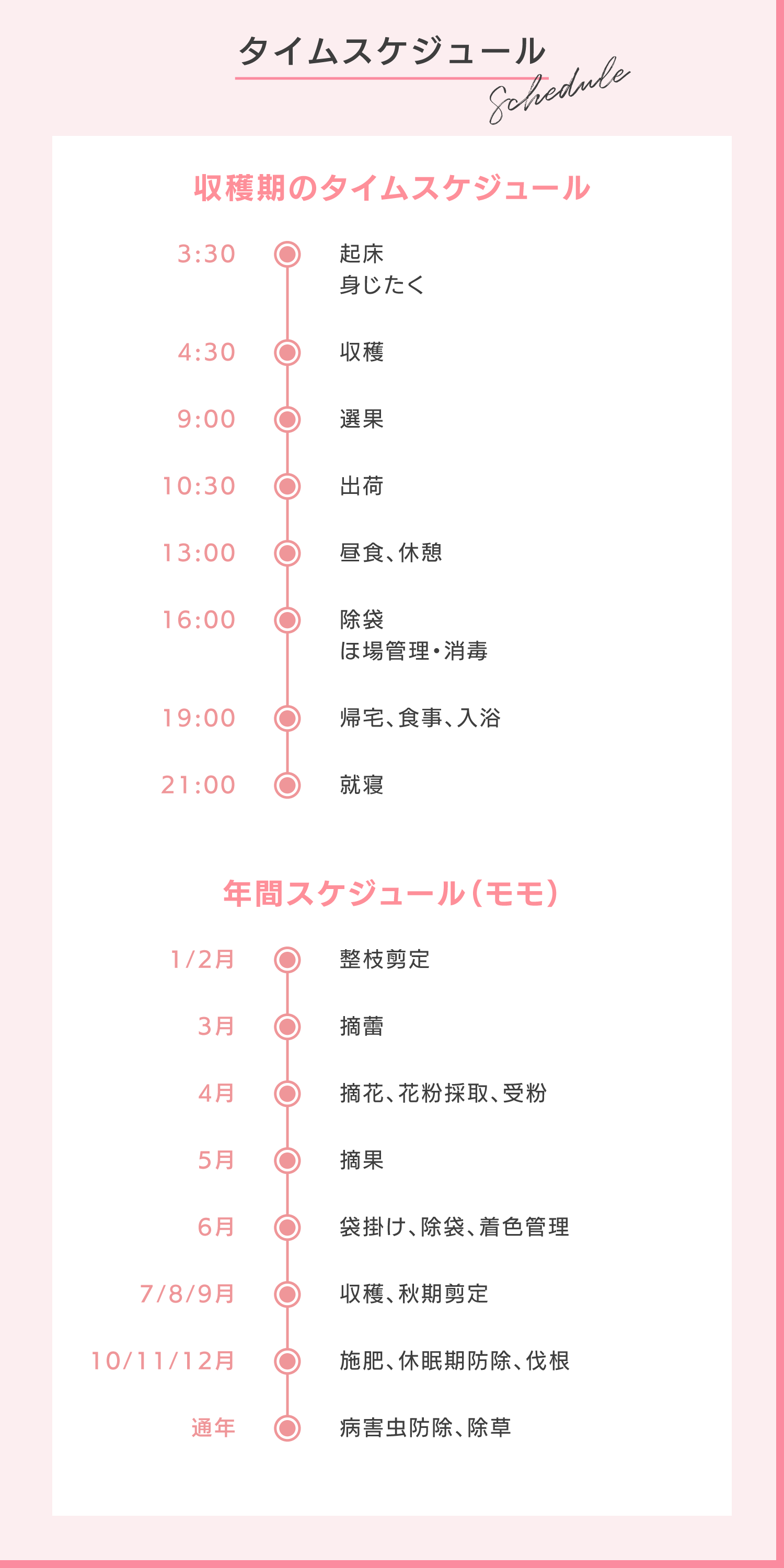

一方で、防除に関しては反省もあります。昨年はカメムシの被害を受けました。発生が確認されていたため防除の強化が呼びかけられていたのですが、収穫期の終盤で疲れもあり、消毒の手を緩めてしまったのが原因です。最終の品種だったこともあり大きな損失にはなりませんでしたが、「やっておけば防げた被害」だっただけに、今後は徹底して対応していきたいと思っています。

最初に独立したときの農地は43aでしたが、その一部には収穫量のピークを過ぎた老木もあり、先を見越して苗木を植えておく必要がありました。モモは苗を植えてから収穫できるまでに5〜6年かかるため、将来の収益を考えて早めの準備が不可欠です。

この地域は新規就農者が比較的少ないこともあり、借りられそうな農地について声をかけていただける機会もあります。ただし、それには信頼関係があってこそです。私はおしゃべりが得意なほうではないので、畑をきちんと管理し、草刈りも丁寧に行い、できるだけ周囲の農家さんより早く畑に出て、最後まで残るつもりで仕事に取り組んでいます。実際は追いつけずに自然とそうなってしまうことも多いのですが、日々の姿勢を見てもらうことが信頼につながっていると思います。

もちろん、空いた畑があってもすぐに飛びつくのではなく、地形や条件をしっかり見て、生産性があるかどうかを冷静に判断することも大切です。

シャインマスカット人気の影響で、条件の良いブドウ畑はなかなか見つかりませんでしたが、最終的に耕作放棄地を購入させていただき、整備してブドウ栽培を始めました。

一般的に1人で管理できるのは50~60aと言われていますが、私はモモとブドウを合わせて約90aを一人で管理しているので、常に効率よく作業を進めることを意識しています。そのために最も大切にしているのが「準備」です。

果樹栽培は天候に左右されやすく、晴れている時間をいかに有効に使えるかが勝負になります。たとえば、収穫用のコンテナを事前に用意しておく、作業の段取りを前日までに整えておくなど、スタートダッシュをスムーズに切ることを心がけています。チャンスを逃さず動けるようにしておくことが、結果的に作業効率につながります。

出荷も合理化しています。まずはJAの選果場に持ち込み、それ以外はコンテナ単位で引き受けてくれる業者に出すことで、仕分けや出荷にかかる手間と時間を大幅に短縮できています。

山梨市のモモ農園で住み込みアルバイトをしていた頃に、同世代の農業者の友人ができ、今でもわからないことがあれば気軽に相談できる関係が続いています。研修先の師匠も、聞けばいつでも親身になってアドバイスをくれます。

ただ、周囲はみんな同じモモ農家で、繁忙期のタイミングが重なるため、互いに作業を手伝い合うことが難しいのが少し大変なところです。以前は、地元・静岡の友人に来てもらって、伐根するのを助けてもらったこともあります。

果樹栽培は1年単位の長いサイクルで、毎年同じ作業の積み重ねです。果物を育てるということは、同時に木を育てることでもあり、自分にはこの地道な営みが性格的に合っていると感じています。1年だけでなく、何年にもわたって一つの作物や木と関わり続けられる点に、果樹ならではの魅力があります。

また、独立就農してよかったと感じるのは、すべて自分の判断で挑戦できることです。失敗も成功も含めて、自分で責任を持ち、その経験を積み重ねていけることに大きなやりがいを感じています。

そして何より、自分が育てたモモを「おいしい」と言ってもらえたときは、こんなにうれしいことはありません。

果樹栽培は、規模が大きいほど収益が上がる側面がありますが、現在は自分一人で管理できる範囲で手一杯です。今後は人を雇用したり、農業経営を法人化することも視野に入れながら、少しずつ規模を広げていけたらと考えています。

これから就農を目指す人に伝えたいのは、「自分に合う地域や研修先を見つけること」がとても大切だということです。人の性格がそれぞれ違うように、地域や受け入れ先にもそれぞれの特色があります。合わない場所で無理をしても、なかなか良い結果にはつながりません。一つの場所に固執せず、自分に合う場所が見つかるまで粘り強く動いてみてほしいと思います。

農業に興味がある方、山梨県に移住したい方はこちらよりお問い合わせください(山梨県HPにジャンプします)。