生き物を殺して食べる/ルイーズ・グレイ

「生き物を殺して食べる」ルイーズ・グレイ 著/宮﨑真紀 訳、亜紀書房

著者は農家の娘として育ち、環境問題に精通した、スコットランド出身のジャーナリスト。彼女は、いま主流の半ばオートマティックな工業的農業、工場式畜産に疑問を抱き、1年間肉類は自分で手にかけた動物しか食べないと宣言し、それを実践しました。本書はその克明な記録です。

森に入って野ウサギ、キジ、シカなどを撃ったり、渓流でフライフィッシングに挑戦したり、現代の巨大食肉システムを支えるウシ・ブタ・ニワトリ・ヒツジなどの屠畜現場を訪れたり、さらにロードキル(交通事故による死亡)の動物を引き取りに行く、昆虫を食べる体験をするなど、肉の種類も、屠(ほふ)る手段もバラエティに富んでおり、読み手を飽きさせません。

けれども彼女は決して勇敢でなく、求道的でストイックなわけでもなく、頭でっかちで臆病なインテリです。体験を積む中で成長し、それに伴って考察を深めていきます。そんな彼女の繊細な感性と深い知性、そして温かい人柄が随所に感じられる魅力的なルポルタージュなのです。

英国は肉食の歴史が長く、確固たる肉食文化を構築している民族です。しかし、ひと昔前までと違って現代の英国人は、生活の中で“元の姿を想像させる肉”を見ない、触れないのが一般的だと言います。おそらくそれは英国や日本に限らず、先進国には共通する現象でしょう。なぜなのか? そうした視点から読んでも興味深い本です。

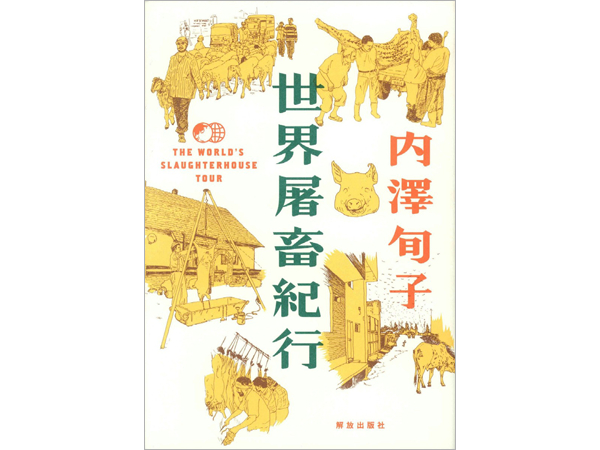

世界屠畜紀行/内澤旬子

「世界屠畜紀行」内澤旬子 イラスト・文、解放出版社

タイトルに用いられた「屠畜」という言葉。文字にすればわかるけれど、これを「トチク」と口で言うと日本ではほとんど通じない。そう著者は言います。

一般の人にとってなじみがあるのは「トサツ=屠殺」という、陰惨なイメージの強い言葉。この二つの言葉の違いに、食肉処理業にまつわる差別意識、そして、動物の命を奪って食することに対する潜在的な罪悪感と、それを直視したくないという日本人の複雑な気持ちが見られます。

これはやはり明治時代以前、公に肉を食べられなかった歴史があるからなのか。ならば他の国では動物を殺して肉にする行為についてどう考えているのか?

そうした問題意識に動かされたノンフィクションライターが、アジア、中東、欧州、北米など世界の屠畜の現場、そして芝浦と場(しばうらとじょう・東京都中央卸売市場食肉市場)や沖縄など、国内を訪ねて回ったルポルタージュです。

とは言え、社会の裏側を暴くといった類のルポではなく、ユーモアたっぷりのエッセイ風ニュアンスの強い文章が小気味よく綴られます。さらにイラストレーターでもある著者は、写真で見せるには刺激が強過ぎる屠畜の場面も、これまたユーモラスなタッチのスケッチ画で描いており、文章と合わせて読むと、取材した現場の臨場感が抵抗なく伝わってきます。

農・食に関する比較文化論としても読みごたえがあります。

なお、本書は、部落差別を世に問う出版社から発行されており、職業の差別問題の視点も随所に織り込まれています。それもまた興味深く、私たちの社会にはびこる因習について、食から考える良いきっかけになるでしょう。

飼い喰い 三匹の豚とわたし/内澤旬子

「飼い喰い 三匹の豚とわたし」内澤旬子 著、岩波書店

前著で世界各地の屠畜現場を取材してきた著者が、さらに長いスパンで動物を食肉にする過程を探究したいと、今度は自らの手でブタを飼育。つぶして肉にして食べるところまでやり切った、まさしく体当たりのルポルタージュです。前著と同じユーモラスな文章と味わい深いスケッチ画で全編を綴っています。

本著は、千葉にある民間の食肉処理施設で開かれた蓄霊祭(屠畜した動物の霊を祀る定例行事)を著者が訪ねるところからスタート。ブタの受精・交配シーン、さらに出産シーンなど、一般の人がめったに見られない現場の様子を、素人目線の素朴な疑問や感情の揺れを交え克明にレポートしています。

そして「中ヨークシャー」「三元豚」「デュロック」という3種類・3匹の子ブタを譲り受け、千葉の廃屋を借りて豚舎を建設。そこで1年にわたって3匹といっしょに生活します。

クールな観察者・研究者になる日もあれば、まるで母親のようにブタたちの生き様に愛情を感じたり、怒ったり、心を痛めたりする。そんな彼女の奮闘する姿は、多くの読者の共感を呼ぶでしょう。

最後に自分が育てたブタを食べたときの感想は、この希少な体験をした著者ならではの言葉であり、システム化された畜産・食肉の本質について考えさせる貴重な一文になっています。

今日食べたおいしい肉は、どこで生まれ育ち、どんな生活を送り、どんな心を持っていた「いのち」だったのか?

あるいは、どうして私たちは当たり前に毎日肉を食べることができるのか?

毎日の暮らしの中でそうした考えにとらわれることがあったら、ここにご紹介した3冊を手に取ってみてください。きっと何かが変わります。