各方面から期待が集まる農福連携の可能性

冒頭、挨拶に立った日本農福連携協会会長理事の皆川芳嗣(みながわ・よしつぐ)さんは、このフォーラムの目的として「狭義の農福連携である農業分野での障害者の就労に限らず、農福連携によって新しい共生社会を築いていく第1歩としての議論の場としたい」と述べました。また、6月に行われた第2回農福連携等推進会議で決定した「農福連携等推進ビジョン」に関連して、農福連携のワンストップの窓口の設置や農業版ジョブコーチの育成など、今後の農福連携を促進するための動きについて言及しました。

本フォーラムを後援する農林水産省、厚生労働省、法務省、環境省、文部科学省、内閣府それぞれの代表からは、地域の農業の存続、障害者の福祉、環境問題への対策などの様々な課題の解決に農福連携が有効であるとして、今後も各省庁が連帯して推進していくとの発言がありました。

農福連携で様々な人に「居場所と出番」を

日本農福連携協会副会長理事の村木厚子さん

基調講演では、日本農福連携協会副会長理事で元厚生労働事務次官の村木厚子(むらき・あつこ)さんが登壇。厚生労働省職員時代に障害者の就労に取り組む中で、実は多くの障害のある方が就労可能で、働くことが本人の能力を引き出し自己肯定感の向上につながることを知り、障害者の法定雇用率の制度などの施策につながった事例が紹介されました。また、農福連携でモデルとなる複数の事例を示しながら「農福連携によって障害者が地域社会で“居場所と出番”を得ることができる」と、地域共生社会の実現に貢献していると説明。農福連携が、多様な人を包摂する社会へと日本を変える起爆剤となることへの期待を示しました。

また、環境省総合環境政策統括官の中井徳太郎(なかい・とくたろう)さんによる、環境問題の側面からのSDGsに関する講演も行われました。

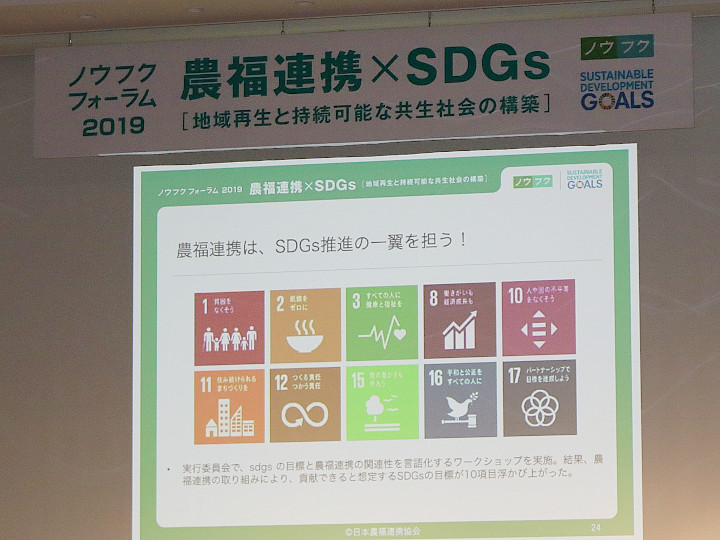

農福連携とSDGsとの親和性

具体的に農福連携とSDGsがどのようにかかわりがあるかについて、フォーラムの実行委員から発表があり、10の目標に対して農福連携が貢献できるとしてその親和性の高さを強調しました。

農福連携は貧困対策や飢餓対策など10項目の目標に貢献できる

その後「ノウフクが生み出すつながる世界」と題して、取り組みのプレゼンテーションとトークセッションを開催。都市部での農福連携を可能にする植物工場の事例、人手不足の農家と低賃金に悩む障害者を結び付ける事業を行う長野県の事例など、農福連携の実践によって、障害者の成長や地域社会の活性化などの効果についての発表がありました。

ノウフクJASの新設

2019年3月に「障害者が生産工程に携わった食品」が新たな農林規格(JAS)である「ノウフクJAS」が制定されたことに関して、障害者が主要な生産工程に関わった野菜や加工品などが認証の対象となることなど、今後ノウフクJASが農福連携による農産物のブランディングの後押しとなることが説明されました。

今後の農福連携の発展は

日本農福連携協会会長理事の皆川芳嗣さん

会見で、皆川会長理事からは「農福連携で目指すものと、SDGsの共生社会が目指すものは重なっている。この機会にもっと経済界の方にも農福連携に参画してもらいたい」と、各方面への協力を呼びかけました。

また、村木副会長理事からは「ノウフクの魅力は環境や雇用、いろんなことにつながっている点。農業や食べることはすべての消費者に関係がある」として、広く消費者に農福連携への理解を求めました。