関心高まる放牧酪農

酪農の方法は大きく分けると、舎飼い(しゃがい)と放牧の2通りあります。広大な牧草地を牛が歩き回り、生い茂る草を自由に食べている放牧風景は、牛乳パックのイメージ図としてよく採用されていますが、実は、大酪農地帯の北海道でさえ、放牧は1割に満たないのが現状です。

日本における酪農のほとんどは牛舎の中で牛を飼養管理する舎飼いです。どちらにもそれぞれメリットはありますが、輸入飼料に依存しがちな舎飼いに比べ、放牧は、国産(飼料自給)率が高く、地産地消、環境問題、オーガニック志向、アニマルウェルフェア(家畜福祉)などの観点から、関心が高まっています。

一般社団法人日本草地畜産種子協会が2020年2月17日に開催した「放牧酪農シンポジウム」には、農業関係者から消費者まで150人以上が集まり、その関心の高さがうかがえました。

放牧酪農家本人による経営や営農メリットの話と、当日注目を集めた研究者の見解を紹介します。

「土-草-牛」の循環を生かした低コストで持続可能な牧場

橋本牧場の牛は管理の行き届いた草地の栄養のある草を食べる

放牧畜産実践牧場の認証第1号で、アニマルウェルフェア農場の認証も持つ橋本牧場(北海道・清水町)では、放牧地を含む60ヘクタールの草地でブラウンスイスなど搾乳牛60頭を飼養し、1頭当たりの年間乳量は6500キログラムです(全国平均は約8600キログラム)。全国放牧畜産ネットワーク協議会の会長も務める代表の橋本晃明(はしもと・てるあき)さんは、放牧の基本である「土-草-牛」の循環について話しました。

橋本さんが実践しているのは、土壌分析に基づく施肥で微生物の活動を高める、科学的で低コストな農業です。これにより草地の生産力が上がり、牛は常に栄養価の高い草を食べることができます。

反すう動物である牛の第一胃(ルーメン)では微生物が草を分解してタンパク質を作り出すことから、橋本さんは、牛の生理生態には牧草が適していること、また、カロテンや植物由来の脂肪酸は融点が低く、市販のバターと比べて放牧牛乳のバターは溶けるのが早いことを写真で紹介し、適正管理した放牧によって牛の快適さ(アニマルウェルフェア)と健全な経営が実現できると語りました。

放牧効果で地域活性化する足寄(あしょろ)町の牧場

自称「耕作放棄地請負人」、森林も放牧地に変える吉川友二さん

ありがとう牧場(北海道・足寄町)の代表、吉川友二(よしかわ・ゆうじ)さんは、ニュージーランドで4年間「集約放牧」を学んだ後、離農した牧場を引き継いで2000年に新規就農しました。現在は80ヘクタールに拡大し(森林も含むと100ヘクタール)、搾乳牛は60頭、1頭当たりの年間乳量は5000キログラムと全国平均の6割未満ですが、支出を減らして利益を上げ、従業員を2人雇い入れ、放牧酪農を目指す人の学びの場にもなっています。

搾乳を終えて自ら牧草地へ帰る牛たち

ニュージーランドでは1戸あたりの乳量増産ではなく、農家の利益最大化を目標に放牧を推進した結果、国全体の乳量が3倍に増えました。このように規模拡大よりも適正規模の放牧にすることで、飼料費が減り、機械代が減り、草地更新や労働時間が減り、人も牛も良くなり、酪農家が経済的、時間的にも余裕を持てることから、後継者問題の解決にもなると吉川さんは話しました。

実際、足寄町には、吉川さんの牧場で学んだ新規就農の放牧酪農家(家族)が増えています。その結果、小学生の数が増加しているという驚きの人口増大革命まで起こしていました。

放牧に切り替えた年から利益が向上した牧場

新利根協同農学塾農場の上野裕さん、知子さん夫妻

放牧経営は難しいと敬遠されがちな中、舎飼いから放牧に切り替えた初年度から、利益があがった人もいます。

新利根協同農学塾農場(茨城県稲敷市)の上野裕(うえの・ゆたか)さんは、6ヘクタールの牧場に32頭の搾乳牛を放し(採草地は別に7ヘクタール)、1頭当たりの年間乳量は6500キログラムです。開拓者の3代目として父から経営移譲されたときは舎飼いでしたが、思うようにいかず、改善策を探していました。

そんなとき読んだのが、「だれが中国を養うのか?―迫りくる食糧危機の時代」というレスター・ブラウン(アメリカの環境活動家、思想家)の著書です。上野さんは世界で今後起ころうとしている食糧争奪を知り、輸入飼料より自給の時代が来ると考えたのです。専門家にも相談し、関東の平野部では初となる放牧を始めました。するとその年、2007年から利益は上向きになったそうです。

乳量は減りましたが、それ以上に購入飼料が半減し、牛が自ら牧草を食べるため、朝晩のエサやり時間が不要になり、牛の病気も少なくなって医療費が減るなど、あらゆるコストが大幅に減ったのです。

上野さんの牧場のデータで驚くのは、平均除籍産次(※)7.9産という数字です。全国平均は3.4産ですから、平均より現役の期間が4.5年も長いことを示しています。病気や事故で牛が除籍になると平均値は下がるので、つまりそれほど牛の病気が少なく、「長命連産」が実現できていることを意味します。健康な牛が多ければ、コンスタントに「出産」し、「母乳」を出してくれます。牛の健康は、結果的に健全経営への近道なのです。

見た目の収入が低くなりがちな放牧経営は難しいと、酪農家に敬遠されがちですが、上野さんは、乳量や収入アップよりも、放牧による飼料自給で牛を健康に飼えばさまざまな支出が減り、手元に残る利益は増大すると話しました。

※ 自牧場から除籍する(売却または処分)牛の年齢を産次数で表したもの。牛の1産目(初産)は2歳が一般的なので、7.9産はおよそ8.9歳。

放牧主体のニュージーランドは日本の生産コストの3分の1

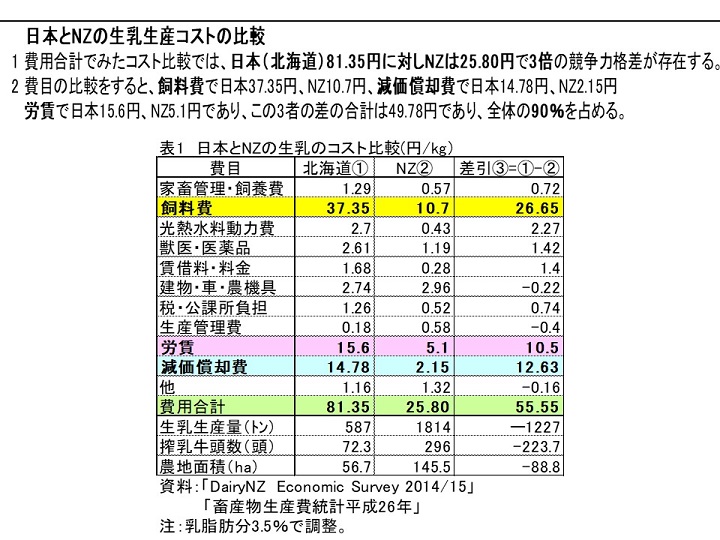

「放牧酪農シンポジウム」で注目されたのは、放牧先進国・ニュージーランドと北海道の生乳生産コストの差です。酪農学園大学名誉教授の荒木和秋(あらき・かずあき)さんによると、ニュージーランドの生乳生産コストは1キログラム当たり25.8円なのに対し、北海道は81.3円と3倍の競争力格差があります。とりわけ飼料費と労働賃金はニュージーランドの3倍以上、さらに減価償却費は6倍以上というデータが示されました。

表1:「放牧は日本酪農を救う」発表資料(資料提供:荒木和秋)

表1の生乳1キログラム当たりのコスト差をみると、飼料費の差は26.65円、労賃は10.5円、減価償却費は12.63円で、3つの差の合計は49.78円。費用合計の差55.55円のうち、90%を占めています。つまり、ニュージーランドが日本の3分の1のコストで生産できる要因のほとんどが、飼料、労賃、減価償却にあると言えます。

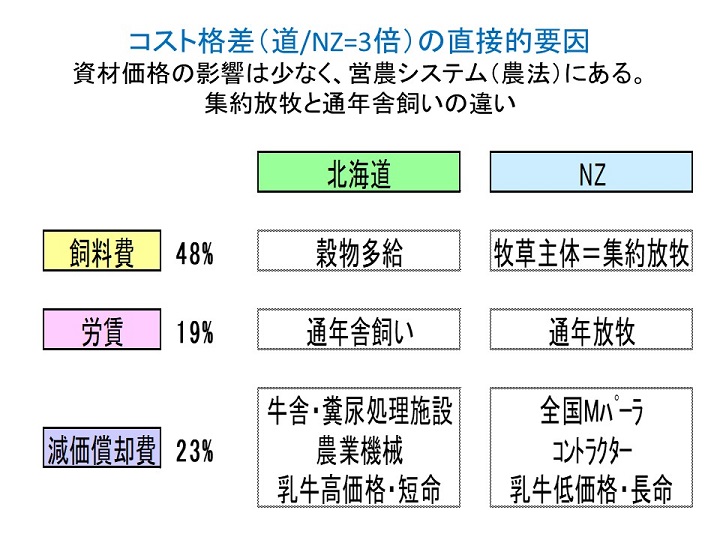

表2:「放牧は日本酪農を救う」発表資料(資料提供:荒木和秋)

表2のとおり、表1で出たコスト差を割合にすると、48%、19%、32%で3つの費用の合計割合は90%になります。つまり、日本がニュージーランドの生乳生産コストの3倍かかってしまう主な要因は、「穀物を多給して舎飼い」をしているからであり、「飼料は草を主体に、草地を放牧区に分けて管理する集約放牧で、牛が自らエサを食べに行く通年放牧」にすることで、付随する設備費や機械購入費、人の作業自体も少なくなり、「放牧という営農システム」が低コストを実現しているという論理が成り立ちます。

荒木さんは、これまでの研究をふまえ、放牧という農法は、酪農家には低コスト経営というメリットをもたらし、国全体としても、酪農家が続けやすい持続可能な生産基盤が築けることから、「牧草主体の集約放牧への転換」を提唱しました。

放牧で牛が健康になれば健全経営への近道に

2019年10月、橋本牧場で橋本さんとブラウンスイスと筆者

実際に、紹介した皆さんも草地を適正管理して牛を放すことでさまざまな効果が生まれていました。牛が自ら運動しエサを食べるので、草を集める機械や設備費が減り、牛の病気や医療費が減り、死亡も減るので、導入コストも減り、飼料コストが減り、労働時間は減り、長命連産やアニマルウェルフェアにもつながり、「土-草-牛」の循環で食料のみならず、環境保全や国土保全にまで貢献していました。

加えて、「放牧」のメリットは、「地域に農業を開放する」ことです。

草をはむ牛たちの様子は、地域の魅力として農業を発信することにつながります。影響は自ずと広がり、地域住民や他業種との連携、イベントの場など、あらゆるイノベーションが起こります。

そうしたストーリーや、その土地ならではのテロワール(風土や環境など)を求めてチーズ工房も増えています。今回の3牧場は3者ともに「放牧」することで、連携したいチーズ職人やカフェ経営者がやってきて、地域での農商工連携が生まれていました。

パートナーシップが築ければ、農家一人ですべてを背負うことはありません。

酪農を地域にオープンにする放牧は、気候変動や人口問題、経済のグローバル化というさまざまな課題の中で、日本が自立して生き残る持続可能な食料生産の道しるべと言えそうです。