「建設的中間マージン論」のために

スーパーで売られている100円の大根のうち、生産者の手取りは○割にしかならない……。

この議論は、農業界にいれば1万回は聞いたことがあるのではないでしょうか。つまり、流通コスト、言いかえれば中間マージンが高すぎる、と言う主張ですね。

実際、中間マージンを低くおさえながら生産者と消費者をつなぎ、生産者の手取りを増やすことを目指している流通ベンチャーも数多くあります。

私たちは中間マージンが高いという話を聞くと、生産者が「不当に搾取されている」、というイメージを持ってしまいます。

つまり、中間マージンが高いことが、誰かの“悪意”によってもたらされているのではないか、ということです。

しかし、私たち農業界の住人が一度立ち止まって、冷静に考えなくてはならないことは、自由主義市場において、長年そのような状況になっているからには、なにかしらの合理的な理由があってそうなっている、ということです。

(前提として流通に携わる人々は、「おいしい野菜や果物を消費者に届けよう」と日々努力しているのであって、「生産者への支払いをできるかぎり低くしてやろう」と考えているわけではないのです。)

農業がもっと儲かる産業を目指すことに異論はありませんが、なんとなく生産者の収入が不当なものになっているというイメージからは一度離れた方がいいように思います。

本稿では、流通コスト、つまり中間マージンというものが何によって構成されているのか、要素分解していきたいと思います。

いいかえれば、「建設的中間マージン論」のための議論の土台を提示します。ぜひお付き合いください。

運送業と流通業は違う、というキホン

流通コストとはいったい何か。

まずそれを定義しておかなくてはなりませんが、混乱を生みがちなのは「物流コスト」という言葉です。筆者は「物流コスト」と「流通コスト」は違うものだと考えています。

物流という言葉には物を移動させるというニュアンスがあります。しかし、それだけなら運送業者の仕事です。運送業と流通業はまったく違う仕事です。

「物流コスト」という言葉は定義があいまいなので、ここでは物を動かすコストを「運送コスト」、そしてそれを含めて生産者から消費者に届くまでのすべてのコストを包括するものとして「流通コスト」という言葉を使っていきたいと思います。

そして、流通コストに、携わる人々の適正利益を加算したものが「中間マージン」です。

運送コスト=物を動かすコスト

流通コスト=運送コスト+その他の多くのコスト

中間マージン=流通コスト+適正利益

意外と大きい○○のコスト

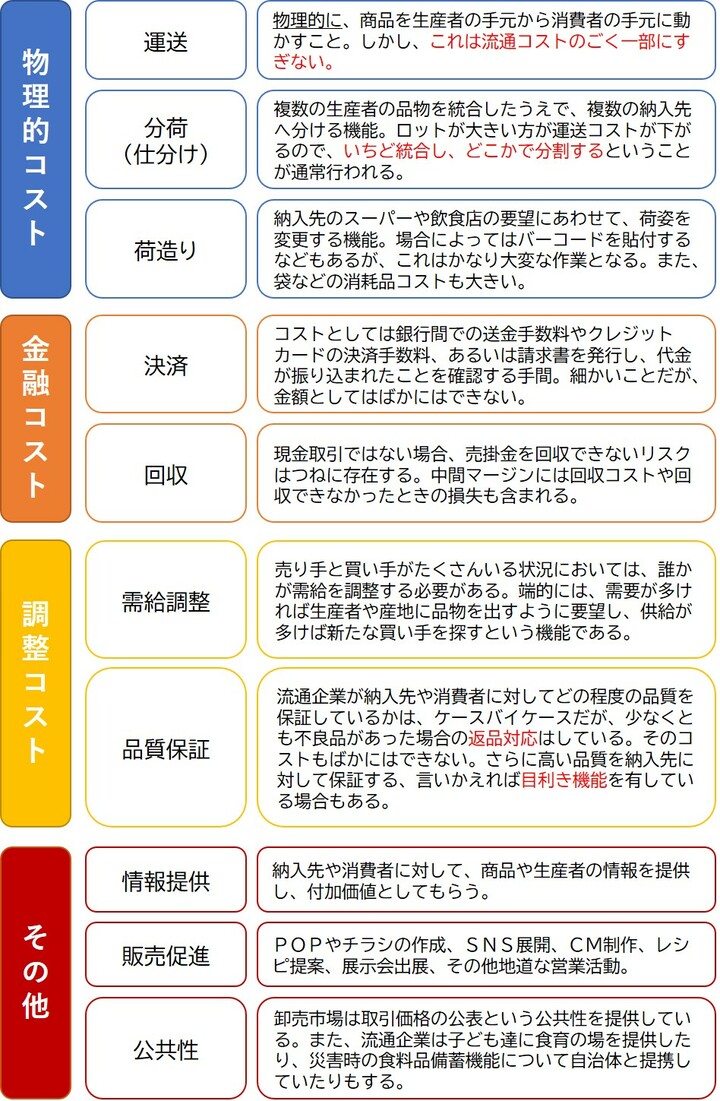

さて、「流通コスト」を要素分解すると、以下のようになります。

運送コスト、つまり物理的に物を消費者の手元に移動させるコストは、ごく一部であることが分かります。

意外と見過ごされがちなのが、金融コストです。

商品がAからBに流れるとき、BからAに別のものが逆流します。そう、お金です。

お金を正しく、しっかりと流すことも、商品を流すのと同じとまでは言わないまでも、ものすごく大事なことであり、それも中間流通を担う人たちの大事な仕事です。

これを総称して金融機能と言ったりするわけですが、そこには信用を担保するという与信機能も含まれます。

筆者も、野菜を納入したとあるスーパーが倒産しかけて代金回収が危なくなったことがあります(このときは事なきをえました)。畑にいるとあまり気づかないかもしれませんが、会社の倒産は日々起こっていて、代金を100%回収するというのはかなり大変なことです。

中間マージンには、回収不能になったときの損失やそれを未然に防ぐ調査コストも含まれるということは見逃せない観点です。

また、消費者に何かを販売するときにクレジットカードを利用すると、その手数料は売り上げの3.5%ほどにもなります。これも不可欠な金融コストです。

動かしながら整えている

中間マージンを収益とする流通企業(農協を含む)は、商品を移動しているあいだに、さまざまなことを行っています。いわば、商品を動かしながら並行して整えています。

流通の過程では、大きさや品質によって分類をしたり、あるいは、パッキングしたり、逆にバラにしたり、という作業が発生してきます。

筆者が経営する会社では、スーパーに納入するためにバーコードを貼付するという仕事をしています。細かいことのようですが、これをひとつひとつの商品に行うのはかなり骨の折れる作業です。

それならば、最初から生産者が荷姿を整えておけばいいじゃないか、と言われるかもしれませんが、原理的にいえば、産地の段階では商品はとれたままの形が望ましいです。

最終的な行き先が、スーパーでもいいし飲食店でもいいし加工工場でもいい、という形になっていた方が、需要の変化に対応できるからです。

たとえば、当社のような小さな流通企業ですら、スーパー向け商品にはバーコードを貼りますが、直営の飲食店で使用する分には貼りません。その時々の供給と需要の関係で、荷姿は変わっていくのです。

そもそも青果という商品はちょっと特殊です。需要も変化するだけでなく、ライバル産地も含めて供給が急に大きく変化するという点で特殊なのです。

たとえば、キリンビールはライバルのアサヒビールの供給が急に倍になる心配はしません。工場の設備増強には時間がかかるからです。しかし、青果のマーケットでは、気候が多少暴れるとライバル産地とタイミングがもろかぶりして供給量が平気で倍になったりします。

そのような特殊な商品なので、どんな消費形態でも対応できるぞ、という状態で流通させながら、最終的に適切な荷姿が分かった段階で整えた方が合理的でしょう。

そして、整えていく作業にかかるコストは、流通コストのなかでも大きなウエートを占めています。

(もちろんこれは原理的な話で、最初からターゲットを絞った荷造りをした方がいい場合もあるでしょう。)

さいごに:既存の流通はかなり洗練されている

生産者が消費者に直接販売することができれば、中間マージンはいりません。

ただ、運送コストは必要です。ふつうは宅配便を使うことになると思います。

たとえば、とある長野県の生産者が東京にいる消費者にキャベツ5個を届けたいと思ったとします。

このとき宅配便は、クロネコヤマトであれば、120サイズのクール宅急便で送ると定価で2270円(2020年5月時点、税込み。“クロネコメンバー割BIG”なら2025円。ヤマト運輸ウェブサイトより)となります。ビジネス向けの契約をすればもう少し安くなりますが、とりあえず宅配便の場合の運送コストは2000円前後です。

一方で、消費者がスーパーで長野のキャベツを買った場合、店頭価格が200円だったとして、5個で1000円。そのうち中間の流通コストは、売値の5割だとして500円、6割だとして600円です。

このように冷静に宅配便と既存流通とを比べてみると、次のような状況になっていることに気づくはずです。

運送コスト(宅配便) > 流通コスト(既存流通)

これは実におかしな不等式です(しかも上のキャベツの例では4倍くらい違います)。概念として、運送コストは流通コストに内包されているからです。

宅配便のほうは運送コストに過ぎない点に注目してください。宅配便は長い年月をかけて洗練されてきたシステムではありますが、商品を整えたり、売掛金の回収を担保してくれたりはしません。

一方、既存の流通では、繰り返しになりますが、流通コストには物理的な移動以外のコストもいろいろと含まれています。

これは、既存の流通のコストが必ずしも高いとはいえない、ということを示しています。

もちろん一部には非効率な部分もあるでしょう。ただ、そうだとしても、かなり洗練されていることは確かです。

言いかえれば、新しい流通の仕組みを立ち上げようとする企業から見れば、既存の仕組みはかなり手ごわいし、よくできているのです。

その手ごわさや素晴らしさをしっかりと認識したうえで建設的な議論をしていくことが、日本の農業をより元気にしていくために必要ではないでしょうか。