味噌作りでよくある失敗例8選と対処方法を紹介

いざ味噌作りに取り掛かっても、思っていたようにできなかったり、想像以上に手間がかかってうまくできなかったりすることも。ここでは味噌作りにおいてよくある失敗例と対処法について紹介します。

麹が焼けてしまった

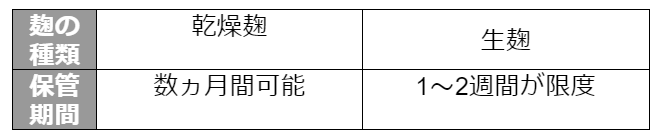

生麹を用いた味噌作りで麹が焼けてしまった場合は、生麹を長期間保存していたことが原因です。乾燥麹と生麹とではそれぞれ保管期間が違うため、注意しましょう。

乾燥麹は、生麹の水分を飛ばしてできたものです。比較的扱いやすく、趣味で味噌作りを始めたいという人におすすめ。生麹は本格的な味噌作りをしてみたい人向けです。

2種類のうち、生麹は乾燥麹よりも保管可能な期間が短いだけでなく、長期間の保管によって麹が熱を持ち、焼けてしまいます。

保存方法によっては生麹を長期保管できる場合もあります。生麹を用いた味噌作りをやってみたい人は、下記を参考にしてみてください。

大豆を水に浸ける時間が短かった

大豆は、煮る前に水に浸けておくことが大切です。水に浸ける時間が短いと、大豆の芯が残ってしまい、うまく炊き上がらず、失敗してしまいます。

基本的には、一晩水に浸ければよいといわれており、時間にすると12~18時間ほどです。大豆の量の3倍の水を入れて、大豆に十分な水分を含ませることがポイント。

まだ芯が残っているものとしっかり水に浸かったものと比べてみるとその大きさは一目瞭然です。大豆はきちんときれいに洗って水に浸けることがおいしい味噌への第一歩ですよ。

大豆の煮込み具合が甘かった

大豆の煮込みがきちんとされていないことが原因で、味噌が腐ってしまうこともあります。大豆を煮込む際は、大豆がひたひたになるよう水の分量を調節し、そのまま4時間程度煮込みます。

煮込む際のポイントは、ぐつぐつと煮えさせるのではなく、弱火でことことじっくり煮込める温度に調節することです。そして最後に大豆がやわらかくなったかどうか、きちんと確認しましょう。

大豆が親指と小指で潰せる程度の硬さになれば煮込み具合はOKです。煮込みが甘かった場合は、水分量・煮込み時間・火加減のどれが不足していたのかを振り返りましょう。

大豆を煮込むのはとても時間がかかります。早く完成させたいからといって火を強めたり、乱暴に大豆をかき混ぜたりせず、やわらかくなるまでゆっくりと待ちましょう。どうしても早く煮込みを終わらせたいという人は、圧力鍋を使ってもよいです。

大豆を十分に潰せていなかった

大豆を潰すときに、十分に潰せていないことが原因で味噌作りに失敗することがあります。大豆の粒が残ってしまうと、麹による大豆の分解が遅くなり、結果として発酵が遅くなることがあります。

納豆のような匂いがする場合もありますが、これは大豆が腐ってしまった証拠です。そうならないためにも、大豆はしっかりと潰しましょう。潰す際は手や足、すり潰し器などで行いますが、フードプロセッサーを使うのもおすすめです。

大豆と麹の混ぜ合わせ方が甘かった

大豆と麹を混ぜ合わせる際に混ぜむらがあると、発酵がうまく進まない部分が生まれてしまいます。つまり部分的に腐ってしまうということです。

混ぜむらを残さないためには、混ぜ合わせる際の「固さ」に注目します。やわらかさの目安は「人の耳たぶ」くらいを想像してみましょう。混ぜる際は最初に麹と塩を合わせて、しっかり混ざった後に大豆を入れます。混ぜむらがなくなるまで丁寧に混ぜ合わせることがポイント。

大豆の粗熱が残ったまま混ぜてしまった

また、混ぜ合わせるときに注意が必要なのが、大豆の持つ熱です。「炊き上がったらすぐに混ぜなければ」と思っている人も多いかもしれませんが、これは間違い。

大豆が熱いうちに混ぜてしまうと麹菌が死ぬ原因になり失敗してしまいます。目安としては人肌程度の熱さで、素早く冷ますのがポイントです。

塩分量が少なかった

味噌から接着剤のような匂いがするケースがあります。これは塩分が足りなかったり気温が高すぎたりするせいで起きてしまうものです。味噌の発酵が十分にできずに酢酸エチルという物質が多く発生してしまうと、このような匂いがします。

一般的な塩分濃度の目安は、味噌の10%です。そのため、100グラムの味噌に対しては、10グラムの塩を加えれば問題ないでしょう。

カビが生えてしまった

前提として、味噌にカビが生えてしまうこと自体は珍しいことではありません。味噌にカビが生える原因は、味噌の表面が空気と触れてしまうことです。しかしカビは悪いものだけではなく、むしろしっかり発酵できているというサインとなっているものもあります。

カビの色によって対処方法が異なるため、まずは生えたカビの見た目を確認してください。以下では、白、黒、青それぞれのカビについて簡単に解説し、各対処方法を紹介していきます。

白カビの特徴と対処方法

白カビは味噌に発生しやすいカビですが、その正体は「産膜酵母」という酵母です。産膜酵母は、高濃度の塩分や酸素があるところを好むという特徴があり、味噌の中でも空気に触れている表面の一部にできます。

日本酒や焼酎にも入っていて、体内に入っても害はありませんが、カビが生えている味噌は見た目が悪いのも事実。味噌を食べる際には、表面を5㎜ほど取り除いてから食べるとよいでしょう。

黒カビの特徴と対処方法

黒カビの正体は「酸化」です。しかし、味噌の表面が空気と完全に触れないようにすることは難しく、酸化は防ぐことも困難です。

酸化自体は、体に害はありません。黒カビ部分を取り除くことで、問題なく食べることができます。

青カビの特徴と対処方法

青カビは、白カビ・黒カビとは異なり注意が必要です。青カビは、カビの中でも日常生活の中で見かけやすいカビ。空中に胞子が浮遊しているため、食べ物に発生しやすいです。

健康な人が青カビを体内に摂取したとしても影響は小さいでしょう。しかし、体調が悪い人が体内に取り込んだ際は、さらに体調を悪化させる場合があります。

そのため、味噌に青カビを発見した場合は、すぐに取り除きましょう。取り除く際は、発生した青カビの周りと深さそれぞれ5㎜程度を、カビと一緒に取り除くと安心です。青カビを取り除いた残りの味噌は、食べても問題ありません。

出来上がった味噌がパサパサしていた

出来上がった味噌がパサパサと乾燥していた場合は、作る際の水分不足や発酵の熟成不足が主な原因です。

- 大豆が十分に水分を吸収できていなかった

- 味噌の保管場所や温度、熟成期間が条件を満たしていなかった

極端に寒いところや暑いところには置かず、人が過ごしやすい一定の温度下で置いておくときちんと熟成が進みます。味噌作りの際には、ぜひ試してみてください。保管場所については、次の項目で解説します。

|

価格:2680円 |

味噌作りの仕込みが終わった後にできる、失敗防止ポイント

味噌は作った後の保管方法も大切です。ここでは、味噌の置き場所や食べるまでの保管方法について紹介します。

容器は日光が当たらない、涼しい場所で保管する

味噌は冷暗所で保存するというイメージを持たれている人も多いでしょう。しかし家の構造や収納の関係で、ちょうどよい場所がない場合もあります。必ずしも冷暗所で保管する必要はなく、日光の当たらない涼しいところであれば問題ありません。

置き場所の例として、シンクの下や北側の部屋などが挙げられます。味噌が入った容器は直置きせず、下にすのこを敷き、風通しをよくすることがポイント。

重石は食べる直前まで乗せておく

味噌作りに使った重石は、食べる直前まで乗せておきます。熟成予定期間が1年であれば1年間、半年であれば半年間、重石を乗せて放置してOK。石は作った味噌の3割程度の重さを目安に用意してください。

作る途中で失敗した味噌をおいしく食べる方法

丁寧に作った自家製味噌が、失敗して食べられなくなってしまうのはもったいないですし、悲しいことです。「上手に活用しておいしく食べたい」と思う人も多いでしょう。

ここでは、失敗してしまった味噌を活用する方法を紹介します。

合わせ味噌として使う

手作り味噌を市販の味噌と混ぜて、合わせ味噌として使う方法があります。たとえば、少ししょっぱい出来になってしまった味噌であれば、白味噌と合わせるとまろやかな口当たりになります。

また、ねぎと合わせて楽しむことができる「ねぎ味噌」にしてみたり、みりんや砂糖、マヨネーズなどで味を調えた「ディップソース」にしてみたりするのもおすすめです。

味噌漬けに使う

別の食材の下味に使う方法もあります。お肉や魚の味噌漬けに活用することによって、コクのある味わいになり、食材の臭みも取ってくれます。

味噌漬けにしたお肉や魚を焼くことで、味噌の香ばしい香りを楽しむことができます。味噌ならではの楽しみ方といえるでしょう。

煮物に使う

煮物に使うのもおすすめです。野菜や鶏肉、魚などを味噌で煮込むことによって、まろやかな口当たりと味の深みが楽しめます。

「懐かしい味だな」と感じる人もいるでしょう。味噌は汁物だけでなく、さまざまな料理にも活用できます。完璧な味噌が作れなかったとしても、作った味噌は捨てずに料理のアクセントとして使ってみてください。

味噌作りが失敗しにくくなるコツを押さえて、実際に作ってみよう

味噌作りはいくつもの工程と時間をかけて行います。特に初めて作る際は、それぞれの工程で焦りがちでしょう。しかし、手際よく進めるだけでなく、待つ時間を大切にし、じっくりと味噌と向き合うことも、味噌作りで失敗をしないためには必要です。

味噌作りに興味がある人は、今回紹介した失敗例や対処法をもとにぜひ一度挑戦してみましょう。できあがる味噌の味を想像しながら作ると、きっと楽しいですよ。

|

価格:2680円 |