地球温暖化を逆手に取った「再生二期作」

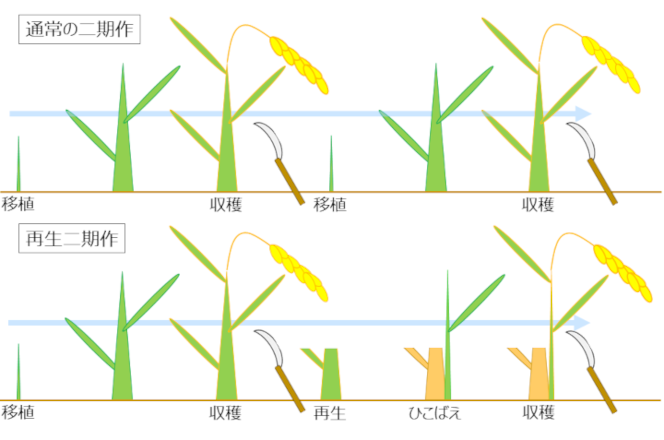

農研機構が今回発表したのは、水稲の再生二期作の試験結果だ。再生二期作では、春に移植(田植え)したものを夏に収穫し、さらにその刈り取った後に生えるひこばえ(植物の切り株から再生して出てくる芽)を栽培して秋にもう一度刈り取る。通常の二期作と違うのは、「二期目の作付けでの移植が不要」という点だ。育苗や移植の手間を省いて2回収穫することで低コストでの多収が可能になるというわけだ。

通常の二期作(上)と再生二期作(下)の比較図。通常の二期作では「移植」の工程があるが、再生二期作にはない(画像提供:農研機構)

農研機構では、2020年に飼料用米品種「北陸193号」を早生化した系統で再生二期作を行い、一期作目の収穫時期や刈り取りの高さを工夫することで反収1.5トンほどの収量を上げる技術を発表していたが、主食用米での開発はされていなかった。

この試験で用いられた品種は農研機構が育成し2018年に発表した「にじのきらめき」だ。この品種はコシヒカリ並みと言われるほどの食味の良さと、反収700キロの多収性を兼ね備えている。高温耐性があって白未熟粒(全体的または部分的に白く濁った玄米)になりにくく、倒伏にも強い。さらに縞葉枯(しまはがれ)病やいもち病といった病害への抵抗性があるため、農家にとっては栽培しやすい品種で、全国的に作付面積が広がっている。

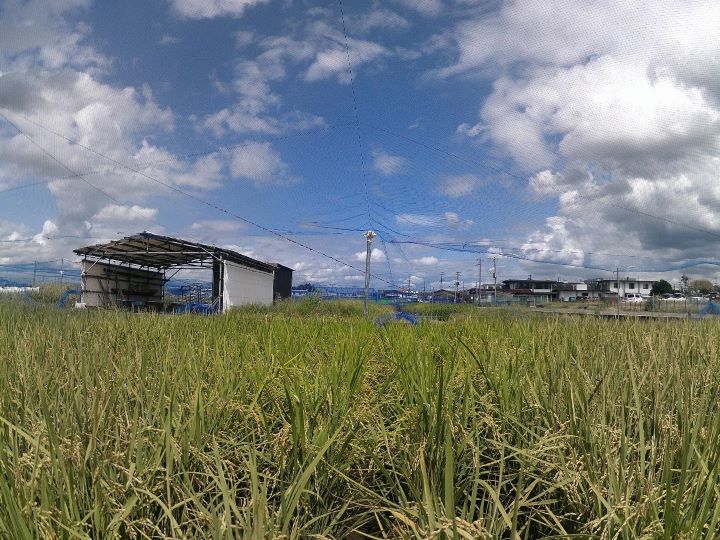

福岡県筑後市にある農研機構九州沖縄農業研究センターの試験圃場(ほじょう)での「にじのきらめき」の栽培の様子(画像提供:農研機構)

再生二期作が可能になった背景には、地球温暖化によって日本の春と秋の気候が暖かくなったことがある。春に気温が高ければ田植えの時期を早めることができ、また秋の気温が高ければ収穫時期を遅らせることができる。発表を行った農研機構の中野洋(なかの・ひろし)さんによれば「温暖化を逆手にとった技術」とのことだ。

再生二期作、多収のコツ

今回発表されたのは、福岡県筑後市にある農研機構の試験圃場で2021年と2022年に行われた試験の結果。試験では、一期作目の移植の時期と刈り取りの高さで収量などに違いがあった。

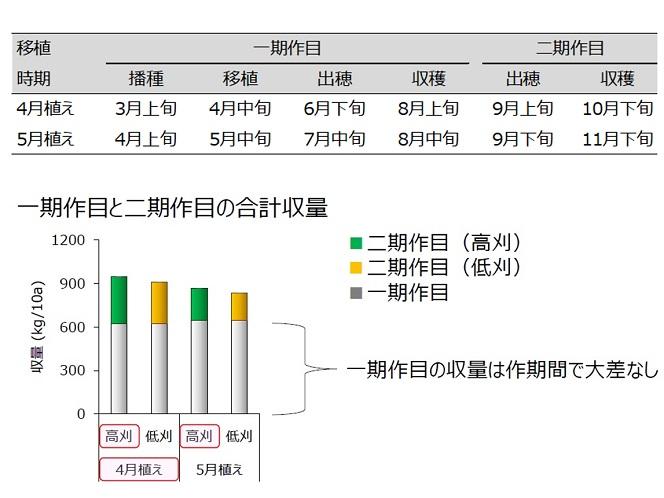

比較の詳細については次の通り。まず4月中旬に移植を行った「4月植え」と5月中旬に移植を行った「5月植え」とで時期を分けた。それをさらに、一期作目の収穫時に地際から40センチで刈り取った「高刈り」のグループと、地際から20センチで刈り取った「低刈り」のグループに分けて、計4グループで比較を行った。肥料は元肥(窒素)を10アール当たり10キロ、追肥(窒素)を3回で13キロ、どのグループにも同様に与えた。ちなみにこの量は、通常の一期作でにじのきらめきを栽培するときの2~3倍にあたる。

画像提供:農研機構

上の図にもある通り、4月植えの高刈りのグループが一期作目と二期作目の合計での収量が最も高くなった。この条件で、2カ年の平均で反収944キロ。2021年だけで見ると1016キロと、1トンを超えた。

この理由として、4月植えでは一期作目の出穂までの期間が長いために植物全体が大きくなり、もみに詰まりきらなかったデンプンや糖が茎葉に多く残っていたことで二期作目の穂の数が多くなったことが考えられるという。このため、4月植えの場合5月植えに比べて二期作目の収量は49%多くなった。また高刈りの方がより切り株に蓄積された栄養分が多いため二期作目の穂数の増加につながり、結果として多収になったことが推察されるとしている。

食味に関しては、一期作目と二期作目で明確な差は見られなかった。また、九州地方で多く栽培されている品種「ヒノヒカリ」と比較したところ、大差はなかったという。

技術普及への課題は、コンバインと水の確保

今回の試験は九州北部の福岡県で行われたが、春や秋の気温が大差ない関東以西の温暖な地域なら適応可能とのこと。低コストでの生産が求められる輸出用米や業務用米で、こうした技術の活用が想定されている。また、同様の取り組みについては「他の早生(わせ)・多収品種であれば可能ではないか」と中野さんは説明する。

一方で、技術普及には課題もある。日本で多くの水稲農家に普及している「自脱型コンバイン」では一期作目の高刈りや二期作目の短い稲の刈り取りは難しく、収穫には汎用コンバインが必要だ。また、生育期間が長くなるため、用水の確保も欠かせない。中野さんは「ある程度団地化して取り組む必要があるのでは」と話す。さらに、収量の増加に伴って地力の低下も予想され、その維持も必要だ。二期作目で急に寒くなるようなことがあれば、収量にも大きく影響する可能性もある。

2023年も実証試験は続いており、こうした課題の解決策も今後見つかっていくだろう。コメをめぐる状況が変わり、ニーズや売り先も多様化している。多収の技術の普及がどのように農家の収入増加に貢献できるか、期待しつつ見守りたい。