深刻化する地球温暖化と気候変動

地球温暖化は年々深刻化しており、2024年の世界の平均気温は記録上最も高い年となりました。日本も例外ではなく、昨年の猛暑はまだ記憶に新しいでしょう。実際に日本でも、年平均気温が統計開始以降最も高い数値を記録しました。

地球温暖化が引き起こす気候変動には、異常な暑さだけではなく、大雨の発生回数増加なども含まれます。どれも農業に深刻な影響をもたらし、作物の品質低下や収穫量減少、栽培施設の破損などの被害が報告されています。

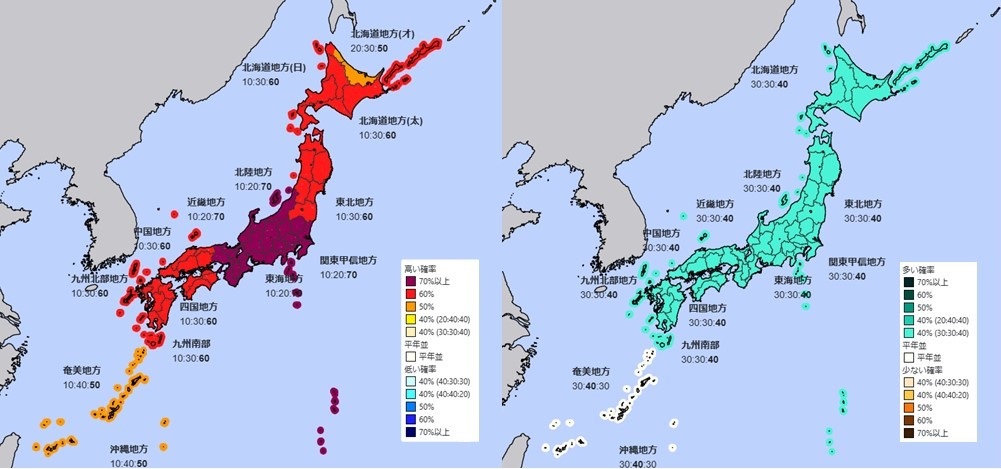

気象庁の2025年の暖候期予報(夏の天候の大まかな傾向の予報)によると、今年も暑い夏になりそうです。6~8月の3カ月の平均気温は全国的に高くなる可能性が高いと予想されており、平均降水量はほぼ平年並みの見込みです。いずれにしても、今年も油断ならない夏になりそうです。

6~8月の予報(2025年2月25日発表)。左が気温、右が降水量(出典:気象庁ホームページ)

露地栽培であっても施設栽培であっても、天候の影響から逃れられないのが農業です。気候変動や異常気象に適応するにはどうしたらよいのか、農林水産省で話を聞いてきました。

|

坂下誠(さかした・まこと)さん 農林水産省 大臣官房 みどりの食料システム戦略グループ 地球環境対策室長。 |

今できる気候変動への備え

――2025年の夏も厳しい暑さが予想されています。生産者ができる気候変動への備えにはどんなものがありますか? 短期的、長期的それぞれの対策を知りたいです。

例えば、果樹において今すぐできる短期的な対策としては、資材による対策があります。リンゴやミカンの高温対策であれば、遮光資材で直射日光を遮ることで、日焼け被害の軽減が期待できます。中長期的な対策は、新たな品種の導入です。具体的には、気候変動に適応した品種を導入することです。

水稲では高温障害により白未熟粒の割合が増加する被害が出ています。穀物類や野菜類は果樹などに比べて新品種の導入もしやすいかと思いますので、ぜひご検討いただきたいです。新品種の導入以外にも、収穫期の違う品種を組み合わせることでリスクを分散することができます。

日本は、北海道から九州・沖縄と南北に長く、地域によって気候条件が大きく異なります。そのため、地域ごと、品目ごとの対策が重要です。農林水産省では品目別に気象被害の防止に向けた「被害防止等に向けた技術指導」を公表しています。

酷暑や大雨への対応は事前の対策が肝心です。各地域の生産者には、近隣の気候が似ている地域で起きた気象問題を参考にし、同様の被害を未然に防ぐために備えていただきたいと思っています。

特に果樹については、「果樹農業振興基本方針」を新たに発表いたしました。高温障害の症状に応じた技術的対策など、果樹栽培における具体的な対応方針を示したものです。現場にも周知し、今後の気候変動対策の役に立てていただければと考えています。

その他の取り組みには、2023年に改訂した「農林水産省気候変動適応計画」があります。各品目に対する気候変動の影響を、現状だけでなく将来予測と対策も含めてまとめたものですので、ぜひ栽培品目について確認していただきたいです。

また、気候変動による将来の影響予測や、品目別の対応策を検索できるWEBツールがあります(国立環境研究所「気候変動の影響への適応に向けた将来展望 ウェブ検索ツール」)。気候変動対策の検討時、今までの事例を探す際にご活用いただきたいです。

――酷暑や気象災害は起きるものと考え、備えておくことが重要ですね。しかし、今まで必要のなかった資材による対策を取るとなると、費用負担も軽くはないと思います。支援事業などはあるのでしょうか。

農林水産省では、生産者の皆様を対象に「強い農業づくり総合⽀援交付⾦」などの各種事業で支援を行っています。「園芸作物等の先導的取組支援」などで高温対策向け資材の導入に対する支援が可能なので、資材を導入される場合は一度要綱を確認し、利用可能か調べていただければと思います。

気候変動により変化する日本農業の未来の姿

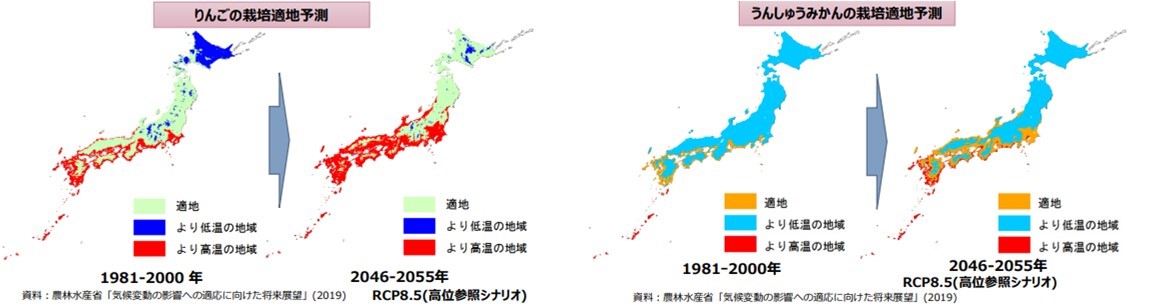

――農林水産省が発表しているリンゴやミカンの栽培適地予測を見ていると、今は栽培適地でも将来的にそうでなくなってしまう作物・地域もあるように思えます。転作を推奨するようなことも考えられますか?

出典:農林水産省「農林水産分野における気候変動への適応に関する取組(令和7年2月)」

果樹については、まずは、今回新たに策定した果樹農業振興基本方針に沿って、各地域において気候変動に対応した資機材や栽培技術の導入、新品種の開発・導入が大事であると考えています。しかし、栽培技術や品種で対応できない場合は転作する生産者も出てくるかもしれません。その場合は、品目の転換についても検討していかないといけませんが、農作物は市場や消費者のニーズに応じて各生産者が栽培するもので、品目転換の決定はあくまで産地や生産者に委ねられていると理解しています。

――新しい品種や薬剤も開発されていますし、各産地のノウハウを生かして生産を続けてもらいたいですね。気候変動のポジティブな影響として、今までの日本の気候では栽培できなかった亜熱帯果樹や品種などを栽培する事例を目にすることが増えてきたと思います。病害リスクが既存の作物に比べて低いという話もありますが、資材を節約した栽培が可能な面もあるのでしょうか。

今まで栽培されていなかった品目を栽培するのは試みとして面白いものではあるのですが、安定生産できる技術が確立されていないという課題があります。

品目によっては日本国内に加害する病害虫が少ないため、農薬を使用せずに栽培することができるものもあります。しかし、そもそも国内で栽培事例の少ない亜熱帯果樹などに使用できる農薬が限られているため、使用したくても不可能な場合もあります。

また、日本の気温上昇は平均気温で100年あたり約1度上昇するペースであり、変化としては緩やかです。依然本州以北では冬の寒さが厳しいので、亜熱帯果樹を露地栽培することは難しく、施設栽培で加温するとなると結局コストがかかってしまいます。資材を節約して栽培できるものではないのが実情です。

生産者の利益にもなる地球温暖化対策

――地球温暖化については、誰もが当事者であると思います。生産者に向け、地球温暖化対策として勧めたいことはありますか?

みどりの食料システム戦略でも掲げているように、環境負荷低減と生産力の維持を両立させるべく、取り組んでいただきたいと思っています。

農業分野の地球温暖化対策として、具体的には、施設栽培でのヒートポンプの導入などの省エネ対策や、水田での中干し期間の延長などを推進しています。導入に際しては支援事業があるほか、「J-クレジット制度」を活用することで収入を得ることができます。

制度を活用することで、地球温暖化対策に積極的に取り組んでいるとしてPR効果が期待できることに加え、クレジットを温室効果ガスを排出する側の大企業などへ売却することで、売却益を得ることができます。

温室効果ガスの排出削減・吸収に役立つ技術ごとに、適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法とモニタリング方法などを規定した「方法論」があり、農業分野では家畜排せつ物管理方法の変更、バイオ炭の農地施用、水稲栽培における中干し期間の延長など、6つの方法論が存在します。

J-クレジット制度に参加するにはプロジェクトの登録申請が必要です。ただ、農家個人でプロジェクトを登録申請するのは手間やコストがかかるため、農業系スタートアップ企業や農機メーカーなどが運営するプログラム型プロジェクトに参加することでクレジットの発行までの手続きを代行してもらったり、佐賀県の唐津農業協同組合のように地域の農協が組合員農家の個々の取り組みを取りまとめていたりする事例もあります。

方法論にもよりますが、特に水稲栽培における中干し期間の延長などは生産者の大きなコスト負担がなく、取り組みやすい施策になっていると思います。生産者がJ-クレジット制度に参加するメリットは、環境負荷低減活動に取り組んで環境価値を生み出すことができるだけでなく、創出されたクレジットを売却して副収入を得られることです。この経済的価値の創出が、生産者の環境負荷軽減へのモチベーション向上に貢献してくれることを期待しています。

新たな気候に適応していく日本農業

環境の影響を大きく受ける農業は、変化する気候に対応しなくては持続困難です。今すぐできる資材による対策と、新品種の開発・導入といった長期的な対策を組み合わせ、各地域で対策を講じる必要があります。

食料の源である農業は、全ての日本国民にとっての命綱です。環境負荷低減と生産力の維持を両立させ、持続可能な形を模索していくことが生産者にも求められるようになってきました。J-クレジット制度のように生産者にもメリットのある仕組みを推進することで、生産者・環境・消費者の三方良しの農業が広まっていくのではないでしょうか。

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。