海と日本プロジェクト広報事務局

海のごちそう地域モデルin下関

一般社団法人Minatodeフォーラム(海のごちそう地域モデルin下関)は、2022年度より下関を代表する魚・フグ(フク)を題材に、下関の海で起こっている変化と現状を「知る」「触れる」「食べる」という感性を刺激しながら、今の海を感じて考え、100年後の下関の海に想いを繋ぐことを目的として活動してまいりました。

2年目となる2023年度は教育機関との連携の強化を目指し、この度、幼児教育過程を有する下関の大学との連携がスタート。保育学科の大学生がフグと共に学ぶ海洋教育学習カリキュラムの開発をするにあたり、学生たちがフグについて五感で学ぶ機会を提供します。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

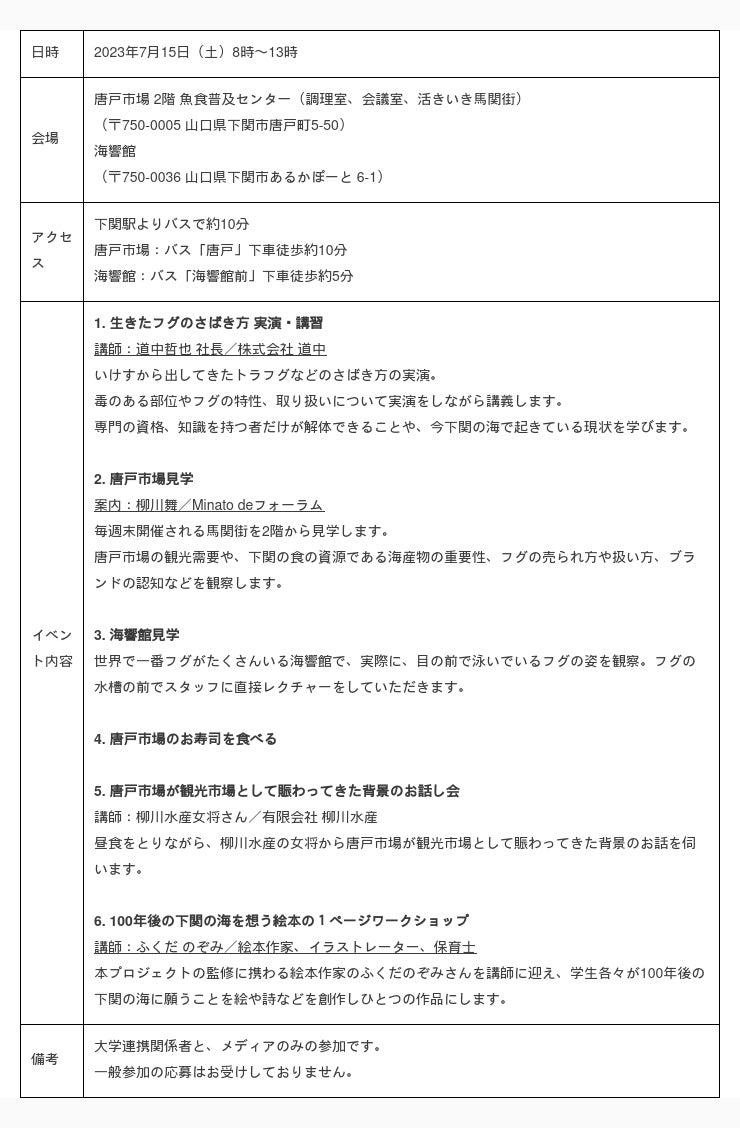

プロジェクトの第1回として、7月15日(土)に、「FUKUレボ演習ワークショップ」と題して、下関短期大学・保育学科(藤澤 正信 学長、山本 正俊 教授、山脇 寛子 准教授)との公式連携、水産大学校の有志でお集まりいただいた大学生を対象にワークショップを開催いたします。フグのさばき方実習や唐戸市場の見学、市立しものせき水族館「海響館」の見学を通し、下関の学生たちに、海の変化を次世代に伝えること、海と人間の関係性を深めることの大切さを感じてもらいます。

公式サイト https://fuku-revolution.com/

公式SNS https://www.instagram.com/fukurevo_shimonoseki/

下関短期大学公式サイト https://www.shimotan.jp/

水産大学校公式サイト https://www.fish-u.ac.jp/

<海のごちそう地域モデルin下関とは>

近年、地球温暖化の影響などにより、地域で捕れる魚の種類に変化が起きています。

下関ではふぐは「フク」と呼ばれ、福を呼ぶ縁起の良い魚として古くから親しまれてきましたが、温暖化による海水温度の上昇により高級魚としてブランド化されたトラフグは北上し、漁獲量が減少しています。

その一方で、これまではあまり注目されることがなかった南方系の安いサバフグなどの漁獲量が増加しましたが、その存在はメニューに明記されることはなく「フグ」と一括りにされてきました。

そこで、トラフグ以外のフグをより美味しく食べられるように2022年度「サバFUKUフリット」を開発。

「サバフグ」をメインとして下関の飲食店や子ども園と連携し、メニューに明記し光をあてることは山口県内初の試みとなりました。

見て、聞いて、知って、食べるという総括的な学びを通して下関の海の変化を伝えながら、海も、海洋生物も、そして私達人間も自然の循環の中のひとつであり、全てがつながっているということを「自分ごととして」考え行動する機会を創出していくプロジェクトです。

<海のごちそう地域モデルin下関が目指す教育機関連携とは>

幼児教育を大学で学ぶ学生が、低利用のサバフグなどの天然フグを通して、海洋環境の変化や下関の食文化について、次世代への教育に活かすことを目指す取り組みです。

背景にある海洋環境の変化による魚種交代の現状や、毒をもつフグの扱い方を学び、知育ツールなどを創作し教育実習で幼児たちに教えます。また、学生たちが実際に教えながら、彼ら自身の学びを定着させて下関の海の課題を自分ごと化するきっかけを創出することが狙いです。

大学生や子どもたちが、教育と食育面で地域の人々や食文化に関わり、下関の誇るフグについて総合的な学びを得ていく働きかけを行い、次世代を担う若者・子どもたちに経験、学びの機会を提供することを目指していきます。

<団体概要>

団体名称:一般社団法人 Minatodeフォーラム

URL:https://fuku-revolution.com/

活動内容:食文化を通じた海洋教育を提供し、海と人の関係性や海洋の恩恵・未来、課題について理解を深めるためのメディア制作、イベント出演と人材紹介、運営、人材育成・教育事業、情報配信を行っています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/