~品種力で生産安定に貢献、おいしさで消費者にアピール~

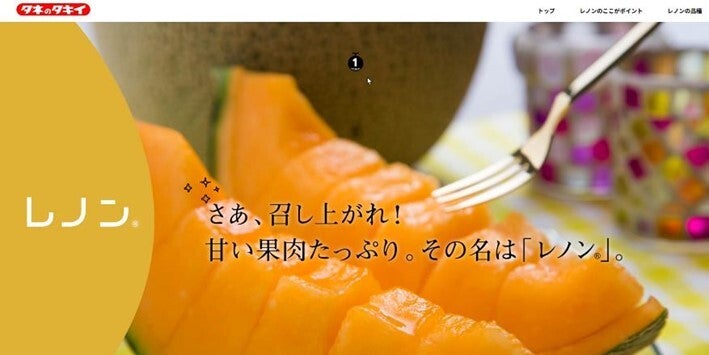

赤肉メロン「レノン」シリーズは、「メロンの消費を拡大したい」という思いから、品種開発、生産者、販売者が一つとなり、開発された赤肉メロンです。育種素材の選定にこだわり、おいしく手軽な価格で、安定的に消費者に届けることを目指しています。

果肉が厚く、カット加工に適したしっかりとした肉質をもつ「レノン」シリーズは、赤肉メロン市場に新たな可能性をもたらしています。

タキイHP「レノン」ブランドサイトより引用(URL流用https://www.takii.co.jp/renon/)

おいしい赤肉種 実現への育種目標

「国内向けの赤肉メロンの開発が始まった1980年代、『果肉の厚さ』や『店もち性』『カット適性』は目標にはありませんでした」と語るのは、「レノン」生みの親であり、開発当初から携わった堀井清史(現 タキイ種苗(株)九州支店支店長)です。

当時、国内の赤肉メロンといえば北海道の「夕張メロン」が主流でした。その後、現在も市場をリードする品種が発表され、徐々に赤肉メロンが全国に知られるようになりました。しかし、赤肉メロンはメロン市場全体の1~2割程度にとどまり、消費拡大には “赤肉メロンはおいしい”と思ってもらうことが必要でした。

また、従来の赤肉品種は緑肉品種に比べて低温性(低温下でも生育が衰えない力や玉の伸び・太り)が十分ではなかったため、“春先の低温下で育てやすく、緑肉品種と差別化できるほどに糖度が高くておいしい赤肉品種”の育成が、最初の育種目標となりました。

素材の選定にこだわって誕生した「レノン」

育種用の素材として海外のメロンを調査していた際、「レノン」シリーズの礎となる素材と出会いました。この素材は、輪切りにすると中心部のわずかな面積にしかタネが入らず、皮際まで果肉が赤く着色する特性を持っていました。当時はちょうど半玉切りなどのカット販売が増え始めていた時期(1990年代~2000年代前半)です。カット販売の場合、果肉の水分(ドリップ)が出ると鮮度感が損なわれるという課題がありました。この選抜した素材はドリップが少なく、カット後も見た目が美しいため「この素材を使えば、カット販売に適し、付加価値のある品種を作れるに違いない」と確信したと堀井は当時を振り返ります。

育種では、これまで無い、全く新しいものを生み出すことは、極めて優れた組み合わせが必要です。「レノン」はまさに素材との巡り合わせによって誕生した品種なのです。

海外のさまざまなタイプのメロンの中から「レノン」の礎となる素材を見つけた (写真はイメージ)

「おいしさ」だけでなく「作りやすさ」も追求

決定的な素材は見つけたものの、品質と栽培のしやすさを向上させるには多くの苦労が伴いました。「果肉の厚み」や「ドリップの少なさ」に優れていたものの、「糖度」が低く、赤肉メロン特有の強い「カロテン臭」があり、決しておいしいとは言えませんでした。

そこで日本の素材との交配を繰り返しながら、「果肉の厚み」と「ドリップの少なさ」を維持しつつ、日本人好みの「糖度」を高め、カロテン由来の臭いを抑えた品種の選抜を繰り返し進めました。

さらに、この素材は海外の高温乾燥地の栽培に適したものであったため、食味の改良と同時に、日本の気候に適した「作りやすさ」を向上させる必要がありました。

こうした数々の難題を乗り越え、皮際まで赤く果肉の厚みがあり、ドリップが少なく栽培性に優れた甘くておいしい「レノン」が2004年に誕生したのです。

レノン」とは「Red Noble Melon(高貴な赤肉メロン)」の略。

市場参入の壁とブランド力の課題

いよいよ試験栽培の段階となり、青森県や茨城県、熊本県のメロン生産地で試作が行われました。生産者の評価も良好で、2004年に「レノン」として発表しましたが、市場への参入は簡単ではありませんでした。果物は品種名が商品名(ブランド名)として認知されることが多く、当時主流だった品種のブランド力が強くシェア拡大には時間がかかることが明らかとなりました。

一方で、独自の集荷・出荷を担う生産団体は差別化が図れる商品を求めていたため、少しずつ「レノン」が採用されていきました。さらに、メロン生産地と関係が深い種苗店関係者の尽力もあり、その後は主要産地である熊本、茨城、山形、青森などに拡大していきました。

2023年5月に行われたJA熊本うき産「レノン」メロンの試食販売会の様子。品種名をブランド名としてアピールする。(パントリー西神店にて)

新たな価値を与えた「レノンスター」、自根栽培に対応

「レノン」シリーズは、2004年発表の「レノン」を皮切りに、2017年には低温性に優れる「レノンハート」、2018年には耐暑性のある「レノンウエーブ」と、適作型を広げていきました。そして2023年には、接ぎ木栽培をしなくてもよい、新たな価値を付け加えた複合耐病性品種「レノンスター」を発表しました。

「レノンスター」は、従来品種では土壌病害に弱く接ぎ木が必要だった栽培において、自根でも栽培可能な耐病性を備えた品種です。接ぎ木が不要となり、生産者の労力と経費削減につながっています。

「レノン」シリーズの使い分けでリレー栽培が可能に

現在、熊本→茨城→山形→青森と生産地を変え、4月中下旬から8月下旬まで市場に流通させることで、長期間にわたり消費者に「レノン」を供給できるようになりました。カット販売を始め、さまざまな消費者のニーズに応える「レノン」を通じて、メロンがもっと多くの方にとって身近な果物になってほしいと開発者の堀井は話します。

「作りやすさ」と「秀品率」の高さも「レノン」の魅力

現在、「レノン」シリーズを栽培している熊本、茨城、山形、青森各県の生産地では、「レノン」が各地のそれまでの課題解決の一役を担った結果、導入が拡大していきました。

(以下の各産地の状況については、「レノン」メロン導入当時の取材記事をもとに改編しているため、現在の状況とは異なる内容も含まれます)

■熊本県JA熊本うき

つる割病が問題となり品種比較試験を進める中で、現在、日本で発生しているすべてのレースに耐病性をもつことから「レノンスター」が導入候補になりました。品種への期待は大きく、まだ試作段階だった2022年から正式な導入が決まり、2024年の栽培では赤肉メロンの全栽培面積の約3割を占めるまでに拡大しています。「レノンスター」の導入により自根栽培が可能となり苗代のコストが削減できただけでなく、低温時期の生育にもすぐれるため冬場の温度管理を従来品種より約2℃下げることができ、暖房費の削減にも寄与しています。さらに「レノン」シリーズがもつ秀品率の高さと作りやすさによって収量・収益面でも大きなメリットとなり、当地部会で期待が高まっています。

JA熊本うきでは「レノンスター」の立体栽培を行う。作柄によっては秀品率が8~9割に達することもあり、収量、収益面でのメリットがある。

タキイ最前線WEB

https://www.takii.co.jp/tsk/dpm/24spring/index.html#target/page_no=11

■茨城県JA水戸

「レノン」発売当初から試験栽培を開始。当時、緑肉と赤肉のセット販売にすれば売り上げが伸びるというデータがあり、市場から赤肉メロンの面積拡大の要請がありました。しかし、赤肉種は生産者によって品質がばらつきやすいという課題がありました。「レノン」は、品質に個人差が出にくく、着果がよく、ネットの入り方にも神経を使わなくてよい作りやすさが評価され、今ではメロンの一大産地である茨城県のブランディングにも大きく貢献しています。

市場からのセット販売のニーズも高い

■山形県JAそでうら

茨城との産地リレーによる需要ニーズに合わせて緑肉メロンの栽培が前進する中、夏の暑さの影響で7~8月出荷が年々困難になり、緑肉メロンの作付けが減少していました。代わりに比較的暑さに強い赤肉メロンの栽培が増加していきましたが、市場からは緑肉とのセット販売の要望も高まり、産地としても出荷の前進化を進めていきました。しかし、7月上旬からの出荷では赤肉種は小玉となり、緑肉とサイズが合わず、さらに出荷後に発生が多い陥没症の発生も問題となっていました。

「レノンウエーブ」は、耐暑性があり同じ時期の他品種と比べて陥没果の発生も少なく、また土壌病害であるえそ斑点病耐病性も付与していたため、当地の自根栽培にも適応でき導入が進みました。玉伸びがよく秀品率も高いため、緑肉種とのセット販売需要にも応えることができるようになり、メロン産地の発展へと寄与しています。

気温が高い7月収穫でもきめ細やかな ネットに仕上がっている「レノンウエーブ」 (2017年7月撮影)

■青森県木造・屏風山蔬菜生産組合

「レノン」誕生当時からいち早く導入を決めた生産地です。もともとスイカの一大産地でしたが、1955年に市場価格の大暴落に伴い徐々に増えていったのがメロンの栽培でした。これまでにも多くの品種の導入や試験が進められてきた当地では、「レノン」の肥大力や品質が評価され栽培面積が拡大していきました。地元の種苗店、生産組合、市場が協力し高品質な「レノン」が京浜市場(千葉県)に投入され始めたのは「レノン」が誕生して間もない2000年代後半でした。1940年代から始まったスイカの栽培で培われた高い栽培技術を生かして、露地のトンネル栽培では当時見たことのないほどのネットの盛り上がりに、その栽培技術の高さを感じたと当時現地を取材した担当者は振り返ります。

低温伸長性・肥大力にすぐれ、ネットが美しく、大玉、日もちがよい「レノン」。贈答用、カット販売、加工まで幅広く活用できると生産者、市場から高い評価を受けている(2017年7月撮影)

「レノン」の新しい可能性

■手軽にフルーツを楽しめるカット販売

MVM商事株式会社(本社兵庫県)はカットフルーツ需要の拡大を見込み、2007年の秋からカットフルーツの販売を開始しました。商品ラインアップとして定番のリンゴとパイナップル、季節ものとしてのナシ、カキなどをそろえることで、量販店としても取り扱いやすくなります。しかし、5~7月はリンゴの品質維持が最も難しい時期でもあり、量販店からはカットメロンを要望する声が上がっていました。これまでカットメロン販売に向けた試作には取り組んできましたが、海外産のメロンは入荷が不安定だったり、国内産では価格が高いうえ、果肉がやわらかい、発酵しやすく食味が落ちるなどの課題があり、なかなか実現には至りませんでした。

カットメロン販売に「レノン」を採用

国内産メロンのカット適性を試験する中で、ほかの品種に比べ「レノン」の特長が加工に向いていると高く評価されました。価格面でも低コスト化を見込めたため、2023年から採用されることになりました。加工後でも➀菌が増えにくい➁1~2週間は食味・風味が変わらない➂店もちがよいということで、2024年5月から首都圏の量販店での販売がスタートしています。営業第2部ジェネラルマネージャーの瀧井さんによると、単価はリンゴより高いにもかかわらず上々の売れ行きだということです(2024年6月取材時)。

「レノン」のカット販売(個包装)

加工適性が高い「レノン」ならではの特長が生かされている。

品種力でメロンの生産~消費拡大を目指す

現在、メロンの新品種の開発に携わるのは、メロンを担当して6年目(2024年4月取材時)のタキイ研究農場育種第1グループの高橋昌平。「レノンスター」の開発にも関わり、つる割病菌に対しての耐病性試験などを担当してきました。

今後のメロンの開発について「メロンの栽培は農家さんの技術で支えられている部分が大きいと感じています。だからこそ品種力で貢献し、『レノン』自身もさらなる品質と栽培性を向上させたいです。気候変動の影響で年々作りづらくなっていますが、従来品種より糖度がのりやすく、当たり外れが少ない、そして単純においしさをもっと向上させるのが目標です。メロンに関わる生産者、流通、消費者に喜んでもらえるような品種育成を引き続き目指していきたい」と話します。