有機農業のメリットとデメリット

有機栽培の定義

有機農業は、日本では「有機農業の推進に関する法律」で定義されています。簡単に言うと、以下の3点を満たして生産する農業を指します。

1.化学的に合成された肥料及び農薬を使わない

2.遺伝子組換え技術を利用しない

3.環境負荷をできるだけ減らして生産する

農産物に「有機」「オーガニック」と表示するには、上記を満たした上で有機JAS認証を取得する必要があります。

有機JAS認証とは

有機栽培により詳しく

有機栽培のメリット

有機農業に取り組むにあたり、強みとなる4つのポイントを紹介します。

信頼感の高い作物を生産できる

価値観の多様化により、

「できるだけ自然な食事を心がけたい」「添加物を避けたい」と考える消費者も多くいます。

そういった消費者からは「化学物質を使って栽培してほしくない」という声も挙がることが多く、

この点で「化学的に合成された肥料及び農薬を使わない」有機農業は魅力的でしょう。

環境に配慮した農業ができる

有機農業は、化学的に合成された肥料や農薬を使わず、

環境負荷をできるだけ減らして生産する点で、自然に優しい農業と言えます。

化学的に合成された肥料や農薬の使用を減らすことで、

生物の多様性を保全することにもつながったという報告もあります。

(農林水産省「環境保全型農業をめぐる事情(平成27年)」より、兵庫県・豊岡市の事例)

資材高騰が叫ばれる昨今、

持続可能な農業を目指すという観点においてもメリットがあると言えるでしょう。

慣行栽培作物との差別化ができる

有機農業に取り組む生産者は

日本全国で0.5%未満、有機JASを取得している農家は0.2%とまだまだ少なく、

国産の有機農産物自体が貴重な存在です。

(農林水産省「有機農業をめぐる事情(令和6年)」)

自ずと慣行栽培作物との差別化もでき、目立った存在として売り出していくこともできるでしょう。

また、「有機農産物」と表示するためには有機JAS認証を取得する必要があります。

有機JAS認証を受けるには厳しい基準をクリアする必要があるため、

有機農産物を売り出していること自体が丁寧な生産の証でもあり、

消費者へのアピールにつなげることもできます。

消費者からの需要の高まりに反してまだまだ生産者が少ない状態ということもあり、

慣行栽培作物よりも高単価での販売も可能でしょう。

トレンドに先乗りできる

農林水産省は「みどりの食料システム戦略」にて、

2050年までに有機農業が農地に占める比率を25%に高める目標を掲げました。

有機農業を行う農地は現在0.5%未満であり、今後国からの後押しもあると考えられます。

いち早い取り組みにより先行者利益を得られる可能性もあるでしょう。

メリットをさらに詳しく知る

有機栽培のデメリット

有機農業に取り組むメリットは数多くある一方、デメリットになり得ることもいくつかあります。

有機農業のウィークポイントを理解した上で、実践を検討するとよいでしょう。

有機JAS認証のハードル

「オーガニック」、「有機」などの名称を用いて農産物や加工品を生産・販売するには、

有機JAS認証を受ける必要があります。

認証を取得するには農林水産省の登録認証機関の検査で

一定基準に沿うことが認められなければなりません。

書類審査や実地検査があるほか、

認証費用もかかるため、生産者の負担は小さいとは言えないでしょう。

例えば、化学的に合成された肥料・農薬を使わないのはもちろんのこと、

周囲の圃場(ほじょう)から使用禁止資材が飛んでこないようにしたり、

播種または植付けの2年以上前から有機肥料で土作りした圃場で生産したりする必要があります。

有機JAS認証を受けていない農産物や加工品には、

「有機」や「オーガニック」の名称だけでなく、紛らわしい名称を付けることも禁止されています。

防除・除草に作業コストがかかる

有機農業では病害虫の防除や除草に使用できる農薬は限られるため、対策が難しいうえに

手作業で防除・除草せざるを得ないということも多くあります。

化学肥料・農薬を使わない分のコストが減る代わりに、作業時間が増えている農家が大半です。

周囲の農家との関係性が重要

病気や害虫が発生した場合に対応が遅れると、

近隣の圃場にも病気や害虫の被害を及ぼしてしまう可能性があります。

地域の農家の負担にならないためにも、事前の関係性づくりと問題を起こさない配慮が必要です。

反対に、隣接する圃場で農薬の散布などが行われる際、

強風などの影響で自身の圃場に液滴が飛んでくることも考えられるため、

こちらも併せて注意が必要です。

収量を上げるのが難しい

手間がかかる割に、慣行栽培に比べると収量が上がらない傾向があります。

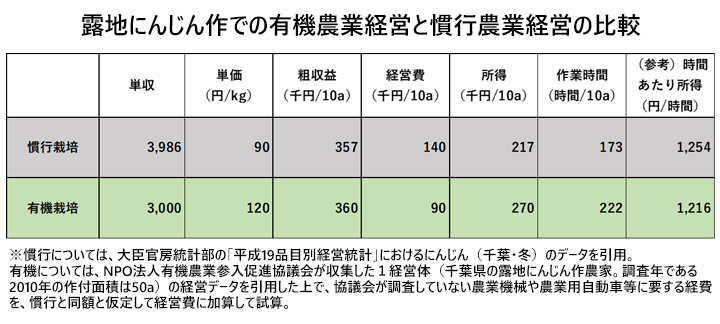

例えば、路地ニンジンでは10アールあたりの単収は慣行農業が3986キロに対し、

有機農業は3000キロと、3割ほど下がります。

キロあたりの単価は有機農業の方が約1.3倍高いものの、

作業時間が長いため結果的に時間あたりの所得はほぼ変わりません。

特に経験の浅いうちはノウハウも少なく、歯がゆい思いをしてしまうことも少なくないでしょう。

収量や品質が安定しにくく、計画生産が難しい点もデメリットです。

「有機農業をめぐる事情(令和2年)」農林水産省より作成

販路が限られる

有機農産物を高単価で販売するためには販路の確保が重要です。

有機JASを取得していても、市場に出荷しては慣行栽培作物と同じ金額になってしまいます。

有機農産物であることを生かすには、

有機農業の価値を理解している相手に販売しなくてはなりません。

直売所やインターネットでの販売や、飲食店への出荷など、

高単価で購入してくれる顧客の獲得が必要です。

先輩農家が少ない

有機栽培はまだまだ国内で取り組む生産者が少ないため、

ノウハウを得ることが難しい側面があります。

栽培技術が確立されていないこともあり、

情報を得ても自分の地域や圃場では実用的でない場合もあります。

時には勘や経験に頼る必要もあるでしょう。

デメリットをさらに詳しく知る

発展途上の日本の有機農業

世界的に需要が高まっている有機農作物ですが、日本国内ではまだまだ道半ば。生産面、販売面での課題も少なくありません。 それでも、世界的な潮流もあり、今後着実に伸びてくるマーケットであることは間違いないでしょう。 本特集が有機農業へ挑戦する足がかりとなれば幸いです。

動画コンテンツピックアップ