雇用就農とは?

農業法人とは、株式会社や農事組合法人などの企業として農業を営む法人の総称です。

そのうち農地を借りたり、取得したりすることができる「農地保有適格法人」(※平成28年4月1日の農地法改正より「農業生産法人」から改称されました)は、全国で19,213法人あります(2019年1月1日現在)。法人数は増えており、2012年1月1日時点の12,817法人から、新たに6,396法人が加わっています。

雇用就農とは、農業法人で働いて収入を得ながら、栽培技術などのスキルを身に着ける就農方法です。

自分で起業する場合、技術の習得、農地や設備の確保等に初期投資が必要ですが、将来的に独立したい人を支援する法人もあり、生活を安定させてから独立就農したい若い人には最適といえます。

就農形態別のメリットは?

農業法人等に就職する

働きながらスキルを身につけ、将来的に独立することもできる。

自分で起業する

技術の習得や資金の準備、農地や設備の確保等に初期投資が必要。

実家等の農業を継ぐ、既存農家を経営継承する

農地や施設・機械を譲り受けることで、初期投資額を抑えられる。

栽培技術や経営ノウハウを学べる。

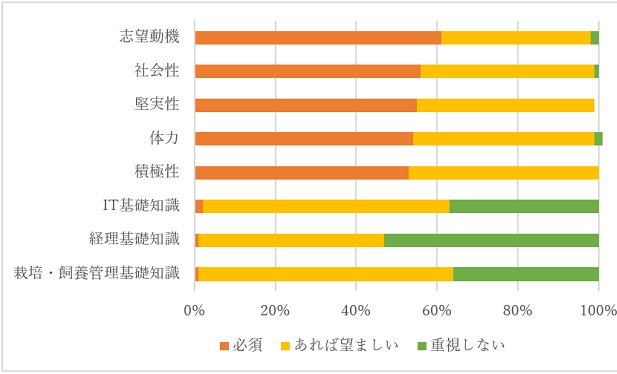

採用で求められる要件とは?

農業法人に就職を希望するときに、企業側から求められることは何でしょうか?

平成31年3月27日 農林水産省「農の雇用事業に関するアンケート調査結果概要」より(調査期間:平成30年6月28日~9月7日、調査対象:平成29年度以降農の雇用事業を実施した1,379法人)

正社員を採用する際に、評価する免許・資格について、農業法人のうち5%以上が「必須」と答えたのは、普通自動車免許(91%)、大型特殊自動車免許(7%)、フォークリフト運転免許(5%)のみでした。農業法人に就職する際には特別な資格や免許が求められることは、ほとんどないことが分かります。

「正社員を雇用するにあたり、どのような人を優先して採用したいですか」(複数回答可)というアンケートに対して、「学歴を問わない」と答えた法人が68%と最も多く、広く門戸が開かれているといえます。次いで多かったのは、「農業大学校卒」(22%)、「農業高校卒」(20%)で、「一般大学卒」と答えた法人は10%に留まりました。

また、「正社員を雇用するにあたり、社会人経験を重視しますか」という問いにたいしては、「社会人経験者・新卒者を問わず採用したい」という回答が最多(59%)でした。

自己分析が重要

就農後のギャップを防ぐために、自分が何故農業をやりたいのか?を明らかにすることは重要です。まずは「なぜ農業をやりたいのか」を明確にしましょう。

- どうして農業をやりたいのか

- どんな能力を持ちたいのか。何を得たいのか。何を提供したいのか

- どのように働きたいのか(休日の量、住む場所など)

また、農業の魅力に加えて、実態も知っておくことが大切です。実際に働いている人の話を聞いたり、可能ならば会社や圃場(ほじょう)の見学を申し込んだりして、実態を知っておきましょう。

【やりがい、魅力】

・こだわりの農作物が作れる

・田舎暮らしができる

・ストレスの少ない生活ができる

・健康的な暮らしができる

【仕事の実態】

・現場は暑い、寒いがあり、肉体労働が基本

・都会のように便利ではないことが多い

・機械や道具の扱いに危険が伴う

・朝が早く休みも不定期なことが多い

契約形態を押さえよう

農業界で働く具体体的なイメージを持つことができたら、どのような契約形態で企業に属したいかを明確にしましょう。下記は、農業法人にも共通する一般的な形態分類です。

【正社員】契約期間の定めがない(定年は就業規則に基づき決定)

正社員を募集する農園・農場は大規模な経営を行っている場合が多い。

【契約社員】労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合

【パート】1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い

労働者。「パートタイム労働法」により職務の内容・人材活用の仕組みが

正社員と同じ場合は、正社員との差別取扱は禁止されている。(アルバイト、

準社員等呼称が異なっても上記条件にあてはまる場合はパートタイム労働

法の適用となる)

【嘱託社員】契約社員と同じだが、高度な業務に対しての呼称にしていることが多い。

【派遣社員】労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元

が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣元)に労働者を派遣し、労働者

は派遣先の指揮命令を受けて働く。

【紹介予定派遣】派遣期間(最大6か月)を経て、正社員または契約社員となる。

派遣会社に対しては紹介手数料が発生。

【顧問】契約社員もしくは業務委託のどちらか。勤務日数・契約内容は様々。

【出向】労働者が雇用関係にある企業に在籍をしたまま、子会社や関連会社において業務に従事すること。業務上の指揮命令は契約によって異なる。

応募方法、応募書類の作成方法

実際に採用を実施している企業に応募してみましょう。

応募方法

・応募方法は求人情報の中で説明されている場合が多いので、それに従って対応する。

・ホームぺージの中の応募フォームから

・書類を郵送

・まずは電話 など

※ハローワークでは窓口で応募の意思を伝え、指示に従います。

応募後は採用担当者から連絡があり、書類の送付や面接など次のステップに進みます。場合によっては、電話で簡単な面接となる場合もありますので、志望動機などを書いた書類のコピーは忘れずに手元においておきましょう。

応募書類の作成方法

・応募書類(履歴書・職務経歴書)は、分かりやすく、自身をアピールする内容となるように作成する。

・書類選考通過のためだけでなく、面接も意識して作成する。

※農業界は他業界と異なり、採用担当者が農作業や他の業務と兼務している場合も多いので、選考結果の連絡がくるまでに時間がかかる場合があります。

・履歴書・職務経歴書の書き方(ハローワーク)

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/career_doc01.html

・履歴書の書き方(マイナビ転職)

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/rirekisho

・職務経歴書の書き方(マイナビ転職)

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/rirekisho

農業法人の求人の選び方は?

作業内容で決める

作物を育てて収穫して販売するのが農業ですが、作業内容は幅広く、生育している作物も農家それぞれによって異なります。

年間収穫量も農家によって異なるため、自分が本当にできる仕事か、こなすことができる作業量かを考えることが必要。

自分がどの作物をどのように栽培したいのかをじっくりと検討してから応募する求人を決めることも重要です。

複数の作物を育てている農家は多いため、しっかり募集要項を確認してください。また、農業の作業は作物の生育だけではありません。収穫した作物を出荷したり、一般企業のような営業や事務作業を行う場合もあります。

自分のやりたい仕事内容であるのか、総合的に確認する必要があります。

雇用形態で決める

農家は作物の収穫時期が最も忙しい時期になります。

そのため、収穫時期のみのアルバイトを募集している農家も少なくありません。農業を経験したい、期間限定でも良いから働きたいという人には問題ありませんが、長期的に農業をやっていきたいという人にはこのような求人は適していません。

雪の多い地域では、冬季は休業しているという農家も多いです。

季節関係なく年間を通して安定して働くことは可能なのか、福利厚生の整った正社員としての雇用は望めるのか、確認をしましょう。

実際に就農する方法は?

求人サイトから探す

手軽に求人を探すことができる方法がインターネットです。

自分の求める作業内容・雇用形態・待遇等に合った求人を検索することができます。働く上で譲ることのできない条件というのは誰にでもあると思います。

その条件をクリアした求人を簡単に見つけ出して応募することができるので、効率の良い方法であると言えます。

直接応募してみる

働きたいと思う特定の農家がある場合には、実際に求人があるかどうかの問い合わせをして応募しましょう。

その農家を訪問し、雇用主と話をして、自分の熱意をアピールし、働く場所の雰囲気や様子を見ておくとよいでしょう。

意中の農家が求人を出してなかったとしても、自分の存在を知ってもらうことができれば、求人が出たときに声をかけてもらえることがあるかもしれません。

雰囲気を知っておけば働き始めたときのイメージを膨らますこともできますね。

自治体に聞いてみる

就農したい地域がある場合、その地域の自治体に問い合わせして求人を探すことができます。

インターネットに不慣れな農家も少なくないので、その自治体ならではの独自の求人に出会うことができるかもしれません。

農家の人手不足や地方の人口減少は大きな問題となっている自治体も少なくありません。

自治体によっては、就農への移住によって補助金や住宅提供等のサポートを受けることができる場合もあるので、確認をしてみて下さい。

農業の求人で見るべきポイントは?

初心者OKは始めやすい

農業に初めて触れる人には「未経験者歓迎」の求人が安心です。経験者にはトラクターなどの重機の扱いが求められ、収穫や出荷といった作業にはスピードを求められます。作物は収穫時期が来たらすぐに収穫を完了させなければ、収穫物の新鮮さが損なわれてしまいます。

収穫した作物は生物です。素早く梱包して出荷して消費者に届けなければ、傷んでしまうこともあります。

しかし、これらの作業に慣れるまで時間がかかってしまいます。未経験者歓迎の農家であれば、ひとつひとつの作業を丁寧に教えてもらい、不慣れな部分をフォローしてもらいながら仕事を行うことができるので、安心して取り組むことができます。

寮完備や住み込みの求人もあり

農家は交通の便が良い都心部から離れ、広い土地が確保しやすい地方にある場合が多いため、就農を考えた場合、移住が必要になってくる場合がほとんどだと思います。

また、繁忙期には朝早くから夜遅くまで作業に追われる農家も少なくありません。出勤や帰宅に時間がかかり、負担がかかるようでは体力がもちません。

そのため、移住先をすぐに確保でき、通勤や帰宅に時間や体力を奪われることのない寮完備や住み込みの求人がおすすめです。

条件は具体的に記載されているかを確認

働き始めてから後悔することのないよう、雇用条件が具体的に記載されているかを確認することが重要です。

実際に行う仕事内容はもちろん、求人には労働時間や勤務日数が記載されていますが、農業は天候や作物の生育状況によって作業量も変わっていくため、1日の労働時間がいつも同じということはありません。

時間外労働や休日出勤が発生した場合の賃金が明記されているか確認しましょう。

寮に入居する場合や住み込みで働く場合には、家賃や食費や光熱費といった生活にかかる費用の確認もして下さい。