“甘熟”(あまじゅく)。それは、タキイ種苗が1985年に初代「桃太郎」トマトを世に送り出した際に生まれた造語です。完熟して甘く、おいしいトマトを食卓に届けたい---そんな思いから開発された「桃太郎」は、「トマトはまずい」という当時の常識を変えました。

2025年、「桃太郎」は発売から40年を迎えます。これまでにシリーズとして30以上の品種が開発され、今もなお進化を続ける「桃太郎」。誕生の背景から最新品種「桃太郎ブライト」「桃太郎みなみ」が各地の産地で挑む気候変動との戦いまで、「桃太郎」トマトの軌跡をご紹介します。

発売当初の青果用シールを貼った「桃太郎」トマトと販促用ポスター

1章:完熟への挑戦――“甘熟”という概念の誕生

青切りトマトが主流だった時代

1960年代後半、日本は高度経済成長の真っただ中。都市化が進み、農地は郊外へと追いやられ、トマトの産地も遠方へと移っていきました。これにより、トマトは完熟前の青い状態で収穫される「青切り出荷」が主流となりました。輸送中の傷みを防ぐための方法でしたが、結果として店頭に並ぶトマトは味も香りも乏しく、消費者からは「トマトがまずくなった」との声が上がるようになりました。

完熟でも傷まないトマトを目指して

「完熟しても傷まない、甘くておいしいトマトを作ろう」。タキイ種苗の開発チームは、スーパーで袋越しにトマトを押して品質を確かめる主婦の姿をヒントに、新たなトマトの開発に挑みます。カギは、完熟しても傷みにくい“かたさ”と“甘さ”の両立でした。

2章:10年以上かけて開発――「桃太郎」の誕生

苦難の末にたどり着いた理想のかたさと食味

開発の第一歩は、「かたい実を持つトマト」を探すこと。50種類以上の品種を選び出し、あらゆる組み合わせで交配を繰り返すところからスタートしましたが、1年に2回の栽培でも結果が出るのは半年後。失敗すればまた最初からやり直しという途方もない時間を要します。開発チームは1日に100種類以上のトマトを試食することもありましたが、求めているような“かたさ”のトマトはなかなかできません。開発を始めて6年目の1976年、かたい素材の品種であるアメリカの「Florida MH-1」を採用することで、ようやく理想的なかたさを実現することができました。

しかし、かたいだけではなく「樹上で完熟した果実を収穫しただけで、消費者がおいしいと認めてくれるのか」という疑問がわきました。かたさだけでなく、甘さと肉質のよさを併せもつものでなければならないということに気づいたのです。再び何百という国内外のトマトとの交配が始まりました。そして、1979年にようやく本格的な「桃太郎」の青写真が見えてきたのです。

丸形へのこだわりと“品種名での販売”という革新

当時、食味がよく、大玉で水分が多い、果肉のよく詰まったファースト系トマトは消費者に人気があり、なぜファースト系トマトを開発しないのかという声もありましたが、トマト開発チームはあくまでも丸い形にこだわりました。なぜなら、ファースト系トマトは玉尻がとがり、将来普及すると思われた機械選果に適さない、形がそろわない、かたさに限界があるなどの欠点があったからです。

そして、果実のかたさ、形が崩れないぎりぎりの肉質、糖度6度以上、均一に熟していくこと、酸味とアミノ酸の含量など「桃太郎」完成へのハードルを乗り越え、1983年ついに新しいトマトが完成しました。

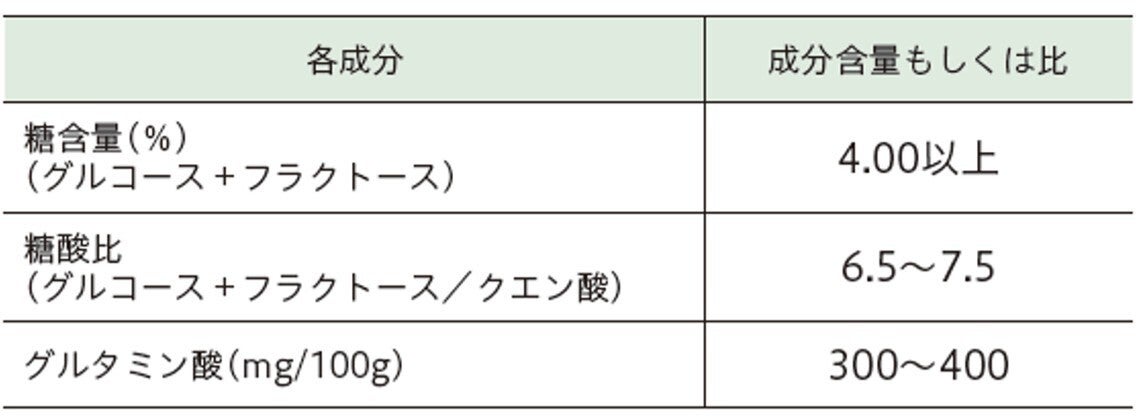

おいしい大玉トマトの条件

1985年、満を持して発売されたトマトには、「誰もが知っている、フルーツ感覚の名前にしたい」という思いから「桃太郎」と名付けられました。発売にあたっては、当時の会社全体の広告費の半分を投入しPR。全国の生産者や市場関係者を集めた試食会を開催。「ひと口食べればわかってもらえる」という開発者たちの自信は、見事に的中しました。外食産業を皮切りに生食用としても消費者に受け入れられていきました。発売してから2年目、毎日新聞で連載され当時人気だった4コマ漫画で「桃太郎」が取り上げられた時、開発者たちは数字以上に消費者への浸透を実感できたのです。

「桃太郎」は瞬く間に全国に広まり、トマトとしては異例の“品種名での販売”という新たな市場価値を生みました。「桃太郎」発表後、1980年と比べてトマトの単価は1.2倍以上となり、市場での取扱金額が1994年以降1位となったのは、当時「桃太郎」トマトが消費者に受け入れられた証ともいえるでしょう。

3章:全国の産地とともに育てたブランド

「桃太郎」をつくりこなす

1985年に発売した初代「桃太郎」は、肥料が多すぎると花芽が弱まり、果実の着果が悪くなり栽培が難しいという課題がありました。そこで、全国の生産者向けに栽培マニュアルを作成し「桃太郎」の栽培方法を繰り返し説明し推進していきました。生産者の方々の努力もあり、徐々に「桃太郎」の育て方が浸透し、数年後には従来のトマト品種と変わらない収量を上げる産地も増えていきました。1989年に農文協から刊行された名著『トマト 桃太郎をつくりこなす」』(若梅健司著、(農文協)1989)には、当時の「桃太郎」の作り方を模索する生産者の状況が紹介されています。

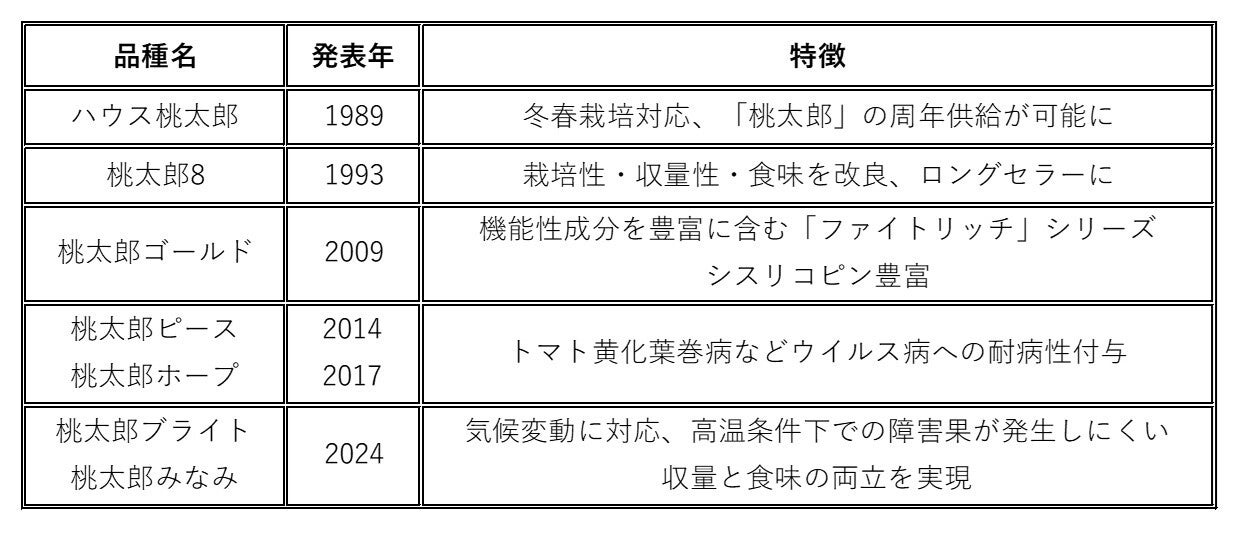

4章:時代とともに進化する「桃太郎」シリーズ

「ハウス桃太郎」:冬にもおいしいトマトを

「桃太郎」の人気が高まる一方で、「桃太郎」は夏秋栽培に適した品種だったため、「冬にもおいしい桃太郎を食べたい」という声が上がっていました。そこで開発されたのが、冬春栽培に適した「ハウス桃太郎」(1989年発表)です。低温・少日照条件でも安定して育ち、完熟での出荷が可能なこの品種は、熊本県や栃木県の冬春栽培を行う大型産地で導入され、「桃太郎」の周年供給が可能となっていきました。

「ハウス桃太郎」(左)と「桃太郎8」(右)

「桃太郎8」:栽培性の向上

初代「桃太郎」はチッソ肥料に敏感で着果しにくく、また、収量が従来品種と比べて80%程度という栽培の難しさを課題として抱えていました。そこで、作りやすい「桃太郎」を目標に開発したのが1993年に発表した「桃太郎8(エイト)」です。この品種は、当時ビニールを使う夏秋の雨よけ栽培で発生していた空洞果(※)が出にくいように、初代「桃太郎」と比べてゼリー部分と果肉部分の割合が異なるように改良したことで食感が向上し、さらには土壌消毒で防ぎきれない青枯病と萎凋病の新しいタイプへの耐病性も付与しました。これによって、作りやすさ、収量性、食味、耐病性のすべてにおいて「桃太郎」よりもすぐれ、夏秋栽培の産地は一気に「桃太郎8」に置き換わっていきました。今現在でも「桃太郎8」を使用する生産者が多くおられ、「桃太郎」シリーズの中でもロングラン品種となっています。

※空洞果・・・果実の内部に空洞が発生した果実のことで、総じて食味、食感が落ちる。

「桃太郎ピース」「桃太郎ホープ」:ウイルス病との戦い

トマトのウイルス病との戦いは、古く40~50年前から繰り広げられています。トマトモザイクウイルス病は、感染すると葉全体がモザイク状の緑色の濃淡になり、光合成能力が著しく阻害され収量が減少します。しかし、これに対する耐病性遺伝因子が発見された現在では、ほとんどのF1品種がこの遺伝因子をもち、ものの見事に封じ込められました。

一方で、トマトに被害を及ぼすウイルス病の中で、今なお世界中で問題となっている病気のひとつにトマト黄化葉巻病があります。タバココナジラミという害虫によってウイルスが媒介され、感染すると生長を著しく低下させます。1996年に初めて日本で確認されて以降、瞬く間に西南暖地のトマト産地に広がりました。

そこで、トマト黄化葉巻病耐病性をもつ品種開発を進め、2014年にハウス抑制栽培用の「桃太郎ピース」、2017年に冬春栽培用の「桃太郎ホープ」を発表しました。しかし、完全な抵抗性品種ではないため、タバココナジラミの防除と平行した対策が必要で、栽培の工夫と新たな耐病性因子の探索が今なお進んでいます。

「桃太郎ゴールド」:機能性とおいしさの融合

健康志向の高まりを受け、タキイ種苗は2010年に「ファイトリッチ」シリーズという機能性成分を豊富に含むおいしい健康野菜シリーズを発表しました。「ファイトリッチ」シリーズのひとつである「桃太郎ゴールド」(2009年発表)は、リコピンの一種「シスリコピン」を豊富に含む橙黄色のトマトで、トマト臭の少ないさっぱりとした味わいが特徴です。機能性成分のシスリコピンは従来のトマトに含まれているリコピンよりも吸収されやすく、体内での利用効率がよいと言われています。酸味が少なくトマトが苦手な方でも食べやすいと好評です。

桃太郎ゴールド

「桃太郎ブライト」「桃太郎みなみ」:気候変動への対応

2024年には、気候変動に対応可能な品種として「桃太郎ブライト」と「桃太郎みなみ」を発表しました。

高温期でもヘタ回りまで着色がよい「桃太郎ブライト」(左)と

着果がよい「桃太郎みなみ」(右)

スタミナがあり、黄変果の発生が少ない「桃太郎ブライト」

冬春栽培(10月~翌6月収穫)に適した品種で、温暖化の影響により増加傾向にある「黄変果(おうへんか)」の発生が極めて少ないという特長をもちます。黄変果とは、果実のヘタ周辺が黄色く変色する生理障害で、春~初秋の高温期に発生しやすく、商品価値の低下や選別作業の負担増につながります。

また、この品種は長期栽培において重要な「スタミナ(草勢の持続性)」と「着果性」にすぐれ、果実は甘みと酸味のバランスがよく、従来の桃太郎系品種としての食味のよさも兼ね備えています。また、トマト黄化葉巻病や葉かび病などへの複合耐病性ももち、安定した栽培を可能にします。

高温期でも着果が安定し、秀品率にすぐれる「桃太郎みなみ」

夏秋栽培向けに適した品種で、高温期でも着果が安定し、果実がかたいことで裂果などをはじめとする障害果の発生が少なく秀品性にすぐれます。平均200gのサイズによくそろうため、選果効率の向上も期待できます。甘みと酸味のバランスがよい食味で、消費者からの高い評価を受けています。

また、草丈が低く、節間が短いため誘引作業の回数が減り、省力栽培も可能です。さらに、これまでの夏秋栽培用の桃太郎系品種がもつ耐病性に加え、新たにすすかび病耐病性を付与した他、トマト黄化葉巻病、トマト黄化えそ病、根腐萎凋病に対しても耐病性をもつため、これらの防除のための薬剤散布の負担軽減が期待できます。

5章:気候変動への挑戦――「桃太郎ブライト」「桃太郎みなみ」の導入現場から

■熊本県八代市:黄変果に立ち向かう、八代のトマト――「桃太郎ブライト」で精神的な負担が軽減

熊本県八代地域。かつては畳の原料「い草」や贈答品の「晩白柚(ばんぺいゆ)」で知られたこの地は、今や日本最大の冬春トマト産地として名を馳せています。干拓によって広がった八代平野には、清流が流れ、肥沃な土壌が広がり、ハウス栽培による「はちべえトマト」が地域の農業を牽引しています。

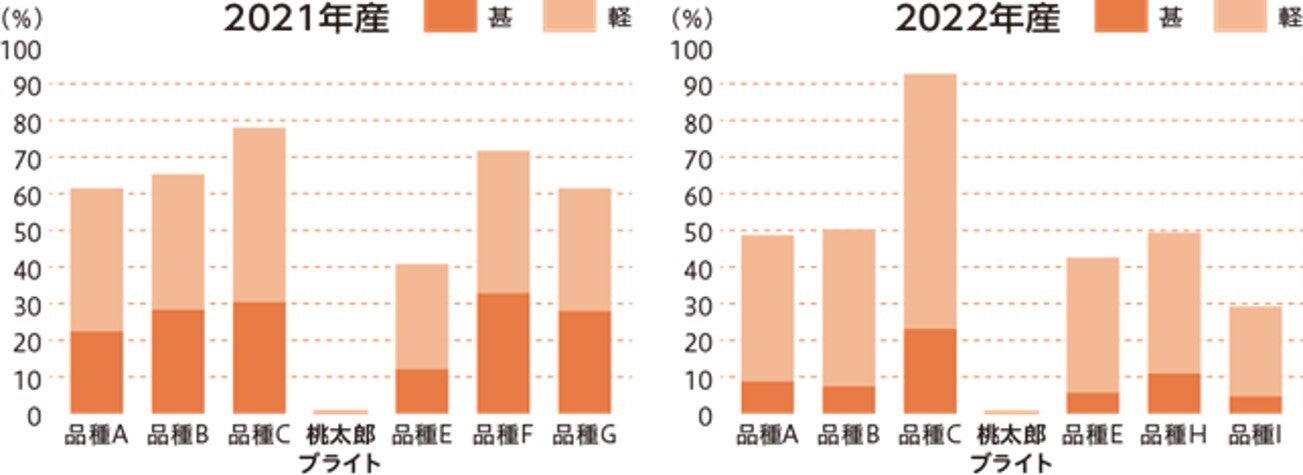

しかし、近年の気候変動により春の高温化が進み、トマトのヘタ周りが黄色く変色する「黄変果」が多発。黄変果が増加する4~6月収穫時期の秀品率の低下が課題となっていました。そこで、2年間の品種比較試験を行った結果、「桃太郎ブライト」が黄変果の発生が他品種よりも顕著に少なかったため、通常は3年の試験期間を1年短縮して2023年に「桃太郎ブライト」の導入が進められました。

この導入により、黄変果の発生で出荷率が落ちるという生産者の皆様の精神的な負担を軽減し、黄変果が増える4~6月出荷の可販果率の向上が期待されています。

「桃太郎ブライト」(左)と他品種(右、黄変果発生の様子)

(2022年5月、JAやつしろ管内)

2021年と2022年にJAやつしろ管内で行われた品種比較調査での黄変果発生率

(実施期間4/11~6/13、n=10)(熊本県野菜振興協会八代支部調べ)

■北海道平取町:北の大地に咲いた、「桃太郎ブライト」の物語

北海道沙流(さる)郡平取(びらとり)町。冷涼な気候と肥沃な土壌に恵まれた地にあるJAびらとりでは、1972年に水田転作から始まったトマト栽培が、今では年間約1万トン、販売額約36億円を誇る一大産地へと発展しました。

この地で育てられるトマトは「ニシパの恋人」というブランド名で全国に知られ、甘みと酸味のバランスが絶妙な「桃太郎」系品種にこだわっています。しかし、近年の温暖化により、夏場の高温が原因で「黄変果」と呼ばれる肩部が黄色く変色する果実が増加。市場からの評価を落としかねないこの問題に頭を悩ませていました。

そこで、JAびらとりが導入を決断したのが、「桃太郎ブライト」。導入にあたっては部会役員が目隠しで食味検査を実施します。「味へのこだわりを外したら絶対にダメ」という信念のもと、品種選定は慎重に行われました。「遠くの平取から出荷されるトマトに市場が求めるのは、味と品質への信頼」。産地としての誇りを胸に、品質維持と安定出荷に取り組み、2024年から「桃太郎ブライト」が本格導入されました。見た目の美しさと品質の安定性が高く評価されています。

写真左:「ニシパの恋人」のブランド名が印字されたJAびらとりの出荷箱

写真右:「桃太郎ブライト」(左)と他品種(右)、「桃太郎ブライト」はヘタ周りの

濃い緑色部分(ショルダーグリーン)がなく、均一に着色する

■福島県南会津町:「桃太郎みなみ」と南郷トマトの挑戦

福島県南会津。越後山脈に囲まれたこの地は、標高370~870mの山間に広がる、星空が美しい静かな町。昼夜の寒暖差が大きく、夏には甘くて濃厚なトマトが育つ理想の環境が整っています。ここで60年以上にわたり育まれてきたのが、ブランドトマト「南郷トマト」です。

しかし、近年の気候変動により、夏の高温や病害の影響で従来の品種では安定した収穫が難しくなっていました。そんな中、登場したのが、タキイ種苗と地元生産者が共同開発した「桃太郎みなみ」です。

試験栽培の段階では「桃太郎みなみ」は特に1~2段目で出やすい乱形果やチャック果が少なく、A品率が平均して4割以上。8~10月にかけてのA品率の平均が従来品種の倍以上という結果も出ました。2024年には組合全体の85%が「桃太郎みなみ」に切り替わるほどの支持を得ています。

「南郷トマト」として採用された果形がきれいで乱れにくい「桃太郎みなみ」

6章:流通と販売にも広がるメリット

高温期に出荷される大玉トマトは、輸送による果実の傷みを防ぐために果実が完全に赤く色づく前に収穫し、出荷されます。そのため、出荷までに黄変果を見分けることが難しく、流通や販売段階で初めて黄変果と分かるため、1玉ずつ確認する検品作業労力の負担や人件費の増加、さらには消費者からのクレームの対象になっていました。ある青果会社では、「桃太郎ブライト」の導入によって確認作業が減り、出荷の手間とコストが削減され、「桃太郎ブライト」を取り扱うスーパーからは、黄変果による品質の低下の心配がなくなり、クレームの減少につながっているという声も上がっています。

7章:温暖化時代の安定出荷へ“スムカラ”シリーズの展開

2025年、タキイ種苗は黄変果の発生が少ない品種を“スムカラ”シリーズとして展開をスタートしました。「スムカラ」とは、「スムーズカラー」の略称で、「桃太郎ブライト」も “スムカラ”シリーズのひとつです。今後はラインナップの拡充を目指し開発を進めています。その第一歩として2025年には中玉トマト「TYフルティカSC」を発表しました。温暖化が進む中でも、安定した品質と収量を実現するために、生産現場から流通、販売に至るまで貢献できるトマトの開発に引き続き取り組んでいきます。

1985年、「おいしいトマトを取り戻す」ために生まれた「桃太郎」は、40年を経た今も、時代のニーズと真摯に向き合いながら進化し続けています。

“甘熟”という言葉が示す通り、ただ熟すだけではない、「おいしさ」を届ける挑戦は、これからも続いていきます。

「桃太郎」トマトブランドサイト:https://www.takii.co.jp/brand/momotaro.html

タキイ種苗コーポレートサイト :https://www.takii.co.jp