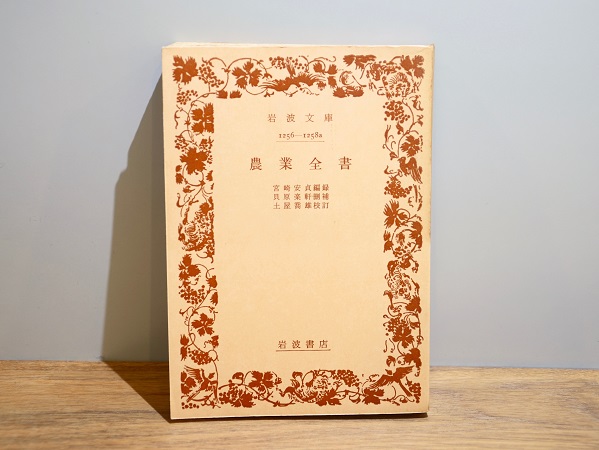

「農業全書」ってどんなもの?

『農業全書』は、徳川幕府第5代将軍徳川綱吉の時代の1697年(元禄10年)につくられました。日本で出版されたものとしては日本最古の農業書です。中国の明の学者、徐光啓(じょこうけい)の『農政全書』を参考にしたとされています。

それまでも「農書」はいくつか存在していましたが、日本の自然観や中国の思想を取り入れ、農業思想・技術について体系的にまとめた本格的な農書として、『農業全書』は他とは一線を画していました。あまりに優れているため、三度にわたって版を重ねたほどでした。水戸光圀や徳川吉宗が高く評価していたという言い伝えもあります。

全11巻から成り、序文は福岡藩の儒学者であった貝原益軒(かいばら・えきけん)、中心となる1巻から10巻までは元福岡藩士の宮崎安貞(みやざき・やすさだ)(1623-1697)が書きました。付録である11巻は同じく福岡藩士で益軒の兄、儒学者の貝原楽軒(かいばら・らくけん)が書いています。

農業全書を作った人とは

宮崎安貞が仕えた福岡藩の福岡城

序文と付録には貝原兄弟が関わっていますが、『農業全書』の著者は宮崎安貞です。安貞は、安芸国(現:広島市)の出身でしたが、25歳頃から福岡藩に仕えることになりました。28歳のとき、藩から京都に遊学するよう命を受け、そこで農業に詳しい儒学者の貝原益軒と出会います。益軒から農業について学んだことがきっかけで、その後は自ら希望して農業に従事することを決めました。

やがて安貞は、大蔵永常(おおくら・ながつね)、佐藤信淵(さとう・のぶひろ)とともに江戸時代の三大農学者と呼ばれるまでになりました。安貞は農耕のかたわら農業技術の改良に努め、全国各地を回って経験豊富な老農からノウハウの聞き取り調査を行いました(※1)。

安貞は研究熱心な人でしたが、学問だけに没頭せず、農民たちと共に開墾したり作業したりしました。その合間に中国の農業書を読みあさり、時間を見つけては日本全国を回り、話を聞いてまとめることを繰り返しました。これらの背景には、師である益軒が社会のためになる学問を目指していたことが影響しているのではないかと考えられます(※2)。

そして、40年にわたるこの作業をまとめあげたのが『農業全書』だったのです。『農業全書』を刊行した年の7月、宮崎安貞は75歳で亡くなりました(※3)。長年の農業への思いを遂げて往生したと言えるのではないでしょうか。

現代に通じる農業の知識

「農業全書」は下記の内容から成り立っています。

・第1巻 農事総論

・第2巻 五穀之類

・第3、4巻 菜之類

・第5巻 山野菜之類

・第6巻 三草之類(ワタ、藍(あい)、タバコなど工芸作物)

・第7巻 四木之類(茶、漆、楮(こうぞ)、桑)

・第8巻 果木之類

・第9巻 諸木之類

・第10巻 生類(しょうるい)養法(家畜、家禽(かきん)、養魚)・薬種類

・第11巻 附録(農民の心得)

多岐にわたって書かれ、幅広い分野を網羅しており、多数の野菜などが登場します。まさに、これ1冊あればたいていのことに対応できるのではないかと思えるほどの江戸時代の「農業マニュアル」。この充実した内容が、「農業全書」の知識は、現代人にとっても参考になる、といわれるゆえんでしょう。

たとえば、「農業全書」には、農薬などが使われていない時代の手法が記されています(※4)。現代でも「なるほど」という知恵も得られますので、現代語訳などで一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

<参考>

※1 広島ゆかりの人物情報

※2 筑前の学問と文化1 貝原益軒:福岡市博物館

※3 文化財情報検索 宮崎安貞墓 附宮崎安貞書斎:福岡市の文化財

※4 防除の文明史:農薬工業会

上記の情報は2018年3月20日現在のものです。