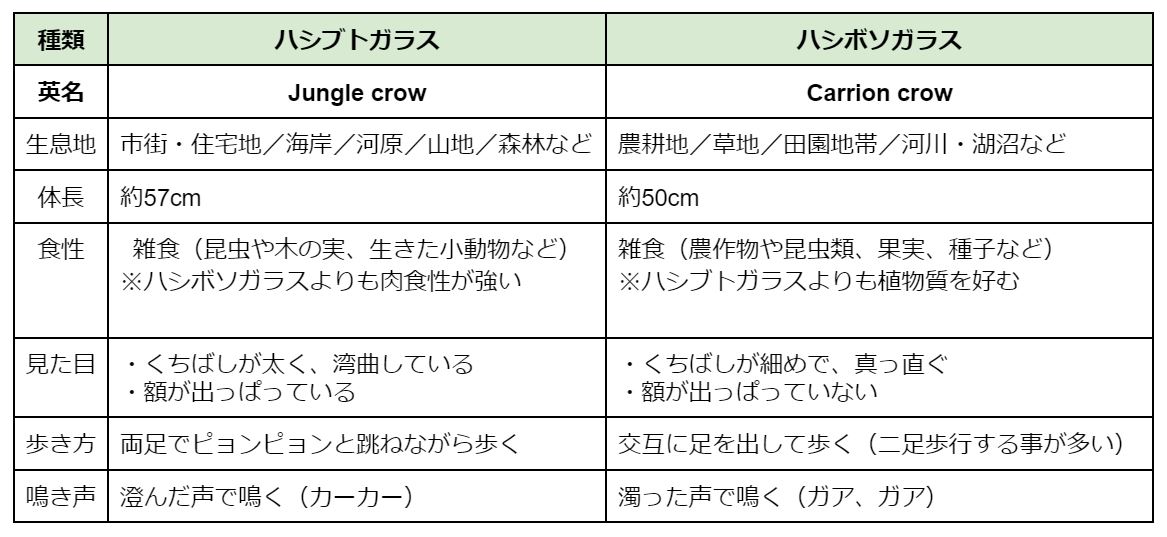

日本に生息する主なカラスの種類

日本で日常的に見られるカラス属のカラスは、「ハシブトガラス」と「ハシボソガラス」の2種です。

撃退するために知っておくべき!カラスの特徴と生態

都市でも田舎でも頻繁に見かけるやっかいな鳥といえばカラス。

鳥の中でも最も賢いと知られるカラスは、小学校低学年並みの知能があると言われています。道路にクルミなど殻付きの食べ物を置いて車にひかせて食べる、という習性は有名ですよね。また、カラスはエサを「貯食」する習性ももっています。余った食べ物を100カ所以上の場所に隠しても、その場所やエサの種類まで覚えているそうです。

一方、小心者で警戒心が強い面も。注意深く周囲を観察するため、異変などに気付きやすく「大きな音」をとても嫌います。銃声や花火の音、人の怒鳴り声や叫び声など。嫌いな音が聞こえるとその場に寄り付かなくなるため、音を使った対策は効果が出やすいといわれています。「羽」もとても敏感で、傷付くことを避けるのはもちろんですが、羽に何かが触れることも嫌いなようです。

「視覚能力」は人の数倍良く、遠くまでしっかり見渡すことができ、暗い夜でも目が利きます。また優れた色彩能力を有していることから、人間には見ることができない紫外線まで見れるとか。カラスが食べ物の入ったゴミ袋だけを、正確に見分けられるのは、この色彩能力に由来しているといわれています。その分、強い光には弱く乱光線を放つものには恐れて、近づかない習性があります。

繁殖期には人を襲うことも

野生のカラスの寿命は約7~8年で、野生鳥類の中では長い部類です。飼育環境であれば、約20~30年生きるとされています。

若ガラス、親ガラスともに、それぞれ群れをなして集団で行動し、30種類以上の鳴き方で仲間同士のコミュニケーションを取る情報通。カラスは早起きなため、日の昇りきらない早朝から活動を開始します。

繁殖期は年に1回、3月〜7月頃です。基本的には人を襲うことはありませんが、この時期は特に雛や巣を守るため攻撃的になり、私たち人間への攻撃が増える時期でもあります。自転車に乗っていたり、歩いている人間を襲うことがあります。

このように警戒心は強いものの、学習能力の高さで、すぐに慣れて獲物を襲撃する姿はまさにインテリギャング。こんなカラスに農作物を狙われたら、たまったものではありません。

被害総額約14億円!害獣カラスが生活に及ぼす被害とは

カラスは、雑食であまりエサへのこだわりがなく何でも食べることから、カラス被害といえばゴミ捨て場が荒らされることではないでしょうか。住宅地などでゴミ袋が破られて周囲に中身が散乱するという被害は、後を絶ちません。

また、畑の果実や野菜などの農作物に甚大な被害を及ぼします。農林水産省によると、令和2年度のカラスによる農作物被害総額は13億円を超え、鳥類による被害の中では堂々の1位。全体では、シカとイノシシの被害に次いで第3位という大きな金額になりました。

トウモロコシやトマトなどの被害が顕著

被害を受けた農作物は、果樹、飼料作物、穀物など多岐にわたり、特に好物の「甘いもの」に該当するトウモロコシやトマト、スイカなどの果菜類、ナシ、ミカン、ブドウなどの果実類への被害が目立っているようです。ニワトリの卵を食べたり、ビニールハウスを破ったりといった、他の鳥類に見られない特殊な被害も報告されています。

他にも、カラスは秋から冬にかけてそれぞれの群れが集まり、ひとつのねぐらを共有しはじめます。そのため集合場所では大規模な騒音や糞害が発生します。電柱の上にカラスが巣をつくってしまい、停電事故の原因となるケースもあります。

このようにすぐに環境に慣れ、追い払ってもなかなか逃げないカラスの被害は、農家や住民にとって大きな悩みの種。トラブルが気になっている場合は、早めの対処が必要です。

カラスを撃退するには?効果的な対策方法で被害を防ごう

小学校低学年並みの知能があるといわれているカラス。その場しのぎの対策では、すぐに見破られてしまいます。しかし、カラスの特性を利用した方法を取り入れれば、一定の効果が期待できるでしょう。カラスの撃退にオススメな3つの対策方法をご紹介していきます。

カラスが嫌う大きな音などで追い払う

カラスが嫌がる「大きな音」で撃退するのも効果があります。鳥を追い払う音(特殊波動)を発生させる「鳥獣被害防止装置」や、高音と爆音のダブル強力効果でカラスなどを田畑に寄せ付けない「鳥獣害防除機」など。赤外線センサーが感知すると、威嚇音や青色LEDフラッシュライト等を使い、害獣・害鳥を追い払う「撃退器」を設置するのもオススメです。

ただし、カラスだけでなくもちろん人間にも聞こえる音ですので、住宅地などで騒音トラブルになりかねません。近所の方々の迷惑にならないよう、音量の設定など十分に気をつける必要があります。

また「超音波発生装置」も一つの策といえます。超音波とは、20kHzを超える「人間の耳に聞こえない音」とされています。超音波の周波数であれば、人には音として聞こえないため、騒音トラブルなどは起きずに獣害対策を行うことが可能。超音波は獣害対策に有効です。

物理的に侵入を防ぐ

非常に頭がいいので、カラスの模型や人型のものを置くなどの威嚇法は、カラスが慣れてしまい時間とともに効果が薄れていく可能性があります。そんなときは物理的に侵入できない状態にする方法がオススメです。

防鳥ネットやテグスを張って、農地への侵入を防ぎます。設置の際には、たるませない・すき間を作らない・農作物から離すといった点に注意して、カラスが入り込みそうな侵入路をつぶしましょう。魚釣りに使うテグスは、糸が体に触れるのを鳥類が嫌がるため、低コストで一定の効果が得られる優れものです。ベランダの手すりやベランダの室外機などには、鳥よけスパイクを取り付けてカラスの飛来と侵入を防ぎましょう。

ゴミ捨て場が荒らされる主な原因として、そもそもネットがゴミ袋にかかっていないことがあげられます。ゴミを出したらしっかりとネットを被せる、石やブロックなどの重りを乗せるなど地域の方々と連携を取りながらの対策も重要です。その際、4mm目以下の網目のネットやカラス専用のネットを使用するなども効果的です。

強力な光で撃退する

視覚能力が優れている分、強い光は苦手で近づかないというカラスの習性を逆手に取る方法もあります。例えば、CDや磁石をつるしたり、防鳥テープを畑の周りや実っている果物の側に結んだりする方法です。

強力なレーザーポインターやLEDライトを使用するのも効果的。こちらの注意点としては、レーザー光線が人の目に入ることで視力が低下したり、最悪の場合は失明する恐れがあるため、使用の際には注意してください。

そして何度も繰り返しますがカラスは学習能力が高いため、最初は近寄らなくなりますが、慣れてきてココは危険ではない!大丈夫だ!と学習すると、またいつものようにやってきてしまう可能性があります。

カラスは捕獲できるの?

カラスは、他の野生鳥獣同様「鳥獣保護管理法」により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁止されています。しかしながら、巣の撤去と同時に雛や卵を処分する場合や、農作物などに被害が発生した場合で、追い払いや威嚇・防除対策などをしても被害が減らないという場合は「有害鳥獣捕獲の許可」を受けて、銃や箱罠による捕獲という手段も考えられます。

まとめ

今回は、カラスの特徴と生態、さまざまな被害状況、カラスの撃退方法まで解説しました。

カラス被害への一番の対策は、カラスの「慣れ」を防ぐことです。そのため、色・音・光などを使った撃退グッズを複合的に組み合わせて、カラスの慣れを防ぐ工夫が大切です。

空から農作物やゴミ、人などを狙うカラスは、ある意味シカやイノシシよりも農家にとって強敵。一度狙われた場所は、カラスが学習して慣れた場所と考えられるため、その後の対策に苦戦を強いられます。

まずはしっかりと予防することを心がけて、地域ぐるみでカラスが慣れない環境づくりに注力しましょう。

◆参考

農林水産省「全国の野生鳥獣による農作物被害状況(令和2年度)」