人生を変えた、農家さんたちとの出会い

800年前から続く平家大根に魅了される

―【前編】では、レストラン「KIHACHI(キハチ)」の料理人を経て、「ナチュラルハウス」のバイヤーとして全国を飛び回ることになった経緯を伺いました。

バイヤーとして全国の畑を訪ね歩く中で、長崎県の種採り農家、岩崎政利(いわさき・まさとし)さんという方に出会いました。

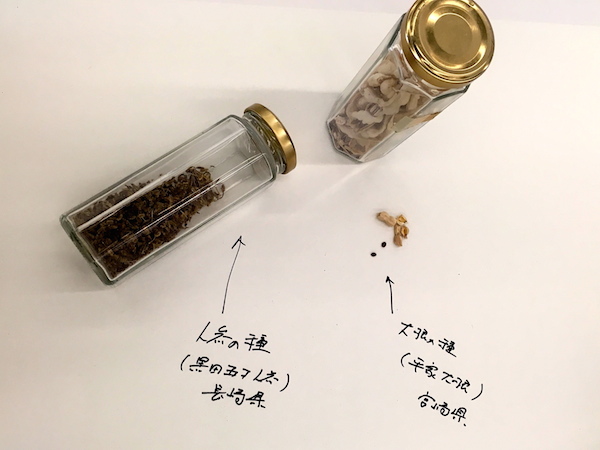

岩崎さんのつくった平家大根を初めて見たときは衝撃的でした。その種は岩崎さんが宮崎県椎葉村の“クニ子おばあちゃん”から譲り受けたもので、800年も前から代々受け継がれてきたものなんです。それがあまりに野性的で。普段扱っているオーガニックの野菜と比較するとオーラが全然違う。味もすごく美味しかった。

平家の落ち武者が、宮崎県椎葉村で800年前からひっそり栽培していたと言われる平家大根(写真提供:warmerwarmer)

岩崎さんの野菜はすべてが力強く、エネルギーに満ちあふれていて、まったく新しい世界を見せてもらった感じがしました。その大根が途絶えそうになっていると聞いて、僕は右手と左手に平家大根と無農薬の青首大根を持ってどっちの道をいこうかなと考えて、これから人生は800年前の大根を守っていこうと決めた。

「たかが種でしょ」との言葉に身震いがした

―独立されたのは2011年のことですね。

最後に背中を押されたきっかけは、東日本大震災です。福島県浪江町に長い付き合いの農家さんがいたのですが、あるとき「悔しい」と言って電話がかかってきた。賠償責任や補償問題について話し合った際に、「種を補償してほしい」と言ったら「たかが種でしょ」と笑われてしまった、と。

その方がどれだけ畑や種を大事にしてきたか分かるから、僕も泣けてきた。でも、少しして冷静になると、ほとんどの人が種の大事さを分かっていない、「たかが種」という感覚なんだろうと思ったら「これはマズイ」と身震いがした。その年に会社を辞めて「warmerwarmer」を立ち上げました。

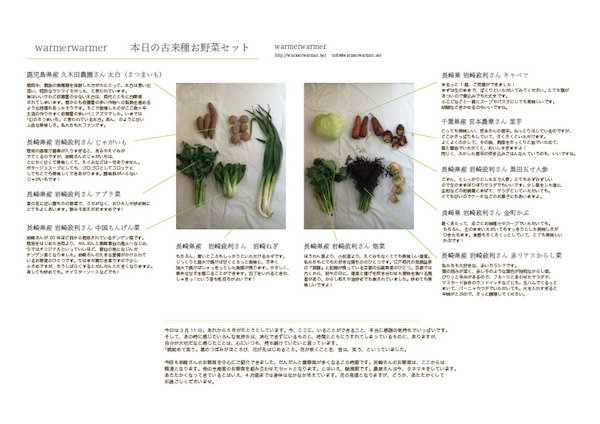

ある日の「古来種野菜セット」のお品書き(「warmerwarmer」HPより)

在来野菜を守る意味って?

ブランド野菜を扱わない八百屋として

―高橋さんが扱っているのはブランド化された伝統野菜でもないのですよね?

僕は「流通の仕方」という視点から、在来野菜を大まかにABCの三段階に分けています。

Aタイプは、ブランド化されて全国展開している認知度の高い野菜。たとえば「京野菜」とか「加賀野菜」、沖縄のゴーヤなんかもそう。認知度が高いけれど、広く流通させるために、伝統野菜とはいえ品種改良をしているものも多い。

Bタイプは、地域の中で認知度の高い野菜。大阪八尾の「若牛蒡(わかごぼう)」とか、奈良の「大和真菜(やまとまな)」、新潟の「長岡巾着(ながおかきんちゃく)」など。郷土料理としていただけることも多く、地域に根付いているけれど、全国的には流通していない。

かぼちゃや瓜だけでもいろいろな種類がある(写真:「warmerwarmer」HPより)

Cタイプが、僕たちが扱う野菜です。限界集落などで数名の農家さんたちによって細々と栽培されているような野菜。出荷用の野菜の畑の端っこなどで作っていて、ほとんど自家消費されて終わる。名前すら聞いたことがない、人から人へつないでいくしかない野菜たちです。

途絶えそうな野菜を食べて循環させたい

―現在、付き合いのある農家さんはどのくらいいるのですか?

北海道から沖縄まで全国に90人くらい。300種類以上を扱っています。ほとんどが高齢の農家さんなので、亡くなって途絶えてしまう野菜もあるのですが、その前に誰かに種を託していかれたりして不思議と続いている。

でも、売れないっていうのが一番の問題です。農家さんは種を採るために野菜を作っているわけではないし、食べる人がいないと作る人の意欲って沸かない。食べて循環させていかないと。そのためには大消費地・東京でもっと魅力を発信していかないと。

伊勢丹新宿店にある在来野菜のコーナー。warmerwarmerの古来種野菜も販売されている

―古来種野菜はどこで食べられるでしょうか?

「warmerwarmer」で「古来種野菜セット」を販売しているほか、伊勢丹新宿店に在来野菜のコーナーがあります。飲食店としては、吉祥寺の「にほん酒や」さん、中野の「root(ルート)」さんに卸しているほか、最近では銀座の「SHISEIDO THE TABLES(シセイドウ ザ テーブルズ)」さんなどでも料理に使っていただいています。

そのほかに「種市」といって、野菜販売だけでなく、その場で食べていただいてシンポジウムなども行うイベントを年一回程度行っています。

「F1種」も「在来種」もどちらも大事

―種を守っていくことの意義について、どのように考えていますか?

この在来種を守る意味は何ですかって聞かれたら、それぞれに答えが違う。ある野菜は美味しいからだし、ある野菜は村の文化そのものであるから。また、ある野菜は「あのおばあちゃんが大切にしているから」ってこともある。

この間、ある大学で講義したときに、学生に言われたんです。「遺伝子組み換えじゃダメですか」「農家さんが儲かるんだからF1種のほうがいいじゃないですか」って。確かにそうなんです。それを否定するつもりは全然ない。だけど、在来野菜も大事だよねって伝えるためにはどうしたらいいのか。

10年後も100年後も食事をすることは変わらないわけで、そのなかで在来種はどういう存在なのか定義付けるのがいまの僕たちの仕事なんです。野菜とは何かをもう一度問い直すというか。知ってもらって買ってもらうまでにはすごく時間がかかりますよ。有機農業だって、ここまで広まるのに30年かかった。自分の代で完結しないと思っています。

「野菜とは何か。そのなかで在来種はどんな存在なのか」(撮影:菊地由美子)

―今後、こうなったらいいなと思う理想はありますか?

在来野菜を知っている人が増えたらいいし、ヨーロッパみたいに選択して買ってもらえれば一番いい。ヨーロッパの人は「自分はこう考えるからオーガニックを買う」などと意識して買い物をする人が多い。けれど、自分たちはそうしてこなかったという反省がある。

僕らの子どもたちには、意識した買い物をしてほしい。オーガニックっていう選択肢が出てきて広まってきたら、今度は在来種っていう選択肢も出てくる。何を選択して購入するかはその人の生き方につながる。それぞれが自分の生き方を選択していける世の中になるのが理想ですね。

warmerwarmer

【前編はコチラ】「古来種野菜」とは?伝統野菜の八百屋が語る野菜と種の話【前編】