優秀論文のテーマは「農村女性」

——専攻されている農業経済学とは、どんな学問なんでしょう?

私たちの食を支える食料、それを生産する農業、そして食料を持続的に生産する場である環境、これらにかかわる諸問題を社会科学的なアプローチで解明する学問です。

学部生時代の4年間で食料、農業、環境の諸問題について座学で得た知識を、実際に農村で体感しました。その経験を通じて今は、農村に関する諸問題を主として研究をしています。

——受賞された卒論のテーマは『農村女性の多様な就農前キャリアを活かした起業活動の発展』ですか……。む、難しそう…。

そんなことはないですよ(笑)!簡単に言うと、“農村”という農業を中心とする場所で、女性が持っている能力をどう発揮させられるのかな、と思って研究した内容です。

農村に暮らす女性と言うと、昔は、農家に嫁いで農家を手伝う“生活面の担い手”の位置付けでした。

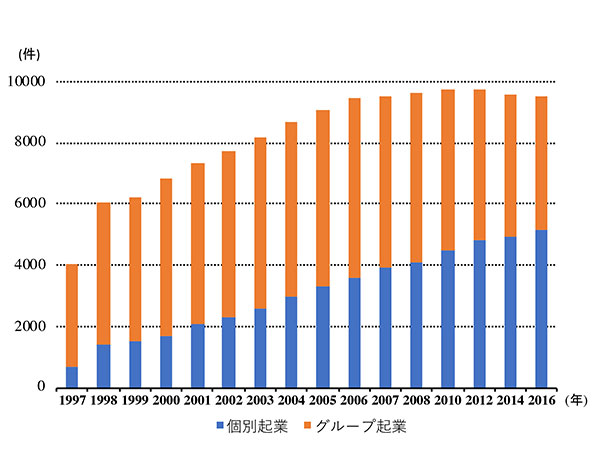

それが1990年代から少しずつ“農業の担い手”として地位が向上されてきて、農村地域の女性がグループになって活動し始めて、最近では個人で起業をする方増えてきました(※1)。こうした女性を後押ししているものは何だろう、とヒアリング調査実施し、考察しました。

※1参考:農林水産省「農村女性による起業活動実態調査 平成28年度女性起業数」

——偏見ですが、農大生の卒業論文で女性活躍がテーマというのが新しいと感じます。このテーマにしたきっかけはありますか?

祖父母が田舎で茶農家をしているのですが、祖母の話を聞いていてずっと不思議に思っていたんです。家事や子育てをしながら農業も手伝って、でも女性が意見を言うことや前に立っても相手にされなかったそうです。

その名残は、50年以上経った今でもあるそうです。こうして東京で働く女性を見ていると、「まさか!」と思いますが、それだけ農村は文化が根強く残る場所なんだと、女性の活躍と共に農村という場所にも興味がありました。

卒業論文について解説頂いた稲垣さん

農村で女性の起業が増加!活躍を後押しするものは何?

——テーマには、“就農前キャリアを活かした起業活動”とありますね。これはどういうことですか?

先んじて発表されている研究で、「女性農業者のうち30代以上の方は、就農前に会社などに勤務をしている割合が多い」という結果が発表(※2)されていたのですが、就農前のキャリアがどのように起業活動に影響しているかの発表が少なくて、そこを調査してみようと思ったんです。

※2参考:「女性農業者の活躍推進に関する調査事業報告書」

| Ⓐ | 大卒(国文学) | 居酒屋、アンテナショップ、フリーペーパー | 新規参入 | 加工、販売、広報 |

| Ⓑ | 短大卒(幼児教育) | 事務 | 夫が農家 | 販売、広報 |

| Ⓒ | 大卒(農学) | 県庁 | 夫が農家 | 直売所、加工、販売、広報 |

| Ⓓ | 短大卒(法律) | 銀行 | 夫が農家 | 販売、広報 |

| Ⓔ | 大卒(工学) | 機構設計 | 両親が農家 | 加工、販売、広報 |

| Ⓕ | 農業高校 | ワーキングホリデー、食品、関係起業、海外経験、事務 | 夫が農家 | 加工、販売、広報 |

| Ⓖ | 短大卒(美術) | バックパッカー、仲居 | 農家の後継人(第3者後継) | 食育、販売、広報 |

——実際にどのような影響がみられましたか?

前職が公務員の方は、補助金などの情報収集や申請書の書き方などが円滑だったり、飲食店の運営経験者は、バイヤーとの交渉時にどんな情報があれば伝わるかを考えて準備をするなど、スムーズな交渉に繋がっていることがわかりました。

職業だけでなく、工学部出身の方は、高度なPC技術を習得しており、商品ラベルやパンフレット制作にも生かされていることや、趣味なども少なからず活きていると感じました。

調査をした女性たちは、皆さん「就農前の経験すべてが起業活動のどこかに自然に生かされている」と話していました。

|

直接的

|

運営系 | 交渉経験などが起業時の渉外に活用されている |

| 接客系 | 顧客観察能力がニーズへの対応に役立つ | |

| 事務系 | PC技術の基礎が広報資料作りや経理に役立つ | |

| 美術系 | 美的センスが広報や陳列方法などに役立つ | |

| 食・農系 | 食品の基礎知識が加工・広報の促進に貢献する | |

| 工学系 | ものづくりの基本と高度なPC技術が商品開発・広報などに役立つ | |

| 公務員 | 事業発展シーズの獲得やその申請資料作りが円滑に行える | |

| 海外経験 | 能動的姿勢と俯瞰的視点が企業発展につながる | |

|

間接的

|

農外就業経験 | 幅広い年代の人と付き合った経験が従業員満足度の向上に寄与する |

| 事 務 | 基本的PC技術と経験が経理に役立つ |

——その他に、調査をして感じたことはありましたか?

今回の調査対象は、埼玉県が実施している女性農業者対象とした参加者だったのですが、時間とお金をかけて参加していることへの覚悟や自負を感じました。自己投資をすることが、事業をする上での判断力を高めていると感じます。

また、調査対象者の学歴や職歴、その他の活動内容を聞いて、本当に多様な社会になっているんだなと思いました。女性の高学歴化や就農前の経験の多様化は、農村という農業を中心としてきた地域に、これまで言われてきた女性の持つ消費者としての視点だけでなく、さらに俯瞰的な視点で農業ビジネスを捉えることができているのだなと感じました。

農村女性を繋ぐ?!SNSの意外な力

——現在は、農村女子のSNS活用について研究をしているそうですね。面白そう!

卒論の調査を通じて、農村女性が起業活動を発展させていくことの難しさを感じたんです。

農作業の負担はもちろん、家事労働や育児に介護……。なかなか外出する時間が取れないという実態もあり、SNSという幅広いネットワークの可能性を感じて研究しています!

卒論の調査にご協力いただいたキャリアアッププログラムの参加者17名が、『Go!Go!彩農ガールズ!』というグループを結成して広報や販促活動を協働しており、そのやりとりのほとんどをSNSのグループトークで行っていると聞いて、トーク履歴を約1年間見せていただきました。

——貴重な調査ですね…。実際、どんな活用をしていたのでしょうか?

例えばプレスリリースを出すというタイミングでは、個々が繋がりのあるメディアを集約してまとめ、メディア担当を割り当て、一斉に電話やFAXで案内をしていました。

イベント出店をする際は、イベント情報をSNSで共有して参加希望者を募り、参加する人だけで細かいやり取りを進める等、効率的な場面も見られました。

グループの中に“お世話役”と呼ばれるまとめ役や、提案する方がいたのが特徴でした “全てを皆で話して楽しく”ではなく、“分業して効率的に利益に繋がるように”という気持ちで運営しているそうです。

——目的がしっかりしている点も、SNSを上手く活用出来ている要因ですね。

ご家族の理解があって活動しているとはいえ、結果が出なければ周りからは趣味と見られてしまいます。きちんと収益を得ることで、家事や農作業以外の活動をしていることを納得してもらえるようにと、皆さん真剣です。

——近しい立場で同じ志を持った者同士、良い活動が出来ているのですね。

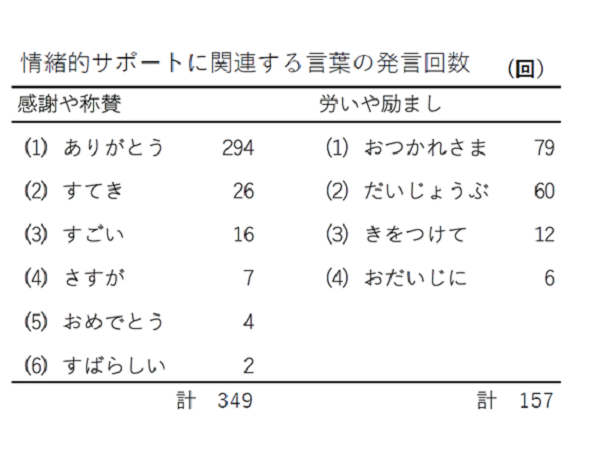

実は調査を通じて、SNSの活用がメンタルサポートにも繋がっていることが分かりました。運営のやり取りを通じて、励ましの言葉や感謝、敬い、承認、共感といった発言が多く見られ、これらが彼女たちの活動をサポートしているのだと思います。

(出典)「SNSを使用した新しい農村女性のグループ活動」東京農業大学大学院 稲垣京子・東京農業大学 原珠里 平成30年

——今後はどのような研究を進めていく予定ですか?

「SNSが六次産業化に取り組む農業者にとってどのような役割を果たしているのか?」という少し大きなテーマで研究をしようと考えています。特に、女性農業者は農村地域外から参入したり嫁いだりするケースが多いので、地域や家族以外の繋がりが作りにくいと思います。加えて、高齢化が進む農村部では同年代の仲間づくりはより困難になってきたと思うんです。そんな女性農業者にとって、SNSが似たような志しを持つ同業者同士を繋いで、従来のコミュニティが果たしてきた役割の一部を担うようになるのではないでしょうか?

【取材協力】

東京農業大学