新しい視点で「稼げる農業」の実現へ

規模拡大にあたって新たに導入した機械の減価償却費が収益性を圧迫することも

「収入の増加や経営規模の拡大を目指して、新しい機械やシステムを導入したり、従業員を増やしたりしたけれど、思うように利益が上がらない…」

こんな悩みを持つ方、多いのではないでしょうか。投資した額が必要以上に大きければ、生産量・売上げが増えても十分な利益は得られず、ビジネスとして成長できません。では、余分なお金をかけずに利益を上げていくにはどうしたらよいのでしょうか。

農水省では「稼げる農業を実現したい」と考える農業者のために、Webサイト『知って得する農業カイゼン』を2019年3月から公開。余分なお金をかけずに、知恵を使って農業経営の “カイゼン” を進めていくためのノウハウ・事例が満載のサイトとなっています。100種類以上あるコンテンツはどれも分かりやすい説明とイメージ図で構成されており、3分程度で読み切ることができるので気軽に活用できます。

『知って得するカイゼン』のトップページ。3つのジャンルに分かれて紹介しています

問題を「見える化」することで「稼ぐ力」を磨く

農業経営の “カイゼン” を推進するためには、生産工程における問題点をどのように発見し、いかに解決するか(=ムダを省いて効率良く生産できるか)が鍵となります。そのため、まず始めに『問題の見える化』を行うことが大切です。

種まきから収穫・出荷まで一連の工程の中で、「農作業の効率を低下させているのはどこか」といったことを細かく分析すると、必ずどこかに何らかの問題点が潜んでいます。問題点が見つかることで、改善策を考えることができて、結果的に利益の向上につながる。「問題点を見つけること」は、いわば「稼ぐ力を磨くこと」であり、それぞれの農業ビジネスを成長させる原動力になるのです。

『知って得する農業カイゼン』では課題の具体的な解決策も豊富に紹介しています

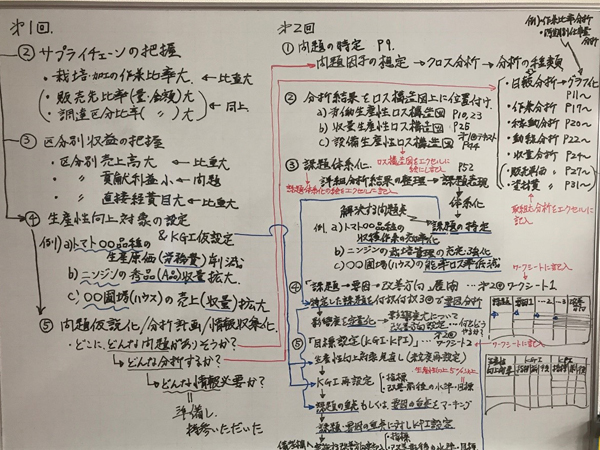

課題解決までの流れ。課題を発見するためにはさまざまなデータを把握していることが大切です

今日からできる問題点の見つけ方

現状を分析し問題点を見つけていく方法を、『知って得する農業カイゼン』に紹介されているものの中から2つ紹介します。

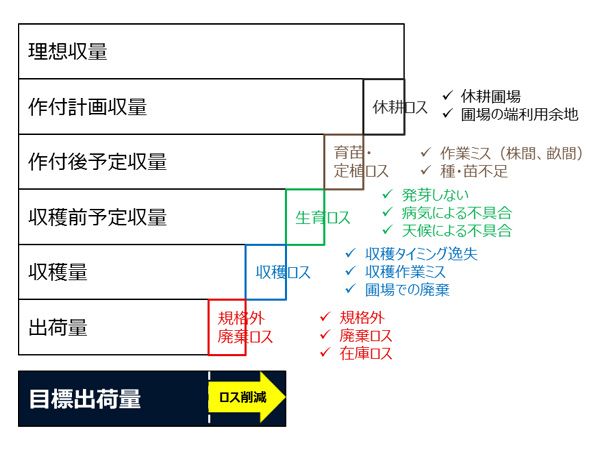

(1)理想の収量と実際の出荷量を比べる

ほ場での理論収量(=理論的に算出される理想的な収量)と実際の出荷量などを下の図のように書き出します。大切なのは、理想の収量と実際の出荷量の間にある各工程での収量を細かく割り出して、発生しているロスを分析することです。この手法によって、理想と現実の間の差が、どの工程における作業によって発生しているのか(=問題点)を見える化できます。

図の事例では、ほ場の傾斜や播種機の精度の問題でマルチの真ん中にうまく播種できていない箇所があり、生育ロスが22%も発生していることが分かりました。そのため、ほ場の水平度を高め、より穴の大きいマルチに変更する“カイゼン”を行うことで生育ロスが20%改善し、売上高を上げることに成功しました。

(2)各作業を目的・性質別に分ける

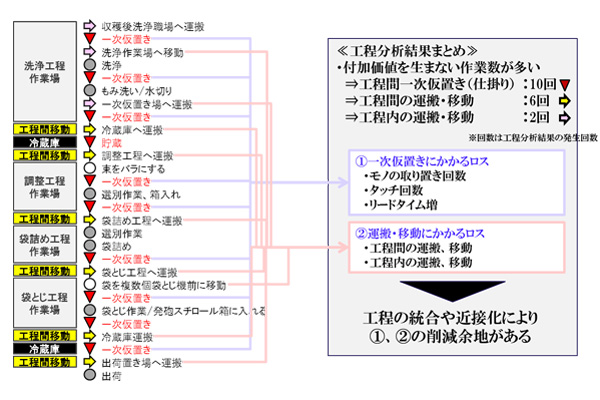

収穫から出荷までの各工程の作業を下の図のように書き出し、作業の目的・性質ごとに区分して分析を行います。こうすることによって、「運搬」や「仮置き」といった作業が非常に多いことが分かります。図の事例では、これらの作業を削減したり統合したりと “カイゼン” することで作業量を減少させ、人件費などの労務費の削減につながりました。

農業ビジネス成長のために

農林水産省から事業を受託し、現場責任者として数々の生産者とともに問題発見と改善案の検討に携わったのが、株式会社日本能率協会コンサルティングです。全国の露地野菜・施設野菜・果樹・酪農・稲作の6事業者の生産現場で実践的コンサルティングを行い、そこで推進したノウハウを研修会(ワークショップ)で各地の生産者・経営者に伝えてきました。

Webサイト『知って得する農業カイゼン』は、その研修テキストをベースに成功事例を加え、「改善の見つけ方」「改善のコツ」「改善の続け方」に分けて農業経営の “カイゼン” のすべてを掲載しています。

カイゼンを進めていく人材の育成方法や、マネジメントの手法も紹介しています

研修会の様子。全国6都市で約80法人が参加しました

ムダを省いて効率的な投資を行い、従業員が満足できる賃金と快適な職場、そしてやりがいを持って働ける環境を作る。そんな魅力ある農業経営の実現が日本の農業の未来を明るく照らすことは間違いありません。その第一歩として、仕事の合間に1回3分、畑や作業場などにいてもスマートフォンで閲覧できる新しい情報ツール『知って得する農業カイゼン』をぜひ役立ててください。

収穫時に使う段ボールも、効率の良い配置を行えば収穫スピードの向上に

農業生産性向上のためのサイトはこちらから

※ノウハウの活用状況について、アンケートによるフォローアップを行うためメールアドレス等の登録が必要となります。