生物農薬とは?

そもそも生物農薬とは何ものでしょうか。

一般に広く使われている化学農薬とは何が違うのでしょうか。

神奈川県川崎市で実際に生物農薬を活用している果樹園に行き、その効果を聞いてきました。実は筆者も川崎市で農業を営む身。同じ市内で先進的な農業に取り組んでいる人がいるなんて驚きです。

天敵を利用する農薬

生物農薬というのは、その名の通り虫などの生きた生物を用いた農薬です。もちろんただ適当な虫をまくわけではありません。

野菜や果樹に発生する害虫にあわせて、その天敵である生物を利用するのです。生物ですので、化学農薬と違い即効性などはありません。ですが、しっかりと環境を整えてあげると害虫による被害を大きく抑えることができます。

生物農薬の種類

主に昆虫やダニ、線虫や菌類などが使われています。

とくに昆虫やダニ、線虫を「天敵製剤」といい、真菌や細菌を「微生物製剤」と呼んでいます。

生物農薬のメリット

生物農薬を導入すると、次のようなメリットが期待できます。

・化学農薬への抵抗性を獲得した「抵抗性害虫」を抑制できる。

・化学農薬の使用量を削減できる。

・農薬散布の負担軽減などにより作業が効率化され、時間を生み出すことができる。

筆者も化学農薬を使用した際に「もしかして薬が効いてないのかな?」と感じることがしばしば。毎年薬の種類を変えて、というのも管理が大変ですし、限界があります。抵抗性害虫を抑制できるのは、これからの農業を考えた時に特にありがたいことではないでしょうか。

生物農薬導入のきっかけ~ナシ農家の悩み~

神奈川県川崎市で果樹園を営む白井正壽(しらい・まさとし)さん。江戸時代から続く農家の4代目です。もともと稲作をしていましたが、現在ではナシを中心に果樹を栽培しています。白井さんの作るナシは非常に評判が良く、市長賞や県知事賞を受賞し、2013年度には農林水産大臣賞も獲得しています。

白井さんの作った幸水(画像提供:白井正壽)

これまでもレベルの高い水準でナシを栽培していた白井さんですが、今はIPMに取り組み、さらに高度な農業を行っています。白井さんがハダニ対策に使用している生物農薬はスパイカルプラスという名前で、ハダニの天敵であるミヤコカブリダニを用いたもの。一つの薬剤パックあたり50匹ほどのミヤコカブリダニが充填(じゅうてん)されていて、こちらの果樹園では1アールあたり140パックほどが設置されています。

ミヤコカブリダニの入ったパック

以前からおいしく評価の高いナシを作ることができていたのに、新しい取り組みにチャレンジしようと思った背景にはいったい何があるのでしょうか。

川崎市はハダニが多い

川崎市は多摩川に近く土壌豊かでナシ栽培が活発な地域です。都市部であり、地場産ものの需要は高いところです。

一見すると好条件のように思えますが、デメリットも存在します。白井さんによると「ほかの産地では数回で済むハダニ剤の散布が、川崎では10回以上必要になる」といいます。なぜでしょうか。

有名産地の多くは、自然豊かでのどかな地域です。果樹園の周りはよくひらけていて、風通しが良くなっています。

一方川崎市は近郊都市です。住宅街の中にぽつぽつと畑が点在していて、さまざまな建物が畑の真横に隣接していることが多い。つまり風通しが悪く、熱がこもりやすい。また農薬を散布する際も気を使い、圃場(ほじょう)の隅の方には薬をまきにくかったといいます。実際に近隣住民から農薬について苦情がきたこともあるそうです。このように、ハダニにとって快適に繁殖しやすい環境ができあがっていました。

果樹園の真横まで建物が迫る(画像提供:白井正壽)

必要にかられて投資した設備が思わぬ結果を引き起こしてしまったこともあったそうです。川崎市はあまり雪が降ることのない地域ですが、まれにヒョウが降ります。そのヒョウ対策のために多目的防災網をかけたところ、風通しがさらに悪くなり、ハダニの発生数が増えてしまったのです。

筆者の畑に多いのはアブラムシやカメムシなので、ハダニ問題については、かなり驚きました。同じ市内で農業を営んでいても、品目や栽培方法によって悩みのタネは異なるようです。

ナシ畑にかかる多目的防災網

親戚のすすめで生物農薬に挑戦

毎年大量発生するハダニを駆除していくうちに、ハダニ剤が効かなくなってきていると感じた白井さん。どうするべきか悩んでいたころ、ほかの地域で農業を営んでいる親戚から生物農薬をすすめられました。「もともと存在自体は知っており、あまり抵抗感もありませんでした」と白井さんはいいます。県の普及員の指導を受け、試しに一つの圃場で散布してみると、それが大成功! どんどんと他の圃場にも広げていきました。

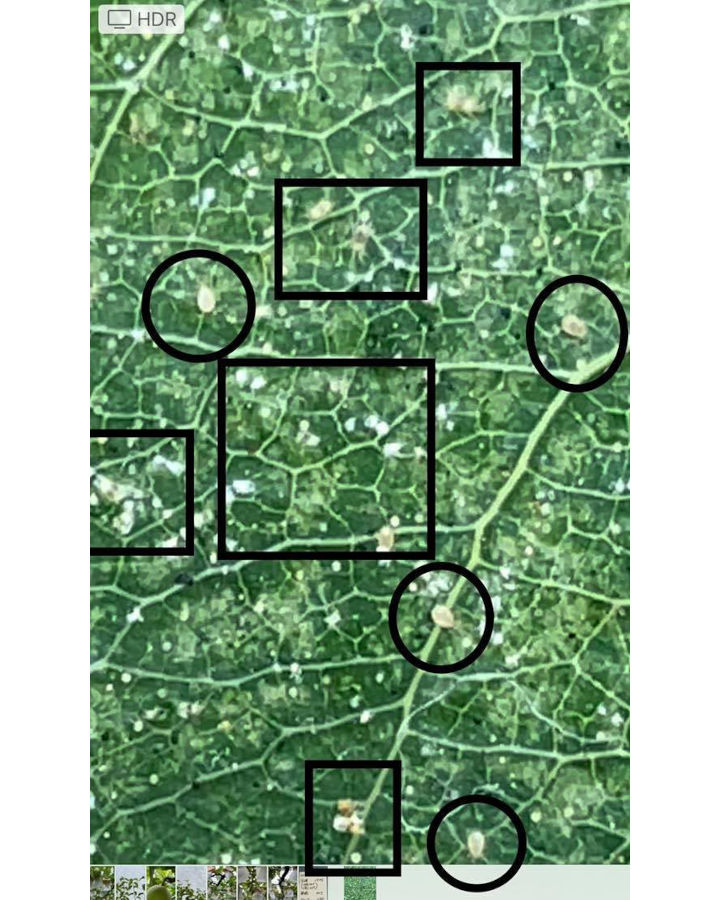

ナシの葉。□がハダニ、○がミヤコカブリダニ(画像提供:白井正壽)

実際の効果やメリット

明確なメリットがなければ新しいことに取り組むのは難しいものです。実際に4年間生物農薬を使っている白井さんは、どのような効果やメリットを実感しているのでしょうか。

身体的・精神的に楽になった

「防除計画をしっかりとたて、日々の管理をきちんと行えば、生物農薬の底力を十全に引き出すことができるんです」

こう話す白井さんの場合は、それまでハダニ剤(気門封鎖型薬剤を含む)を10回以上散布していましたが、天敵利用が軌道に乗ってからは2回から3回ほどで済むようになりました。

ハダニ剤に限らず農薬散布は重労働です。寒い時期も暑い時期も関係ありません。しっかりと葉っぱの裏側まで農薬をかけてやろうとすると、かなりの労力を必要としてしまいます。

ですが生物農薬のおかげで散布回数が減り、かなり身体的な負担が減ったといいます。

ナシの様子をチェックする白井さん

また精神的にも楽になったそうです。

梅雨時になるとどうしても雨が続きます。雨のせいで農薬がなかなか散布できない日が続くと、日に日に増えていく害虫たちにどうすることもできず、精神的に負担が大きかったそう。しかし生物農薬を活用している今では、雨が続いても虫たちがしっかりと害虫を駆除してくれていると信じることができ、心にゆとりを持てるようになりました。

これはかなりありがたいメリットですね。筆者はまだ20代なので、精神的なことはともかく、身体的な負担はあまり感じていません。けれどこの先もずっと農業を続けていくと考えると、いかに体へダメージを蓄積せずに仕事をしていくかというのは非常に大事な事柄です。

経済的利益

農業経営者にとって、もっとも気になるのはコストについてでしょう。生物農薬は決して安いものではありません。白井さんの果樹園では、化学農薬での駆除をしていた頃と比べ、どのような変化があったのでしょうか。

「以前はハダニ剤だけでも、年間で30万円ほどのコストがかかっていました。いまは90アールほどの面積に対し、生物農薬代が28万円ほどかかっています。一見するとあまり大きな差があるようには思えませんが、実はここからさらに安くなるんです」(白井さん)

詳しく事情を尋ねると、なんと川崎市では生物農薬の費用に対して3分の1の補助が出るそう。28万円の3分の1ということは、およそ9万円の補助! 単純計算でも以前と比べ11万円もコストを抑えることができるのはかなり大きいですね。

川崎市では補助金の他にも、市と県、地元JAと生産者たちで生物農薬を使用した場合の独自の防除暦を日本で初めて作成したりと、生物農薬にかなり積極的なようです。

さらに効果をあげるために必要なこと

生物農薬を使いしっかりと効果をあげるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。

とにかく観察

「何よりも大切なことは、圃場を毎日観察することです」

白井さんは生物農薬を信用し、畑を任せられるようになるまで、毎日ナシの様子を観察し、少しでも疑問に思ったことはすぐに製薬会社へ相談したといいます。どれだけハダニが気になってもひたすら我慢をし、適切なタイミングで駆除を行うように心がけたそう。もちろん今でも毎日観察し、常に圃場の動向に目を光らせています。

葉についたハダニの様子を観察している

黄色LEDの活用

生物農薬の力をしっかりと活用するためには、IPMを高いレベルで実践する必要があります。IPMとは化学農薬のみに頼らない多角的・総合的な方法で、人や環境へのリスクを抑えた病虫害防除を行うこと。

白井さんの場合、とくに黄色LEDがシンクイムシ対策に役立っているようです。黄色LEDはシンクイムシの交尾や活発な活動を抑えることができるすぐれもの。白井さんの圃場では10アールあたり7個設置していて、シンクイムシ自体はもちろん、抑制剤の使用量を減らすこともできたそうです。

点灯している黄色LED(画像提供:白井正壽)

まとめ

しっかりと生物農薬による防除を行うためには、細やかさと忍耐力が必要になります。今回はナシでの活用でしたが、生物農薬に対する考え方は他の品目でも変わらないでしょう。

残念ながら筆者にはどちらも欠けていますが、同じ市内の農家が頑張っていると考えると逃げているわけにもいきません。持続可能な農業に向けてさまざまな手段を模索していこうと思います。

取材協力:白井果樹園