復興のために効率的な農業を実現させる

2014年2月、山梨県は2週連続で記録的な大雪に見舞われた。甲府気象台などでは1メートルを超える積雪を記録し、住民の生活に大きな支障を及ぼした。農業被害も甚大で、豪雪により多くのハウスが倒壊し、被害総額は170億円に上る。ハウスを建てなおす農家もいれば、農業はやめると判断した農家もいた。

雪害による山梨市内のハウス倒壊の様子

もともとブドウの産業が盛んだった山梨市は、JAとの連携のもと、単価の高いシャインマスットに力を入れていくことで、基幹産業の立て直しをはかった。2017年には山梨市、JAフルーツ⼭梨、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、シナプテック株式会社らが協力し、IoTを活用して特産品を栽培する官民連携プロジェクトが始まった。

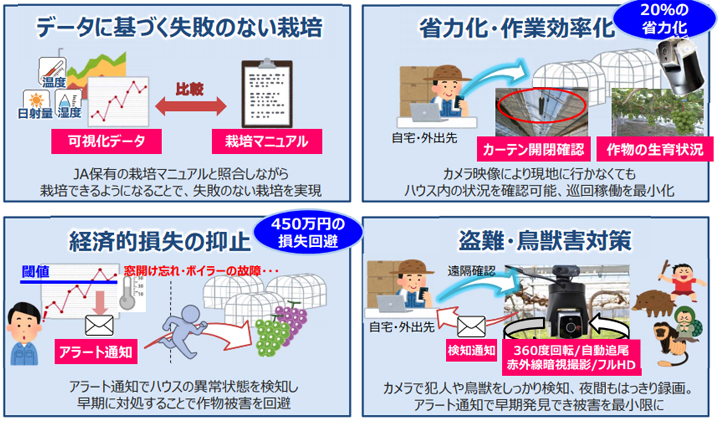

官民連携プロジェクトの一環でセンサー、カメラを導入したことにより得られた効果

効率的な農業を実現するため、まずは圃場(ほじょう)に環境データセンシングを導入した。ビニールハウスの中に、気温や照度などの環境データを取得できるセンサーや、遠隔からでもモニタリングできるカメラを導入することで、農家が自宅や外出先でも圃場の状況を確認できるようにした。また、これらのデータはインターネット上のクラウドにも蓄積される。

クラウドにたまったデータは、栽培マニュアルのブラッシュアップに利用。JAの営農指導員がデータに基づいて、指導内容もアップデートしていく。

農家からもポジティブな意見が寄せられている。1房1万円の値段が付くピオーネを含めて20品種以上のブドウを栽培する望月勝(もちづき・まさる)さんが目指すのは、作業の軽減と品質の向上。これまで勘に頼って栽培することが多かったが、計測データを前年にまでさかのぼって確認し、より質の良い作物の収穫に向けて作業できるようになった。

ピオーネ(画像はイメージです)

望月さんを含めた山梨市の農家の栽培データは地元のJAにも共有されている。

「マニュアル通りにやっているけども、良い物がつくれないという農家に役立つと思います。過去のデータを見せてこんな風につくってますよ、と紹介することによって、山梨市全体の作物のレベルアップを図ることができます」とJAフルーツ⼭梨職員の反田 公紀(そった・こうき)さんは話す。

望月さんも「1人で試行錯誤しても、時間がかかります。同じ成果だったとしても、できるだけ多くの人がデータを共有した方が、短時間で済みます」とデータシェアリングの意義を見いだしている。

望月さんの例では、Wi-Fiを使用していた。現在多くの農場で使われているのは、LPWA(Low Power Wide Area)である。

LPWAとは一体何なのか、LPWAにしたことでどのようなことが実現したのか。山梨市役所政策秘書課の小林弘(こばやし・ひろし)さんと、NTT東日本の経営企画部の中西雄大(なかにし・まさひろ)さんに話を聞いた。

LPWAって?

LPWAとは、少ない消費電力で長距離通信を可能とする無線通信技術である。Wi-Fiはどうしても電源が必要になる。それに対し、LPWAの中でもEnOceanという規格のエナジーハーべスティング技術(※)を用いて、太陽光や照明光あるいは熱や振動を電力に変換するセンサーを採用すれば、一つ一つに電源をつける工事は必要ない。一つの親機で半径約1キロの範囲に届くため、山地や河川に至るまでカバーできる。2022年3月時点で6カ所に基地局が置かれ、農業エリアはほぼ網羅している。自治体を中心とした「プライベート無線ネットワーク」である。

※太陽光や照明光、機械の発する振動、熱などのエネルギー(エナジー)を採取(ハーベスティング)し、電力を得る技術のこと

市役所屋上に設置されたLPWA受信拠点

露地など電源を確保するのが困難な圃場もたくさんある。そのような場所でも環境センシングが活用できるようにしたことも、山梨市がLPWAを使ったセンサーを設置した理由の一つだ。望月さんの例でもあげた圃場の環境データセンシングを、多くの農家が活用できるようになった。圃場の環境データをリアルタイムに把握することで、巡回回数が必要最低限になり20%削減に成功した。

最初は環境センシングにのみ使用していたが、ブドウの盗難対策のため人感センサーを置いて、人の動きを検知するとアラートが鳴る仕組みもつくった。

写真右下、三脚上部が人感センサー

「高価な果物ということもあり、収穫期になると盗難が相次いでいました。ひどい事件だと1件で300房も盗まれたことも。これまでブドウ農家さんは、収穫の大変な時期に夜中に見回りをしなければならなかったんです。『人感センサーを入れたおかげでゆっくり休めたよ』という声を聞くと、LPWAを導入して良かったなと思いますね」と小林さんは話す。

LPWAは、コスト削減にも貢献した。例えば通信費。携帯のモバイル回線を使おうとすると、一つのセンサーごとにSIM(※)を挿さなければならない。格安SIMを使ったとしても、月1000円、2000円はかかる。センサーが一つ増えるごとに、費用も膨らんでしまうのだ。一方でLPWAは、自治体が設置する親機が数十万円で、あとは設置工事費の人件費くらいしかかからない。通信費についても、光回線1回線分だという。ランニングコストがかなりカットされる仕組みになっている。

LPWAは農業分野だけではなく、水位や地崩れの監視といった防災分野、老人の見守りサービスといった福祉分野にも活用されている。

一つの基盤で多様な課題に対応できるため、投資効率が良い。行政において、各分野でデジタル技術を用いてなにか課題を解決するというときには、各担当部署が最適な対策をゼロから考える。基盤を一つ作り、センサーやセンシングさえ用意できればすぐに対応できるため、時間的なロスも少なく、労力もカットできている。

※ スマートフォンや携帯電話を使って通信するための、契約者情報が記録されたカード。

自治体が基盤づくりをする

自治体によるLPWA導入についてどのように感じているか、中西さんと小林さんに語ってもらった。

NTT東日本経営企画部の中西さん

「スマート農業において、いち農家さんにソリューションを提供して、その農家さんがすべて利用料、導入費用を負担し、運用するというのは限界があります。点ではなく面で広げるには、自治体や地元のJAとの連携が必要。いま、山梨市のようなスマートシティー化を進める自治体が20、30と増えてきている状況です。これまでもスマート農業推進のために、鳥獣害対策などでセンシングを使った事業はありました。今回は、1つのインフラを農業の枠を超えた複数の用途に使用できるモデルでのスマートシティー化に、事業費を活用することができたので、今後このようなモデルが進めば、自治体内の課題に分野の垣根を越えてアプローチしていけると考えます」(中西さん)

山梨市役所政策秘書課の小林さん

「当時は、スマート農業や防災など市民の皆さんが使うものに対して、市が基盤構築するというのは珍しくてですね。多岐にわたる分野の基盤構築を市としておこなう、マルチに使用例を広げていくというのは、自分も慣れない中でやっていけるのだろうか、と最初は不安に思っていました。システムの導入がみなさんの豊かな生活につながっている実感や、自治体が基盤構築するというのが徐々にスタンダードになっているのをみると、やはり進めてきたことは間違っていなかったんだな、と思えます」(小林さん)

一つ一つの自治体が技術をうまく利用し、地域活性化に成功すれば、国全体の課題解決が見えてくる。大規模だが夢じゃない、そんなことを思わせてくれるネットワークだ。