松澤龍人さんプロフィール

一般社団法人東京都農業会議事務局次長兼業務部長。1994年から現在まで農地関係制度を担当し、2006年から新規就農相談も担当。2009年に都内初の新規就農者を誕生させ、2012年には都内の新規就農者らで組織する「東京NEO-FARMERS!(ネオファーマーズ)」を結成。共著書として「都市農業・都市農地の新たな展望」(農政調査委員会、2021年)、「農地・農業の法律相談ハンドブック 改訂版」(新日本法規出版、2020年)など多数。

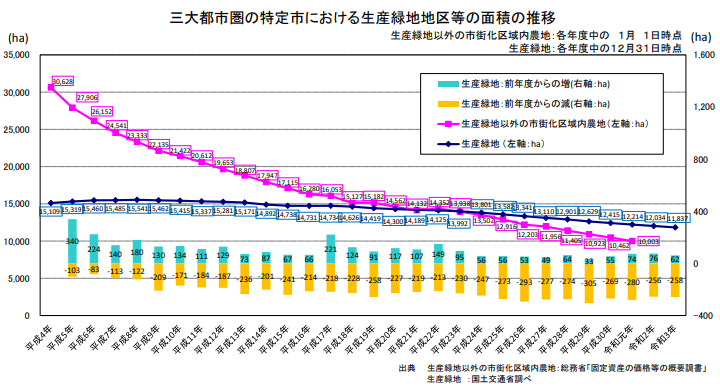

生産緑地の面積はどのくらい減った?

──都市に農地があることの重要性は長いこと指摘されていて、ついに2015年には都市農業振興基本法も成立しました。しかし、それでも都市農地は減少してしまっていますね。近年、いわゆる三大都市圏(首都圏・名古屋圏・大阪圏)の生産緑地の面積はどのように推移してきたのでしょうか?

三大都市圏の生産緑地は、この30年間、年1~2%のペースで減少してきました。一方で、生産緑地に指定されていない農地、いわゆる宅地化農地はそれをはるかに上回るスピードで減少しています。生産緑地制度はある程度、都市の農地を残すために役割を果たしてきたと思います。ですが、30年経過後に、指定解除ができるというのが生産緑地法のルールでしたので、1992年の施行から30年が経つ2022年は、多くの生産緑地が指定解除可能なタイミングを迎える節目の年と言えます。

──それが「2022年問題」と言われているものですね。

そうです。そこで「特定生産緑地」という新制度ができました。農業者が望めば、従来の生産緑地から特定生産緑地に移行することで、今後10年間、継続して税制優遇を継続することができます。

──とすると、「2022年問題」では、多くの生産緑地が宅地になって地価が下がるのでは、とも言われてきましたが、どうなりますか?

そのような指摘もありましたが、地価が大きく下がることにはなりません。というのも、生産緑地指定から30年経過したことを機にさっそく宅地化される生産緑地は、あまり多くないからです。今回、多くの農業者が特定生産緑地とすることを決めました。自治体によって都市計画決定の申請の締め切りタイミングが異なることもあって、最終的な数字はこれからですが、東京都の場合、減少する面積は全体の数%程度になると思われます。

──特定生産緑地制度は、今回のタイミングを逃すと後から指定を申請することができない、やや硬直的な制度に思えます。

おっしゃる通り、新制度は後出しじゃんけん的な申請ができません。

ですので、今回、特定生産緑地制度という新しい仕組みができたときに、東京都内の農協、自治体と申し合わせたことは、「新しい仕組みを知らない農業者をゼロにしよう」ということでした。つまり、農地を残したいのに制度を知らなかったばかりに農地を残すことができない人を出さないということです。農協や自治体のみなさんが積極的に活動してくれたので、この制度周知はうまくいったと感じています。

──そうした努力の結果、生産緑地の減少幅は1割とも2割とも言われていたなかで当初予想よりはかなり少なかったということで安心しました。

それほど楽観的に私は受け止めていません。たしかに、当初予想よりは生産緑地として残ったかもしれませんが、毎年、年1%程度の減少だったものが、今年は一気に3%以上減るのですから決して小さな数字ではありません。

特定生産緑地とした農業者にしても、農業経営に明るい希望を持っている農業者ももちろんかなりの数いますが、今回は様子見的な対応だった方もそれなりの割合になります。

特定生産緑地は10年ごとに再申請するかを決めていきますから、2032年、2042年と節目の年は続きます。ですから、これからの10年がまた新しい勝負というわけです。ただ、残った生産緑地では年を追うごとに農業へのモチベーションが高い人の比率が上がっていくので、今年ほどには減らないでしょう。

生産緑地には都市部の住民が農に触れる場としての大事な役割もある

生産緑地の活用パターンは多様化している

──近年の生産緑地の制度の変更では、貸借が可能になったことも大きなところです。東京都内でも、生産緑地を借りて新規就農する人が現れています。とくに相続税猶予の生産緑地も貸借できるようになったことが大きいですね?

これまでは、相続で生産緑地を譲り受けたときに、相続税の猶予制度を適用するのであれば、自分自身で耕さなくてはならず、しかも「終身営農」が原則だったので、相続人にとってはかなりハードルが高かったのです。しかし、今後は、自分が農業を続けられなくても、第三者に貸すことで生産緑地を維持して相続税も猶予することができます。その結果、生産緑地の貸借は、都内ではすでに200例以上あり、いろいろなパターンで広がりが見られます。

──どのようなパターンがあったのでしょう。

新規就農もありますし、NPO法人や福祉関係法人、民間企業などが農体験の場として生産緑地を借りるケースも出てきています。もちろん、既存のやる気のある農家が借りるパターンも多いです。これまでは都市農家は農地拡大によって収益向上を目指すことが難しかったので、ここは大きく変わった点ですね。

個人的に注目しているケースは、農家の後継者が農業法人を作って、その法人名義で親の生産緑地を借りて耕作するパターンです。親子で別々の農業経営のスタイルを目指すということも多いですから、そういう場合の新しい経営手法として確立されてくれば、と思います。

いずれにしても、地方では農業経営の法人化が当たり前になってきていますから、都市部でも同じ流れになってくるのではないかと感じています。

──生産緑地制度の近年の変更では、もうひとつ、直売所や農家レストランを建築できるようになったというものがあります。こちらの活用例はいかがですか?

こちらはあまり広がっていません。生産緑地のルールは変更になりましたが、その田畑が住居専用地域だったりするなど、自治体の都市計画の制約を受けることも理由のひとつです。

──2032年に向けて、どのようなことができるでしょうか?

重要なことは、生産緑地を残すかどうかは、所有者の思い次第だ、ということです。

所有者にとっては、税制の優遇は大きなメリットです。ですが、自分がずっと営農できるか分からない。そういうときに、すぐに借り手が見つかるという環境があれば、所有者にとって安心につながり、生産緑地を継続しようという思いを強めます。したがって、「生産緑地バンク」のような仕組みを作り、借りたい人と貸したい人をスムーズにマッチングできる状況を作るべきだと考えています。

また、現在、東京都内にも酪農家が相当数残っているのですが、畜舎は相変わらず生産緑地の指定や相続税猶予の適用もありません。都市の酪農には、地域住民への食育の観点からも、大事な役割があると思います。畜舎もまた、法制度の対象にしていくことが必要ではないでしょうか。

繰り返しになりますが、2032年、2042年と節目の年は続きますし、それとは別に相続によって毎年多くの都市農地がなくなっています。2022年はゴールではありません。私たちは次のアクションを考えていかなくてはいけません。