「中山間地域」とは

中山間地域と聞くと、何となく山あいの土地という漠然としたイメージしかないという人も多いかもしれません。「食料・農業・農村基本法」第35条では「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」が中山間地域であるとされています。

(出典:農林水産省ホームページ「中山間地等について」)

また、農林水産省が定める「農業地域類型」において

・都市的地域

・平地農業地域

・中間農業地域

・山間農業地域

という分類があり、このうち中間農業地域と山間農業地域を合わせて「中山間地域」と呼んでいます。

森林面積が国土の67%にものぼる日本は山地が多く、中山間地域が総土地面積の約7割を占めています。全国の耕地面積の約4割、総農家数の約4割が中山間地域に属しており、農業の場として重要な位置付けにあるとも言えます。

中山間地域ってどこ? 特徴や範囲は?

中山間地域は「中間農業地域」と「山間農業地域」を合わせた呼称ですが、それぞれの定期は下記のようになっています。

| 中間農業地域 | ・耕地率が20%未満で、都市的地域及び山間農業地域以外の市区町村及び旧市区町村。 ・耕地率が20%以上で、都市的地域及び平地農業地域以外の市区町村及び旧市区町村。 |

966市町村 |

| 山間農業地域 | ・林野率80%以上かつ耕地率10%未満の市区町村及び旧市区町村。 | 731市町村 |

引用:農林水産省「平成31年4月1日現在の市町村(1,719市町村)の状況」

中山間地域と里山の違いについて

中山間地域に似た言葉に「里山(さとやま)」があります。中山間地域は主に農業の観点から用いられることが多い言葉ですが、里山はより広く一般的に使われています。

里山とは、人々が暮らす里や集落に近い場所にあり、景観や生態系にも人間が影響を与えている山のこと。人の手が届いていない奥地の山である「深山(みやま)」と対をなす存在でもあります。

農業や林業を含めた人々の営みにより、里山は形成、維持されてきました。中山間地域の一部に里山の風景がある、と考えると分かりやすいでしょう。

中山間地域の役割について

日本の耕地面積の約4割を占める中山間地域は、農業生産の場としてシェアが大きいという点だけでなく、農業生産以外の観点からもさまざまな役割を果たしています。

比較的降雨量が多く地形が急峻な中山間地域では、農地や農業生産活動がその土地を守ることにつながり、下記のような多面的な機能を持ちます。中山間地域は、その地域のみならず日本全体にとって大切な役割を果たす貴重な存在と言えるのです。

洪水を防ぐ

中山間地域の農地が果たす役割のひとつに、洪水を防ぐ機能があります。

水田には、水を蓄える力があります。大雨の際には畦で囲まれた中に一定の雨水をとどめておくことで周辺や下流への流れを低減させられます。また、畑でも土壌の中に水を蓄えることができます。雨水が農地にしみこんでゆっくりと流れる場合、傾斜地などの急峻な地形を一気に流れることがなくなるため、河川の氾濫や洪水の防止につながります。

土砂崩れや土砂の流出を防ぐ

中山間地域には、狭く急峻な傾斜地などの放置すれば斜面の崩壊や土砂崩れが起きかねない土地もあります。こういった土地では、農作業によって土地の維持管理や整備が適切に行われることで土砂崩れのリスクから守られています。

また、水田に張られた水や畑の農作物が風の影響を和らげ、土砂の飛散を緩和する機能もあります。田や畑での農業生産活動を通じて土地の維持管理がなされることは土砂災害防止の観点からも重要な意味を持ちます。

夏の暑さを和らげる

真夏など暑い季節には、コンクリートに囲まれた都市部では夜でも気温が下がらず寝苦しい思いをすることがあります。

中山間地域の農地には、気候を穏やかにし、夏の暑さを和らげる効果も期待されます。都心部では暑さの厳しい夜でも、中山間地域の農村部ではすっかり涼しくなることも多いものです。水田や畑の作物からは水分が蒸発することで、空気を冷やす機能があります。水田地帯ではとりわけ多くの水があるので涼しくなります。農地があることで周囲の気温を下げ、厳しい暑さを軽減する。中山間地域の農地にはそういった役割もあるのです。

河川を安定させ、水質を浄化する

水田に蓄えられた水はゆっくりと地下にしみ込んでいき、地下水となります。こうした地下水のかん養の機能により、川の流れを安定させる効果があります。

また、水田や畑の中にはさまざまな微生物が生息しており、中には水中の有機物を分解して栄養分として取り込むため、水をきれいにする作用を持つものもいます。農地で様々な微生物が活動する中で、水質を浄化する働きがあると言えます。

人の心を癒す

中山間地域の豊かな緑や美しい農村、河川や里山の風景は、疲れた人々の心を癒す力を持っています。自然豊かな風景を眺め、季節の移ろいを感じ取る。中山間地域の農村の風景は、都市に住む人にとっても時に懐かしさを感じられ、心身をリラックスさせる効果があります。グリーンツーリズムや農泊など、中山間地域での農業体験や滞在、宿泊も注目を集めています。

伝統文化の伝承

地理的に決して恵まれているとは言えない中山間地域では、厳しい自然環境に接する中でさまざまな伝統文化が生まれてきました。

豊作や穏やかな天候を願って行われる祭や儀式、その地域ならではの伝統的な保存食を作る風習等は、長い歴史の中で生まれ、伝承されてきた貴重な文化です。

生き物の多様性が守られる

自然環境において人間の影響がなくなることは一見良いことのようにも思えますが、農村部においては必ずしもそうではありません。

長い時間をかけて形成されてきた中山間地域の農村における自然環境は、人の手が適度に加わることで維持される「二次的自然」であると言われます。田畑のほか溜池や水路にも、さまざまな生物が暮らしています。中には、荒れた水田や畑、水路では生息できない生物もいます。

平地で大規模に整備された農村に比べて本来の自然に近い姿が維持されている中山間地域では、より多様な生物が暮らす環境が守られているとも言えます。

人を育み、次世代へと食物生産の教育をする

中山間地域の農村では都市部とは違った独自の体験ができ、子供たちにとっては貴重な学習機会を得られる場になります。

・豊かな自然に触れる

・人と自然の関わり、歴史を知る

・食生活を支える農業、農村の暮らしに触れる

・農作物の生産過程を知り、感謝する気持ちを育む

次世代を担う子供たちへの体験型の教育の場として、中山間地域は重要な役割を果たします。

「中山間地域」の現状と課題

日本の農業を守り食料の安定供給に貢献するというだけでなく、豊かな自然環境や生物の多様性を守るという観点からも、中山間地域の農業は維持されていくことが望まれます。とはいえ、中山間地域の現状にはさまざまな課題があります。

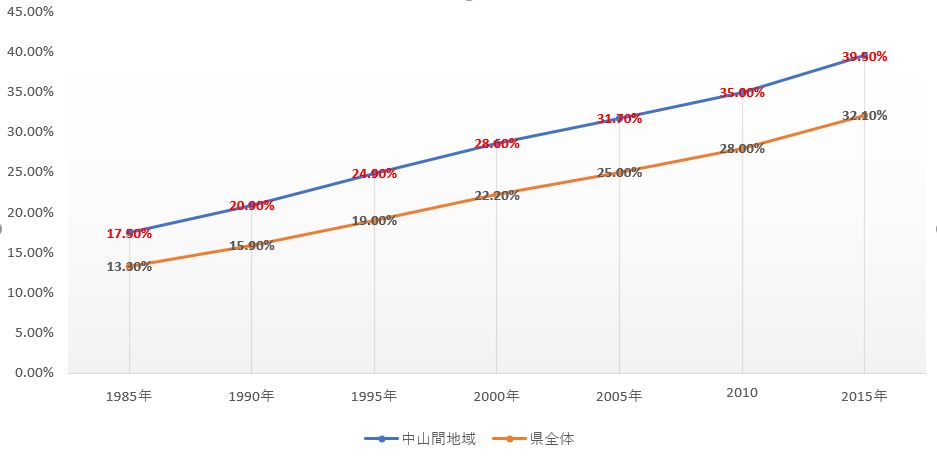

高齢化と人口減少の進展

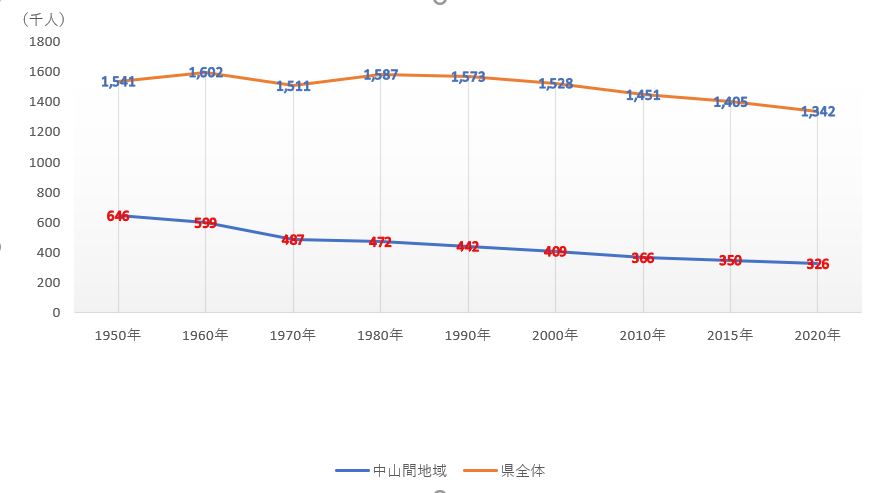

中山間地域では、過疎化による人口減少と高齢化が進んでいる地域が数多くあります。

特に山間部では65歳以上の高齢者の割合(高齢化率)の上昇傾向が続いており、高齢化率の全国平均が27%であるのに対して山間部では38%にのぼるという林野庁の資料もあります。

例えば山口県の場合、2015年時点での県全体の高齢化率は32.10%であるものの、中山間地域に限ると39.50%に達しています。

1990年から2020年までの間の人口減少率では、県内全体で15%程度ですが、中山間地域では25%を超えています。

個人の生活や集落機能の維持が困難

平地の農村に比べ、中山間地域では地理的条件から農地の集約や経営規模の拡大がしづらい傾向にあります。点在する小規模な田畑での農業だけでは生活を維持していくのが難しいというケースも考えられます。

高齢化による自然減に加えて、生活の困窮により地域を離れる人が増えれば、集落としての機能を維持するのも困難になります。

担い手不足により農地や山林の荒廃が進む

継続して農業生産が行われることで、農地の維持管理が適切に行われます。高齢化や人口減減少に伴って農業の担い手が減っていくにつれ、荒れた農地や耕作放棄地が生まれます。人の手によって維持されてきた自然環境は、また、水路や河川、山林までも荒廃していくことが予想されます。

今後目指すべき方向性

既存の農業を続けるだけでは集落を維持していくことが難しい地域においては、地域の特性を生かした農業、あるいは農業に関連する産業を育て、活性化していく必要があります。地域をブランド化する、農泊やお試し移住などを促進して都市部との交流の機会を増やし、関係人口を増やすなどの取組はその一例です。

また、すでに中山間地域に暮らす人、移住を考える人がより安定的に農業に取り組める環境の整備が望まれます。耕作放棄地などを活用しやすくする、地域全体で最適な土地の利用を検討し、必要なインフラを整備するなど、個人の取組だけでは及ばない施策も求められます。

中山間地域等における支援施策「中山間地域等直接支払制度」

中山間地域の農業にはさまざまな課題があります。そこで農業の生産条件が不利な中山間地域における農業生産活動を継続するための支援として「中山間地域等直接支払制度」があります。

平成12年度から始まったこの制度は、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく取り組みとしてより安定的に実施されています。

中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分を負担し、地方自治体を通じた支援が行われます。農地や水路、農道等を保全する活動や地域の将来像などを考え、個人のみならず集落として取り組んでいくことで、地域に交付金が付与されます。

制度の対象となる地域

① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域

② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

が中山間地域等直接支払制度の対象となります。

制度の対象となる農用地

指定された地域において、傾斜があるなど生産条件が不利であり、一定の基準を満たす農用地が制度の対象となります。

① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)

② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)

③ 小区画・不整形な田

④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地

⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地

⑥ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

対象者

支払制度の対象者は、集落協定等に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等とされています。「農業者等」とは、農業者、第3セクター、特定農業法人、農業共同組合、生産組織などを含みます。

交付単価

| 地目 | 区分 | 交付単価(10アールあたり) | |

|---|---|---|---|

| 体制整備単価 (10割単価) |

基礎単価 (8割単価) |

||

| 田 | 急傾斜 (20分の1以上) |

21,000円 | 16,800円 |

| 緩傾斜 (100分の1以上) |

8,000円 | 6,400円 | |

| 畑 | 急傾斜 (15度以上) |

11,500円 | 9,200円 |

| 緩傾斜 (8度以上) |

3,500円 | 2,800円 | |

| 草地 | 急傾斜 (15度以上) |

10,500円 | 8,400円 |

| 緩傾斜 (8度以上) |

3,000円 | 2,400円 | |

| 草地比率の高い草地 (寒冷地) |

1,500円 | 1,200円 | |

| 採草放牧地 | 急傾斜 (15度以上) |

1,000円 | 800円 |

| 緩傾斜 (8度以上) |

300円 | 240円 | |

交付の対象行為や取組、活動内容について

交付の対象となる行為は①農業生産活動を継続するための取組と、②体制整備のための前向きな活動です。

集落で定める協定の内容が①のみの場合の交付は基礎単価(8割単価)が、①+②の活動を行う場合には単価の10割が交付されます。

①農業生産活動を継続するための取組

例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)

周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

②体制整備のための前向きな活動

集落戦略の作成を行います。中山間地域において集落を維持し、継続的な農業を行うために、地域の将来像や農地をどのように引き継いでいくか等を協定の参加者が話し合い、戦略を立てます。

集落戦略には

・協定農用地の将来像

・協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状

・集落の現状を踏まえた対策の方向性

・具体的な対策に向けた検討

・今後の対策の具体的内容及びスケジュール

・農業生産活動等の継続のための支援体制

といった項目を設定します。

加算措置

定められた交付金額には、下記のような取組を実施した場合にはさらに上乗せ加算が受けられます。

| 加算内容 | 内容 | 加算額 (10アールあたり) |

|---|---|---|

| 棚田地域振興活動加算 | 彌認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組への支援 | 田・畑 急傾斜地 :10,000円 超急傾斜地:14,000円 |

| 超急傾斜農地保全管理加算 | 超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地について、その保全や有効活用する取組への支援 | 田・畑:6,000円 |

| 集落協定広域化加算 | 他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結し、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保し行う取組への支援 | 地目にかかわらず :3,000円 |

| 集落機能強化加算 | 新たな人材の確保や集落機能を強化する取組への支援 | 地目にかかわらず :3,000円 |

| 生産性向上加算 | 生産性向上を図る取組への支援 | 地目にかかわらず :3,000円 |

交付金の使途

交付金は、集落協定の代表者を通じて支払われます。使いみちは協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じて色々な用途を設定できますが、あらかじめ協定の内容に定めておく必要があります。

過去の実施期間においては、集落の共同取組活動として

・水路、農道等の維持管理費、出役費

・農地の管理費用(耕うんなどのオペレーター賃金)

・オリや柵などの鳥獣被害防止対策費

・共同利用機械の購入費やその積み立て

・共同利用施設の整備費,維持費

などに使われた事例があります。

事業実施期間

平成12年から始まった中山間地域等直接支払制度は、5年間を一期間として運用されています。令和元年度までに第4期対策期間が終了しました。令和4年現在では、第5期対策期間として令和2年度から令和6年度が実施期間となっています。

なお、中山間地域等直接支払制度については農林水産省のパンフレットに詳細な記載があります。

また、中山間地域等直接支払交付金は国の制度ですが、事業計画の認定は市町村が行っています。交付金を受けるための実務的な内容に関する問い合わせについては、最寄りの市町村の担当部門が窓口となります。制度の対象地域を各都道府県知事が定めているものもあります。詳細は各自治体のウェブサイトや窓口などで確認してください。

中山間地域の農業を継続するための取組

さまざまな多面的機能を持ち、日本の農業はもちろん社会全体に対しても重要な位置付けである「中山間地域」。過疎化や高齢化が進み、地理的条件に恵まれていない土地も多い中山間地域で安定的な農業生産活動を継続していくためには、多くの課題があります。

そこで国が支援する「中山間地域等直接支払制度」を利用して、集落全体として農業生産活動を継続するための交付金を受けることができます。

中山間地域の農業生産の維持・発展や地域全体の活性化につながる取り組みとして、こうした制度の活用もぜひ検討してみてください。