日本総研が設立した「流域DX研究会」での検討

株式会社日本総合研究所では、年々激甚化が進む水害への対策として、流域全体に点在する既設インフラの活用や気象・河川情報をデジタル技術で連携させることによる治水方法を検討する「流域DX研究会」を設立しました。この研究会の活動を通して、気候変動によって激甚化する水害に対し、財源や人材がますます不足していく中でも可能な治水対策を講じながら、豊かな河川という日本らしい自然インフラを活用した豊かな生活の実現を目指しています。

同研究会には、民間企業(治水施策への投資などの検討)、自治体(地域およびインフラに関する課題の提示から解決策の共同検討)、研究機関(気象予測やダム運用技術などについての最新の研究知見の提供)などが参加しています。

研究会で議論を進める中、縮小社会化の進行で財源や人材の不足が顕著になる日本において、水害対策をより強固なものにするためには、治水領域に新たな投資を呼び込むモデルが求められる、という一つの結論に至りました。投資と聞くと金儲けのためのインフラ利用、というように聞こえるかもしれませんが、そうではなく、長期的に持続可能なインフラの維持管理・利活用などができるようにするための施策です。

具体策の一つとして、従来、洪水調節目的のために建設・運用されてきた洪水調節用ダムや多目的ダムを平時は発電利用することによって、脱炭素化資金が治水領域に投入され、流域に資金が流れ込むきっかけができると考えられます。水力発電をはじめとした脱炭素化投資を流域に呼び込むことで、治水ダムなどの既存インフラの維持管理費捻出や流木処理、土砂処理、また治水協力者へのインセンティブ(優遇措置などのメリット)付与、流域全体での情報共有システム構築などに波及し、流域全体として治水効果を高めることも期待されます。

以上の施策を概念として整理したものが以下の図になります。

ダムを起点にした治水施策の推進(日本総合研究所作成)

ダムの治水・発電の併用(第2層)を起点に、流域データのデジタル化(第1層)や田んぼダムなどの協力者・地域へのインセンティブを設計(第3層)し、多くの関係者を巻き込むことで治水・利水・地域がwin-win-winになることを目指すモデルを検討しています。

ハイブリッドダム施策の登場

以上の施策のキーは、洪水調節用ダムをはじめとした既設のインフラを活用し、脱炭素化に貢献しつつ財源を確保し、治水に充てる、ということです。具体的には、一定の水位制限をもって発電が行われている、多目的ダムの従来の運用を見直すことや、発電に使われてこなかったダムを発電利用可能とすることで、得られた新たな発電容量に民間企業などの投資を呼び込むようなモデルです。民間企業などが発電事業に参加することで、ダムの維持管理費や専門人材の共有などが可能となり、治水能力の維持・向上につながります。主に洪水調節機能を有する多目的ダムや洪水調節・農地防災用ダムなどを対象に、後述する治水能力に影響のない施策とあわせて発電利用を推奨していくべきでしょう。

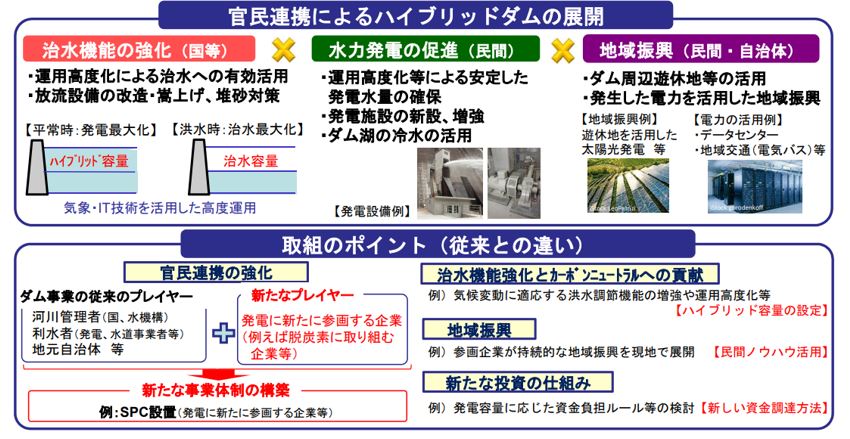

これらに類する政策として、気候変動に適応した多目的ダムなどの治水機能の強化を官民連携の新たな事業体制で実施するとともに、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量と吸収量の均衡)、地域振興との両立を図ることを目的とした「ハイブリッドダム」という考え方が提唱されています。これは、先述した洪水調節用ダムや多目的ダムの発電利用など、高度運用を推進するものです。従来の洪水調節のためのダムの容量について、洪水時には洪水調節のために活用、平常時には治水に支障の無い範囲で、最大限、発電のために活用する容量として新たに設定することを目標としています。

ハイブリッドダム構想(出典:国土交通省ウェブサイト)

ハイブリッドダム構想の実現に向けては、新たな官民連携スキームの構築や民間投資を呼び込むインセンティブ設計、また発電により得られる収益の地域還元施策など、多くの論点があげられます。

重要となる「流域治水施策」と「ハイブリッドダム施策」の連携

治水・利水ダムの併用(ハイブリッドダム施策)を推進するにあたり、水害リスク増加の懸念を払拭(ふっしょく)する取り組みとして、流域における貯水バッファ(調整用の容量)を確保する施策が必要です。具体的には、流域における水田貯留(田んぼダム)の活用やため池の治水利用、各家庭や施設における貯水槽の活用など、いわゆる流域治水施策との連携を推進すべきでしょう。田んぼダムなどについてはセンサー・遠隔操作可能な堰板(せきいた)などを整備する支援策を講じることで、平時からも水位調節に活用でき、非常時には農家の方々が安全な場所から操作できるようにすることが重要です。また、流域関係者の積極的な協力を引き出すために、降雨時に治水貢献分(田んぼダムによる貯水量など)をデータにより可視化することで、住民や企業にインセンティブを付与する仕組みがあるとより効果的と考えられます。

このように、ハイブリッドダム施策と流域治水施策の連携を前提に、流域への投資を呼び込むことでインセンティブの仕組みを構築し、治水効果の向上を図ることが重要となるでしょう。

最後は「コミュニティー」の形成・維持

ここまで、流域治水施策や治水領域に新たな投資を呼び込む施策、またその投資を活用した治水協力者へのインセンティブ付与などについて言及してきました。持続可能な社会を実現していくためにも、官や民でできることは最大限取り組まなければなりません。

しかし、防災の最後の砦(とりで)となるのは地域でのつながり、いわゆる「コミュニティー」です。いかにインフラの整備や利活用などを推進し、あわせてデジタル化などの最新技術を活用しても、必ずその網からすり抜けてしまう人たちがいます。デジタルデバイドと表現されることもありますが、例えばスマートフォンを持たない人々も当然います。流域治水やハイブリッドダム施策を推進して被害を最小限に抑えつつ、それでも水害が避けられないとき、地域でつながっている人たちによる声の掛け合いや各自が持つ情報(歴史的に水害が多い場所や行政から発信された避難指示などのさまざまな情報)の共有など、迅速な避難につながる共助の仕組みが防災の最後の砦となります。

既存インフラを活用した治水・利水の両立とコミュニティー形成・維持の両輪で取り組むことで、事前に被害を発生させない対策と、非常時に被害を軽減する対策が可能となるでしょう。

書き手・日本総合研究所 石川智優

創発戦略センター スペシャリスト(土木工学)。京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻修了後、株式会社日本総合研究所に入社。分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定、再生可能エネルギーに関する調査などを実施。「利水ダムを活用した新たな治水のあり方」を提唱、2022年に産学官連携コンソーシアム「流域DX研究会」を設立。