家族経営協定とは?

家族経営協定とは、家族での農業経営に当たって経営方針や働く環境・条件などについてみんなで話し合って取り決めるものです。また、家族経営協定をきっかけに理想の農業経営についての共通認識がまとまりやすくなり、労働環境の整備がされることで配偶者や後継者も安心して就農できたり、やりがいを感じられたりする効果もあるとされています。

一般的には家族経営協定は書面を作って締結しますが、法律に基づく厳格な要件や決まった形式はありません。それぞれの家族の状況に応じた内容で協定書を作成し、環境の変化等に合わせて変更することもできます。

農林水産省の調査では、2023年3月31日時点で家族経営協定を結んでいる農家は全国で60,020戸に上ります(出典:農林水産省「家族経営協定締結農家数について 」)。

企業経営と家族経営の違い

農業を営む形態として「家族経営」と「企業経営」があります。家族経営は文字通り家族で管理や運営を行うもので、一般的には世帯主が経営者となり、農業労働の大半を家族で担います。

企業経営は株式会社などの法人を作って農業を行うもので、企業の原理に基づいて経営や財務の管理がなされます。家族経営では農業所得を得ることが目的であるのに対し、企業経営では利潤の獲得を目的にしています。

日本の農業においては大半が家族経営です。ただし企業経営と家族経営は必ずしも対立するも概念ではなく、規模を拡大して外部の人員を雇用するなど、企業経営に近い家族経営もなされてきています。

家族経営協定を締結する4つのメリット

家族経営協定を締結することで具体的にどのような恩恵を受けられるのか、制度面での主なメリットについて解説します。

認定農業者制度に共同申請できる

認定農業者制度とは、市町村が示す農業経営の目標に向けて経営の改善を進める計画を農業者が策定し、市町村等が認定する制度です。市町村等は認定を受けた農業者への支援を行います。

認定農業者制度では、家族経営協定を結んでいる親子や夫婦などの家族が共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。共同申請により共同経営者としての立場や責任が明確になり、経営への意識が高まり意見交換がしやすくなります。親子の場合は、共同で経営改善計画を作ることで将来の事業継承もスムーズに進みやすくなるといわれています(参考:農山漁村男女共同参画推進協議会「家族経営協定」のすすめ)。

なお、農業経営改善計画の共同申請には、下記の三つの条件を満たす必要があります。

1.申請者が全て同一の世帯に属していること。またはかつて同一の世帯に属していたこと。

2.家族経営協定の取り決めがあり、農業経営の収益が申請者の全ての合意により決定することが明確に定められていること。

3.家族経営協定で決めた内容が守られていること。

(出典:山口市 )

経営発展支援事業でのポイント加算が見込める

40代以下の農業事業者の拡大を目指して行われる農林水産省の経営発展支援事業。都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援するとされているもので、家族経営協定を結んでいると有利になります。

事業計画はポイント制で評価される仕組みになっており、家族経営協定を書面で結んでいるとポイントが加算されるため、選ばれやすくなります。

経営開始資金が1.5人の交付になる

出典:農林水産省「新規就農者育成総合対策 」

経営開始資金(農業次世代人材投資資金)は、49歳以下の認定新規就農者に国が年間150万円の支援金を交付するものです。

家族経営協定を結んでいる共同経営者である夫婦の場合は、1.5人分の交付金が受けられます。交付を受けられる期間は最長3年間です。

農業者年金保険料に国から補助が受けられる

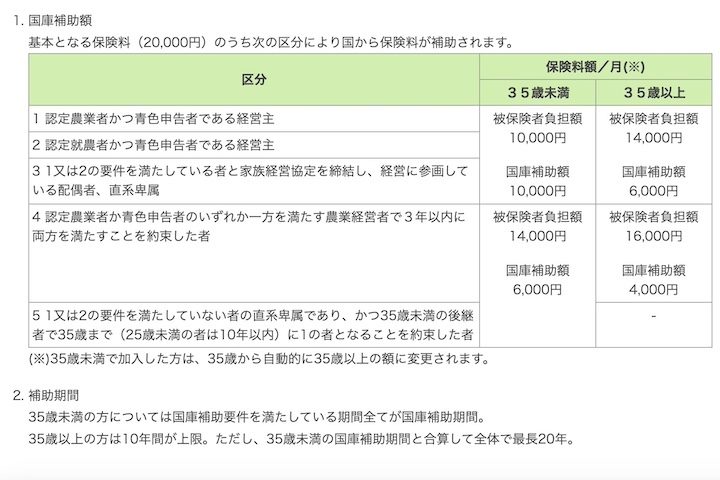

個人事業主の農業従事者が任意で加入する農業者年金において、家族経営協定を結んでいる家族は一定の割合で国庫からの助成を受けられる場合があります。

経営主が青色申告をしている認定農業者であること、助成を受けられるのは家族経営協定を締結して経営に参画している配偶者・後継者であること等の条件があります。

出典:独立行政法人農業者年金基金「保険料の国庫補助 」

基本となる保険料(20,000円)のうち一定割合の国庫助成があります。補助の割合は35歳未満が5割、35歳以上が3割で、期間は最長20年間です。

家族経営協定を締結するデメリット

さまざまなメリットがある家族経営協定ですが、デメリットについても確認しておきましょう。家族経営協定を締結する際には、注意すべき点がいくつかあります。

家族経営協定書の内容が思い通りになりづらい

あるべき姿や理想の農業にこだわりすぎると、家族経営協定が現実とかけ離れた内容になってしまいがちです。現状を冷静に把握し、目標に向けて全員で協力するために、経営主だけでなく家族みんなで意見を出し合って協定を作ることが大切です。

家族経営協定書の内容に頼り過ぎる場合がある

家族経営協定書を結ぶことが目的、ゴールではありません。家族経営協定の内容を家族みんなで共有し、理想的な農業に取り組むためのツールとして活用すべきものです。

また、年齢を重ねたり子供が生まれたりといった家族の状況や環境の変化に合わせて、協定の内容が適切なものになっているか見直す必要があります。定期的に話し合いの場を設け、状況に応じて内容の変更を検討しましょう。

家族経営協定を結ぶ方法と手順

一般的に家族経営協定を結ぶのに適したタイミングは、農業経営の内容が変わる時です。例えば後継者となる人が新たに就農する時や、結婚により配偶者も農業に加わる時などに締結します。経営主など一人の考えで作るのではなく、農業に携わっていく家族全員で話し合って協定を作成します。下記のような手順で協定を結ぶと良いでしょう。

①家族会議を開く

いきなり協定書の作成に着手するのではなく、まずは家族みんなで集まり、家族会議を開いて農業や家庭生活について意見を出し合います。日々の農作業の中で考えていること、現状において困っていることなどを伝え、全員で共有することが大切です。

②課題解決の対策を話し合う

家族会議で出されたそれぞれの意見に基づき、現状を踏まえて農業経営の課題について話し合います。農作業だけでなく家事等も含めて負担になっていることや問題があれば、効率化や外注、作業の分担などの対策を検討します。

③協定を作成する

ここまでの話し合いを踏まえて、家族経営協定を作成します。協定書の作成に当たっては、最寄りの農業普及指導センターや農業委員会などの指導機関にアドバイスをもらうこともできます。第三者である指導機関へ相談することで、家族経営協定の実効性が高まります。

家族経営協定書の項目と記入例

家族経営協定書には、法律等で定められた書式や決まった形式はありません。農林水産省が作成した家族経営協定書のフォーマットを参考にするのも良いでしょう。

家族経営協定書に盛り込んでおきたい項目は以下の通りです。

1.家族経営協定を結ぶ目的

円滑な家族関係のもと農業と家庭生活の健全化や発展を目指す等

2.経営方針農業における経営方針

3.経営の役割分担

農業の生産活動の分担、事務系の分担(簿記、青色申告に関すること、作業日誌)等

4.労働報酬

日給/月給等の種類、報酬額、支払期日、支払方法等

5.労働条件

一日の労働時間、休憩時間、休日等

6.営農計画と簿記の記帳

毎年度の経営の目標設定や評価のための簿記等

7.家族会議の開催

家族会議を開催する頻度や時期、会議で話し合う内容等

8.営農・生活目標・健康維持

プライバシーを尊重する、定期健康診断を受ける等

9.家事分担

家計費や家事・育児の分担について等

10.研修

技術の向上や経営発展のために行う研修会や視察等

11.その他

将来の経営継承、農地の生前一括贈与について等

家族経営協定の事例

農林水産省は「家族経営協定に関する実態調査・締結事例 」として、これまでに結ばれた家族経営協定の事例集をホームページで公開しています。

このほか、公益財団法人日本農業法人協会の「さあはじめよう!\イキイキ家族の/「家族経営協定」スタートブック」にも協定書の概要と共に事例が掲載されています。

このように実際に締結された家族経営協定の中から夫婦や親子などさまざまな事例が公開されているので、自分の家族に近いケースを探して参考にしてみると良いでしょう。

家族経営協定を活用して、より安定した営農を

制度面でもさまざまなメリットがある家族経営協定。家族だからこそ曖昧になりがちな役割分担や労働条件について明確化できる他、理想の営農へ向かうための共通認識を持てる効果があります。経営の発展や安定、将来のスムーズな事業継承に向けて、家族経営協定の締結を考えてみてはいかがでしょうか。