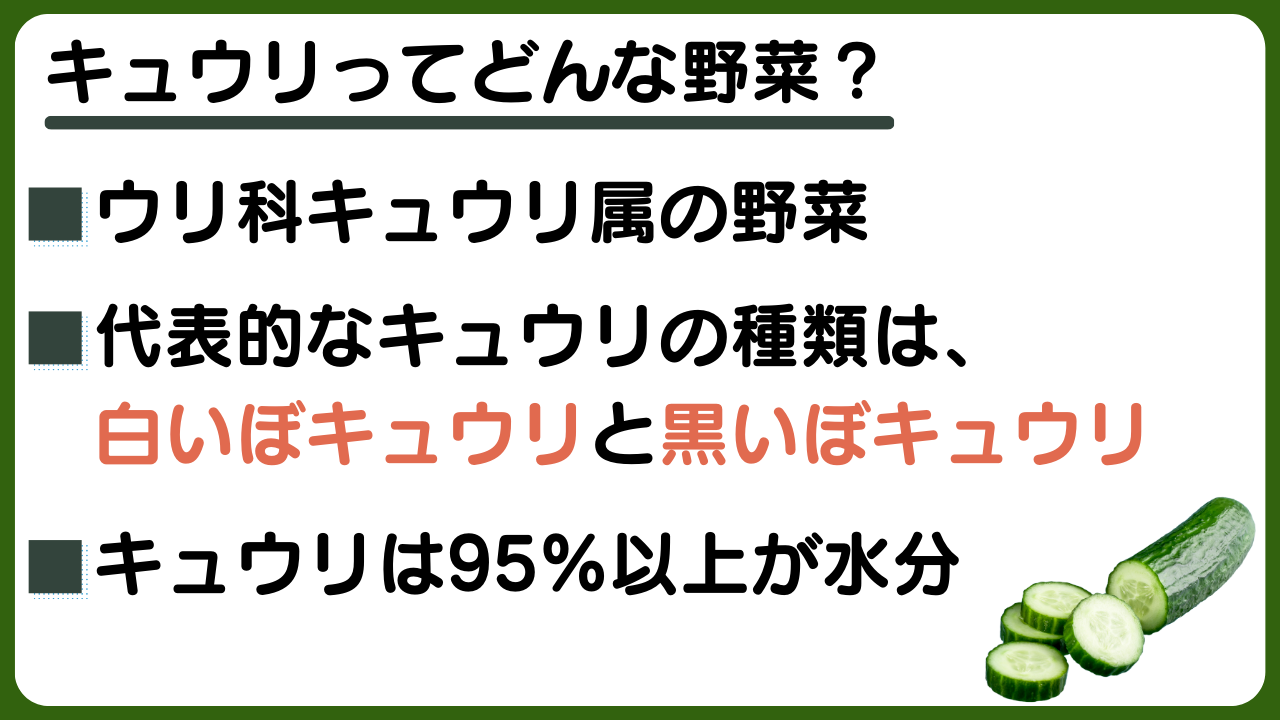

キュウリってどんな野菜?

キュウリは通年出回る野菜ですが、本来の旬は夏で、ウリ科キュウリ属の野菜です。原産地はインド北部のヒマラヤ山麓からネパール付近が原産といわれ、西アジアでは3000年以上前から栽培されていたと考えられており、中国へは紀元前120年頃にシルクロード経由して伝わったとされています。日本では10世紀の書物に「加良宇利(唐瓜)」として記載されていることから、それ以前に中国から伝来していたと考えられます。江戸時代までは苦味が強くあまり人気がない野菜でしたが、品種改良が進んだ明治時代以降に栽培が盛んになりました。「黄瓜」と書くように、完熟すると黄色くなる野菜で、昔は完熟したものも食べられていましたが、現在は若い緑色の状態で収穫するのが一般的です。

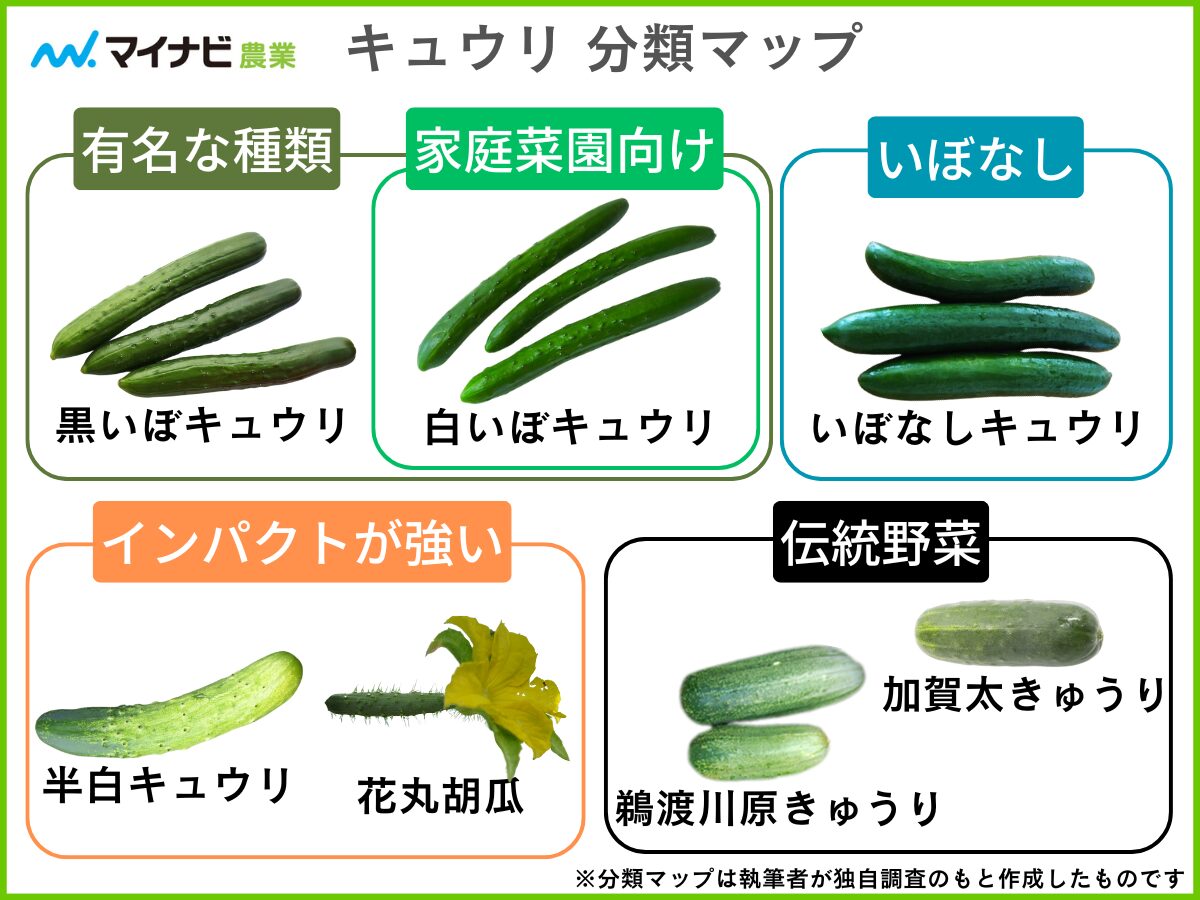

代表的なキュウリの種類は、表面にいぼがある「白いぼキュウリ」と「黒いぼキュウリ」に大別されますが、現在は病気に強く生食に向く「白いぼキュウリ」が主流です。また、白いぼ系の中でも、表面の粉(ブルーム)がないタイプ(ブルームレス)が現在では増えており、歯切れの良さが人気を集めています。キュウリは「最もカロリーの低い野菜」としてギネス世界記録に認定されていることもあり、95%以上が水分です。栄養価は高くありませんがカリウムが豊富。カリウムをしっかり取ることで余分な塩分の排出が促されるため、むくみの改善に効果が期待できます。厳しい暑さで水分不足になりがちな夏の水分補給にぴったりの野菜です。

キュウリを保存するときは、水気を拭いてラップにくるみ、冷蔵庫の野菜室へ。ただし冷蔵庫に長く置きすぎると、果皮にくぼみができて腐敗する低温障害が起きやすくなります。なるべく早めに食べ切りましょう。

家庭菜園でのキュウリの栽培方法

キュウリは家庭菜園初心者にもおすすめの野菜です。

種まきは4月から5月が適期ですが、初めての人は苗から育てるのが手軽で失敗しづらいので、おすすめです。5月ごろから植え付けを行いましょう。支柱を立てて、つるを誘引することで、水はけを良くし、病原菌や害虫の接触を防ぐことにもつながります。キュウリは水分を多く必要とするため、土が乾かないよう水やりするのが重要です。

また、キュウリは実の成長が早いので、収穫のタイミングも重要です。20センチほどまで成長したらすぐに収穫しましょう。放っておくとどんどん大きくなって皮が硬くなってしまい、生で食べるのが難しくなります。

一般的には6月〜8月の間収穫できます。

キュウリの代表的な種類4選

白いぼキュウリ

| 白いぼキュウリ | |

|---|---|

| 特徴 | 国内流通の大半を占めるキュウリ 歯切れが良く、アクが少ない |

| 旬の時期 | 7月〜9月 |

| 代表品種 | アンコール 夏すずみ Vシャイン さつきみどり 四川(しせん)など |

白いぼキュウリは国内流通の大半を占めるキュウリで、皮が濃い緑色で、小さな白いトゲ(いぼ)が特徴です。この白いいぼは鮮度のバロメーターで、ピンととがっているものほど鮮度が良いです。

鮮やかな緑色で皮が薄く、果肉はみずみずしく柔らかで歯切れが良く、アクが少ないため、万人に好まれる味わいです。

市場に多く出回っているのは「アンコール」や「夏すずみ」などの品種で、サラダやあえ物、漬け物など幅広い料理に利用されます。

「四川」に代表される四葉(すうよう)系はいぼとしわが多いのが特徴。見た目はしっかりとした皮で硬そうですが、皮が薄く歯切れがよくパリパリとした食感です。

白いぼ系の中でも近年は、果実の表面に白い粉(ブルーム)が出ないブルームレスが増えています。ブルームはきゅうりから自然に分泌されるものですが、これが農薬と勘違いされるなどの問題があり、現在はブルームレスが主流となっています。

黒いぼキュウリ

| 黒いぼキュウリ | |

|---|---|

| 特徴 | かつては全国的に主流だったが現在は貴重 皮が厚くしっかりとした歯応えがある |

| 旬の時期 | 6月〜9月 |

| 代表品種 |

加賀節成(かがふしなり) 落合節成(おちあいふしなり) など |

黒いぼキュウリは、厚い皮と黒いトゲ(いぼ)が特徴の昔ながらのキュウリで、かつては全国的に主流でした。皮が厚くしっかりとした歯応えがあり、味が濃厚なので、炒め物や煮物などの加熱料理にぴったりです。

しかし、1960年代以降、サラダなど生食に適した歯切れの良い白いぼキュウリが主流となり、黒いぼキュウリの栽培は少なくなりました。現在では主に、九州、四国などでわずかに栽培されています。

また後の項でも述べていますが、古くから栽培されている在来品種の半白キュウリは黒いぼ系が多く、相模半白節成きゅうりや馬込半白節成きゅうり、奈良半白きゅうりなど、現在では生産量は少ないながらも、全国各地で「伝統野菜」として栽培が続けられているものもあります。

いぼなしキュウリ

| いぼなしキュウリ | |

|---|---|

| 特徴 | トゲ(いぼ)がないキュウリ スティック野菜としておすすめ |

| 旬の時期 | 6月〜9月 |

| 代表品種 | フリーダム ラリーノ など |

いぼなしキュウリは、一般的なキュウリより短く太めで表面がツルツルしており、トゲ(いぼ)がないのが特徴です。皮は濃い緑色で光沢があり、歯切れが良く、シャキッとした食感が楽しめます。

いぼがないため洗いやすく調理もしやすく、トゲが取れた部分から雑菌が入りにくいので、業務用としても人気です。代表品種には「フリーダム」やミニサイズの「ラリーノ」があり、どちらも生食に最適。サラダやスティック野菜としての利用がおすすめです。

半白キュウリ

| 半白キュウリ | |

|---|---|

| 特徴 | 緑から白へグラデーションする皮が特徴 みずみずしさとパリッとした歯応えが魅力 |

| 旬の時期 | 6月〜9月 |

| 代表品種 | 半白節成(はんじろふしなり) 相模半白節成(さがみはんじろふしなり) 馬込半白節成(まごめはんじろふしなり) 高井戸半白キュウリ 半白きゅう太郎 など |

半白キュウリは、皮が緑から白へのグラデーションが特徴の伝統的な黒いぼ系キュウリで、古くから日本各地で親しまれてきました。現在では、神奈川県の「相模半白節成」 、江戸東京野菜の「馬込半白節成」や「高井戸半白」、奈良県のブランド「大和野菜」の一つである「半白きゅうり」 など、地域ブランド野菜として栽培されているものが多くみられます。

味わいはキュウリ本来の風味が強く、みずみずしさとパリッとした歯応えが魅力で、漬物やサラダにぴったり。皮が柔らかく歯切れが良いため、薄切りや生で食べるのもおすすめです。

その他の国内のキュウリ

花丸胡瓜

| 花丸胡瓜 | |

|---|---|

| 特徴 | 6~7センチほどの果実に3センチほどの小さな黄色の花がついている 花も食べられる |

| 旬の時期 | 6月〜8月 |

花丸胡瓜は花きゅうりとも呼ばれ、キュウリを花のついた幼果のうちに若採りしたもので品種ではありません。果実は6~7センチほどのサイズで先端に黄色の花が付いているのが特徴で、用途によっては3センチほどの小さなものも売られています。一般の青果店にはほとんど出回らず、料亭やレストラン向けに栽培され、可愛らしい見た目を生かし、料理の飾りやあしらい、お弁当などの彩りとして使われることがほとんどです。

味は一般的なキュウリと大きく変わらず、若干の苦味があり、みずみずしい食感が魅力です。炒め物や漬物にも使える他、花も食べられるので、花を付けたまま調理することで一層華やかな一品に仕上がります。主に愛知県の東三河地域で収穫されています。

鵜渡川原(うどがわら)きゅうり

| 鵜渡川原きゅうり | |

|---|---|

| 特徴 | 果実は短く、淡い緑色で太め、黒いいぼが特徴 生産量が限られており希少 |

| 旬の時期 | 7月〜10月 |

鵜渡川原きゅうりは、山形県の酒田市亀ヶ崎地区で古くから栽培される小型の伝統野菜で、方言で「小さい、かわいい」を意味する「めっちぇこ」という言葉を使った「めっちぇこきゅうり」という名前で商標登録もされています。

実は短く、淡い緑色で太め、黒いいぼが特徴で、半分程度から先端に近づくにつれ白色に近くなります。生食ではほのかな苦味が感じられますが、特に漬物にすると抜群の歯応えとパリパリ感を楽しめます。漬物用として5センチ、15グラム程度で収穫されています。

生産量が限られており、指定の農家のみで栽培されています。鮮度が落ちやすいため、収穫後は迅速に出荷される希少な品種です。

加賀太キュウリ

| 加賀太きゅうり | |

|---|---|

| 特徴 | 一般的なキュウリの4〜5倍もある大きさ 果皮は硬く濃緑色、果肉は厚く柔らか |

| 旬の時期 | 5月〜10月 |

加賀太きゅうりは、石川県の伝統野菜「加賀野菜」の一つで、その特異な大きさが特徴です。一般的なキュウリの4〜5倍もある直径6〜7センチ、長さ22〜27センチの俵型で、重さは600g以上になります。出回り時期は4月上旬~11月下旬と比較的長いのも特徴です。

果皮は硬く濃緑色でイボはほとんどありません。皮をむいて、種をくり抜いて使います。果肉は厚く柔らかで風味豊かです。食味が良く、酢の物や漬物など生食もできますが、煮物や蒸し物、炒め物など加熱調理に適しています。日持ちがするため保存性にも優れていますが、低温に弱いので冷やし過ぎには注意しましょう。昭和初期から改良を重ねて現在の姿になり、和洋さまざまな料理に活用される加賀特産のキュウリです。

まとめ

キュウリは世界でも広く栽培されている野菜の一つ。さまざまな品種があり、それぞれに特徴と栽培の適性があります。昔のキュウリは苦味が強く、板ずりなどアク抜きが必要でしたが、現在は品種改良により苦味もアクも少ないものが多くなりました。近年、日本では、鮮やかな緑色で生食用として人気の白いぼキュウリが主流ですが、加熱料理に向く黒いぼキュウリや、ツルツルしたいぼなしキュウリも魅力的です。また、加賀太きゅうりや鵜渡川原きゅうりなど、地域に根付いた伝統的な品種も注目されています。お気に入りの品種を見つけて、ぜひキュウリの魅力を味わってみてください。

【監修】

|

■宮地 香子(みやじ・きょうこ) 横浜市在住。教育出版社勤務の後、野菜ソムリエプロに。アスリートフードマイスター2級、冷凍生活アドバイザー、受験フードマイスターの知識も生かして、子供からご高齢の方々まで広い世代に野菜の魅力を伝えます。 【保有資格】 野菜ソムリエプロ アスリートフードマイスター2級、冷凍生活アドバイザー、受験フードマイスター、メンタルフードマイスター2級 野菜の知識を深める資格の取得|日本野菜ソムリエ協会 野菜ソムリエカンパニー |

<参考文献・参考URL>

・「野菜と果物の品目ガイド 野菜ソムリエEDITION」

・文部科学省「食品成分データベース」

・alic「野菜ブック」キュウリ

・野菜情報サイト「野菜ナビ」キュウリ

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。