ラウンドアップのデマ、公式アカウントの登場で激減

農業の現場で幅広く使われている「ラウンドアップ」。元々はアメリカ生まれですが、現在は日本で生産販売されています。

「グリホサート」を主成分としており、国内では定番と言って良い除草剤である一方、米国では安全性の表記に関して訴訟が相次いだ背景もあって、一定の反対意見もあるこの製品。

SNS上では近年、反対意見を超えて、消費者の不安を煽るネタとして、事実とは異なる発信をしているインフルエンサーが散見されました。中には、「ラウンドアップはベトナム戦争時に兵器として使われた枯葉剤と同じだ!」という明確なデマも。

潮目が変わったのが2024年。ラウンドアップを販売している日産化学株式会社農業化学品事業部ラウンドアップ営業部が運営する公式アカウントが登場し、製品や有効成分「グリホサート」の安全性に関する情報発信の他、「ラウンドアップのデマに対して法的措置も検討する」という投稿がなされたことでした。

故意にデマ情報を流していたアカウントもさすがに危機感を抱いたようで、こぞってラウンドアップに関する投稿を削除。2024年春頃には、ラウンドアップに関するネガティブな言及が激減したのです。

既に同社の公式アカウントは、デマ情報を流していたアカウントに対して警告する通知書を出しているそうですが、今後の展開にも注目です。

毎年勃発する「JA叩き」

毎年何かしらの話題で勃発するJA批判。

今年度は年明け早々に「JAは農家の売上から過剰に中抜きしている!」という旨の手数料に関する批判が、一般消費者とみられるアカウントを中心に多く見受けられました。後述するコメや野菜の高騰や高止まりが、こうした意見が噴出した背景にあるのでしょう。

筆者自身もJAにナスを出荷しており、確かにナスの販売額から手数料を支払っています。しかし、JAの手数料が「割高で中抜きしすぎ」だとは考えていません。

手数料は販売価格から数%程度で、販売価格に応じて変動するのです。販売価格から決まった額をごっそり抜いているわけではありません。手数料の内訳を見ると、営業や販売の代行が主で、更には請求書のやり取りなどの雑務までを農家に代わって担ってくれています。輸送まで行ってくれるため、農家は栽培に専念することができ、大変ありがたい存在だと思っています。

部外者から「中抜き」という的外れな批判が出るほど、JAは知名度がある大組織ということですね。

「知性の低い農家」発言

某所県知事の発言が発端となり、多くの農業、畜産業従事者が怒りをあらわにしたフレーズです。正確には「知性が低い」という発言はしていないため、やや誇張ぎみではあるものの、そう受け取る人がいても仕方がない文脈だったと思いますね。

筆者自身も農家ですが、日々の仕事は単純作業が多いことは事実ですし、誤解を恐れずに言えば、頭を使ってなくてもできる業務が多いのも事実です。

しかし、知性が無ければ農業で利益は出せないことはもちろん、営農は続けられないと考えています。施設野菜農家の一日で言えば、肥料施肥だけとっても、EC(肥料濃度)チェックをして、日射量を考慮した上でどのくらい作物に肥料と水分を与えるかを決める農家も居ます。

収穫作業だけ見れば単調でも、実態はパートさんの割り振りや出荷時間までの段取りなど、長期的な農業経営の視点はもちろん、日々の農作業でも考えることは多いのです。こうしたことから少なくとも、現在まで生き残って着実に利益を出している農家は、知性の高い農家と言えるでしょう。

ニュースにもなって炎上した「ジャンボタニシ農法」

「ジャンボタニシを田んぼに撒いて雑草を食べてもらう」という趣旨の投稿が大炎上し、テレビなどで取り上げられたことも、今年度を代表するニュースの一つでしょう。

ジャンボタニシ(正式名称スクミリンゴガイ)は食欲旺盛で、確かに雑草も食べますし、一部地域ではジャンボタニシの習性を利用した農法があるのも事実なのですが……。

水田農家にとっては、非常に手ごわいやっかい者です。

そもそもジャンボタニシは南米原産の外来種の巻貝で、食用として海外から持ち込まれた個体が野生化してしまったのが現状。「悪魔の生物」ともよばれるジャンボタニシは主に下記のような特徴があり、外から持ち込もうものなら、その地域の田んぼは相当な被害を受けることは想像に難くありません。

- 繁殖力が非常に強い(年間産卵数は3000個ともいわれる)

- 植えたての幼い稲も食らい尽くしてしまう

- 一度その地域に定着してしまったら、駆除しきれない(35府県で生存確認)

物流2024年問題

トラック運転手の労働時間を制限する法案により、各業界に及ぼす影響が懸念される「物流2024年問題」。深刻な人手不足の要因の一つである、労働時間の慢性的な超過を法律で厳格に管理するための法律が、2024年4月に施行されました。

その結果、今まではドライバーの方の残業や気概で成り立ってきた農業の流通も、これまで通りにいかない場面も出てきました。

筆者が把握する限りの具体的な影響は以下の通りです。

- 1日で到着していた地点への輸送が2日掛かる

- ドライバーの方の待ち時間を減らすために集荷時間が早まる

- 送料が上がる など

とはいえ、送料や輸送日数増加の対策について、直販をしている農家数件に伺ったところ、「特別に大きく変えることはない。」という農家が多かったです。

まあ今後の物流業界にとっては大事なコストアップですし、農家がどうこうできる問題ではないですからね。

ただ大きな対策を講じる農家は少ないにしても、直販よりもJA出荷のような共同出荷の方が、相対的に輸送のコストパフォーマンスが上回るようになることは確実でしょう。

直販の割合が微妙に変わっていく農家もいるかもしれませんね。

農業法人の倒産件数は過去最多を更新!

東京商工リサーチの記事によると、2024年の農業法人の倒産件数が87件で、2020年のコロナ渦の倒産件数80件を上回る過去最多の件数となったそうです。倒産の内訳を見てみると、さまざまな要因が推測されます。

野菜などの「耕種農業」が58件、畜産農業は25件

野菜と畜産の農業法人に共通する要因は、飼料や肥料などの資材価格の高止まりが経営を圧迫したのだと推測されます。

農家の私としても、毎年ハウスの資材費や肥料価格は上がってる印象ですね。

相次ぐ、植物工場や食用コオロギ、キノコ類などの倒産

一見省スペースで効率的な生産が可能に思えますが、温度湿度などの環境を制御する燃料代に多くのコストが掛かっています。

キノコ農家の社長に話を聞くと、月に数百万円の電気代が掛かっているそうです!

しかし、作物の単価は上げづらい……。八方塞がり感はありますね。

また、後継者がいない法人や、元々厳しい状況だった法人などは「諦め」という形を取ったケースもありそうです。

農業の倒産のニュースは、大きな農業法人に限らず私のような小さな農家も、他人ごとではありません。

有事の際に政府の命令に背いた作物を作ったら罰金!?

食料供給困難事態対策法が2024年に成立して、2025年4月から施行されます。

「世界的な食料需給の変化と生産の不安定化により、食料供給が大幅に減少するリスクが高まる中、食料供給が減少して国民の生活や経済に影響が生じる事態を防止する」ために、平時の時から対策を練るという法律ですが、当初はSNS上で賛否両論が巻き起こりました。

農家とみられるアカウントからは「花農家に野菜を無理やり作らせるのか!」「農家に罰金20万円!?」「営農の自由が無くなる!」というコメントも。

しかし農水省によると、いずれのコメントも不正確であるとして、HP上で注意を呼び掛けています。

あくまで、有事の際にどのくらいの食糧生産が可能なのかを把握するための計画の届け出という意味であって、米やサツマイモの農機が無い農家に生産を命令するものではないようです。

しかし万が一、この法律が適応されるような有事の際は、食料の価値はが大きく跳ね上がることが予想されます。このため、カロリーのある作物に切り替えて栽培する農家は増えるのではと、私は考えています。

ただ、農家の筆者自身、メインで栽培しているナスやキャベツ以外の作物はさっぱり栽培方法が分かりません!正直なところ、どの農家も専門外の作物に関しては、ほとんど栽培知識は無いのではないでしょうか。

花農家がサツマイモを作れば食料は増えるというような、全ての農地がそのまま食料生産につながるなんて簡単なことではないです。有事が起きないことが一番ですが、農家としても平時から、頭の片隅には置いておきたいニュースですね。

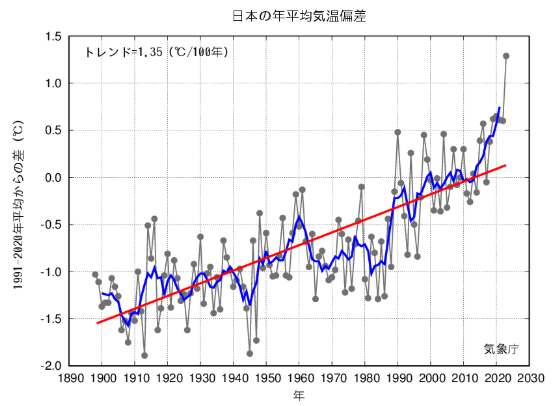

地球「沸騰」化による猛暑日の増加

近年は毎年のように話題に上がるテーマですが、やはり今年も暑かった!

気象庁は、2024年の日本の平均気温が平年に比べ1.48度高く「異常な高温だった」として、1898年の統計開始以降、観測史上最も暑い年になったと発表しました。

しかも 2024年は夏だけでなく、9月から11月の平均気温が過去最も高く、夏から秋に掛けて厳しい暑さが続きました。

夏がいつまで続くのかと錯覚するほどの暑さで、近年は作物の生育にも大きなダメージが見られましたね。ナスやトマトの代表的な害虫のコナジラミや、果樹のカメムシなどの害虫は爆増しましたし、後に紹介するキャベツや米の異常な値上がりも、こうした温暖化に起因すると言われています。

いち農家としては、2024年が特別に暑かったわけではなく、もうこの暑さがデフォルトになると考えて、栽培や作付作型を考えた方が良いでしょうね。

キャベツ1玉1000円!?

2024年度は、多くの野菜が高値で推移したシーズンでした。

特にキャベツは12月~1月に掛けては1玉500円以上の価格が続いて、一時1玉1000円で販売するスーパーもメディアに取り上げられていました。

しかし、これによりキャベツ農家は全員もうかったのかと言えば、そうではありません。

ちゃんと栽培できて過去最高の利益が出たという農家はほんの一握りで、例年通りに出荷できていない農家が多いようです。

私の地域のベテランキャベツ農家の人は、「10月は異常な暑さで、雨も降らなかったから、小玉で根っこも弱いんだ」と話していました。

夏~秋に掛けての高温の影響が、冬のキャベツの価格にまで影響しているのですね。

とはいえ価格の変動が激しいキャベツ、来作以降はどのような値動きになるのか、消費者の人も注目度が高い話題でしょう。

2024年度を象徴するニュース「令和の米騒動」

2024年度、最も話題になったのは、やはり「令和の米騒動」でしょう。

8月にスーパーから米袋が品薄になり、テレビで取り上げられるとSNSだけでなく、テレビにも取り上げられて、全国的なニュースになりました。

今回の米の品薄の要因については、大きく下記の流れが考えられます。

①夏の高温により、米の生育が悪化

②品質が下がり、1等米が減少する

③業者が業務用の確保に躍起になり、1等米を買い集める

④スーパーに米が品薄になる

⑤メディアがこぞって報道する

⑥不安に駆られた消費者が買い占めに走る

この米騒動以降、米の販売価格は上がりました。

スーパーでは、5キロで3000円台が多かった米の価格が、今では4500円~5000円ほどの価格をよく見かけますね。

消費者の方から見れば、米の価格は高すぎると思われるかもしれませんが…農家から言わせてもらうと、今までの米の価格が安すぎたんです!

2024年度の米の取引価格を確認した米農家の人は、「今まで利益が少なかったけど、ようやく息を吹き返した」と話していました。

厳しいことを言わせてもらうと、米にしても前述のキャベツにしても、今までのような価格では買えないと思っておいた方が良いでしょう。

ネガティブな話題が多かった、2024年度の農業界。

2025年度は、少しでも明るい農業ニュースが増えてほしいですね。