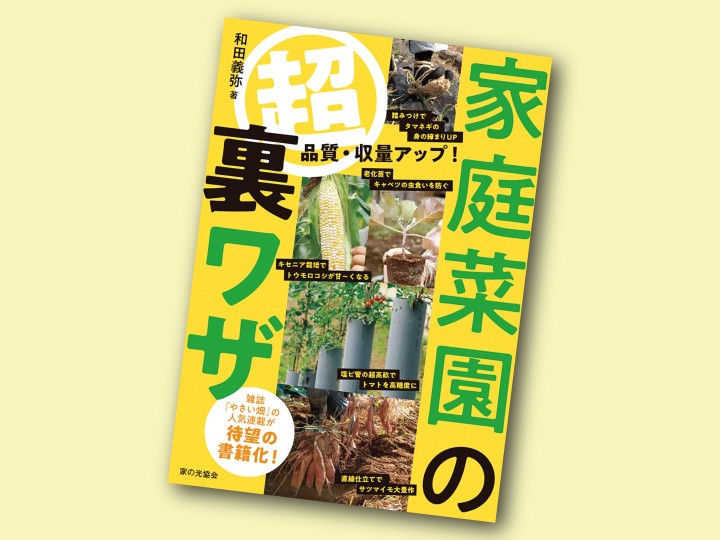

人気連載が書籍化

「磁石で野菜の生育が良くなるっていう話があるんだけど試してみない?」

雑誌「やさい畑」で2016年に始まり、現在も連載中の「めざせ大発見 畑の探求者」は当時の編集長のそんな一言から始まったそうです。投げ掛けられたのは、フリーライターの和田義弥さん。和田さんは約50アールの田畑で自給用の米や野菜を栽培しています。

「磁石」とは言わずとも、野菜作りをするときに「一般的に浸透しているような、科学的根拠や先人たちの経験に基づいた栽培法ではなくとも、結果を出せる方法はあるのでは」と考えたことのある人は居るのではないでしょうか。「けれども、いざ自分で試すにはコストも掛かるし、リスクも高そう……」。

この連載は和田さんが、自身の田畑を“実験場”にしながら一つ一つを実践。その内容から20種の栽培法を抜粋したのが、書籍『家庭菜園の超裏ワザ』です。

果菜類・葉菜類・根菜類の20種の栽培法を紹介

本書は、果菜類・葉菜類・根菜類の3章構成をとり、計20種類のユニークな栽培法が紹介されています。それぞれ、実験背景・実験方法・栽培経過・実験結果・考察の順でまとめられ、数値なども詳しく掲載されています。

「ナスの水苔植え」では家庭菜園ながら農家並みの1株100個とりを実現させたり、家庭菜園では難しいとされる自然薯を「竹筒」を使うことで可能としたり。写真も豊富に掲載しながら、どのように試せば良いのかが丁寧に説明されます。

もちろん環境が違えば、生育は異なるため、和田さんもこの点は前置きしています。ただその実験の方法と結果が具体的に書かれているため、読者が試す際のヒントになるというのが本書の特長です。

また雑誌の連載に、読者から届いた「コンクリートブロックの穴でのゴボウ栽培」を試した様子など、その実験自体にストーリー性があるものもあり、読み物としても楽しめるでしょう。

作物の生態や原産地の環境もヒントに

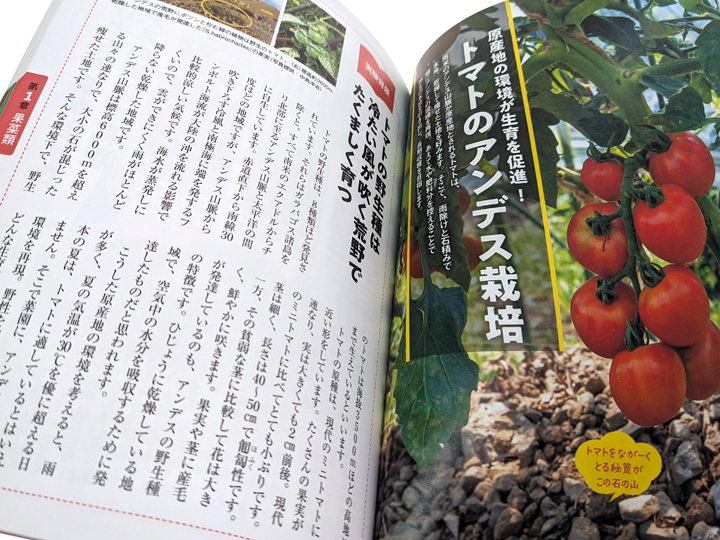

本書に紹介する栽培法を「ちょっと過激でユニーク」と著者の和田さんは述べますが、一方で作物の生態や原産地の環境からヒントを得た栽培法は理にかなっているとも言えます。

例えば「トマトのアンデス栽培」。南米のアンデス高原が原産地とされるトマト 。そこで、原産地の乾燥した環境をできるだけ再現することで、収量や品質を上げられるのではという仮定を持ち実験。結果的に、和田さんのやり方によってトマトは12月下旬まで収穫できたそうです。

試行錯誤も野菜作りの面白さ

本書の基となった連載を「今ではわたしのライフワークになっています」と述べる和田さん。ちなみに「磁石」を使った栽培法は実験継続中だそうです。

野菜作りにたった一つの正解はありません。固定観念にとらわれずに試行錯誤を繰り返し、探求し続けるためのヒントを、本書から探してみてはいかがでしょうか。