だいだいとは?

だいだいの特徴

だいだい(橙)は、ミカン科の常緑樹で、日本では古くから親しまれてきた柑橘です。果実は鮮やかなオレンジ色で、未熟なうちは緑色をしています。酸味が強いので、生食するよりも果汁を調味料や飲み物に使うことが一般的です。特にポン酢やマーマレード、果実酒などに活用され、独特の爽やかな風味が料理のアクセントになります。

だいだいの旬の時期

だいだいの旬は10月から12月頃で、特に12月が収穫の最盛期です。東京都中央卸売市場のデータによると、年間の取扱量の約74%が12月に集中しています。主な産地は和歌山県、静岡県、鹿児島県で、和歌山県が最も多く、全体の約37%を占めています。

名前の由来

だいだいは、もともと中国から渡来したとされ、日本では古くから縁起物として大切にされてきました。その最大の理由は、「だいだい」という名前にあります。熟してもすぐに落果せず、翌年まで木に残る性質があるため、「家が代々(だいだい)続く」という願いを込め、お正月のしめ飾りや鏡餅の上の飾りに使われるようになりました。

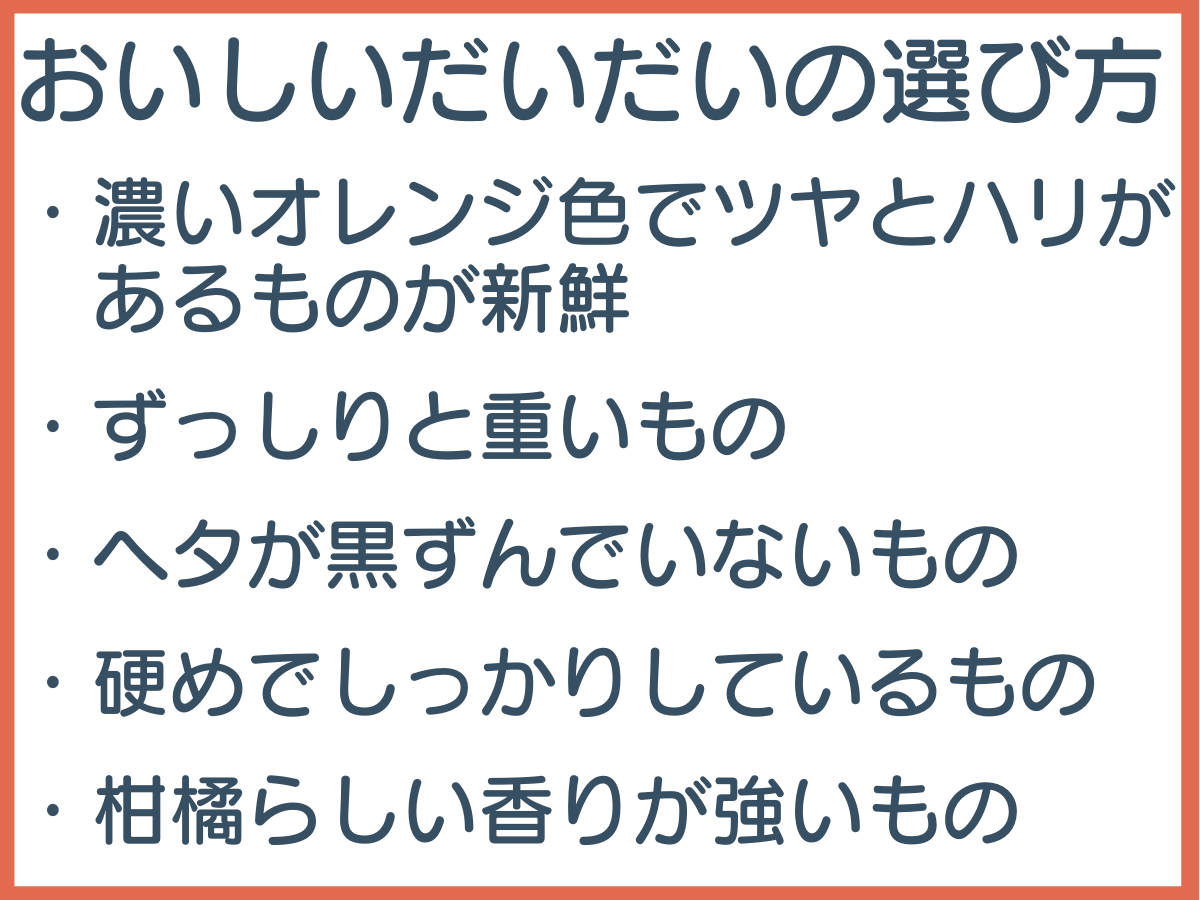

おいしいだいだいの選び方

おいしいだいだいを選ぶには、果皮の色やツヤ、重さをチェックするのがポイントです。果皮が鮮やかな濃いオレンジ色で、ツヤとハリがあるものが新鮮で香りも豊かです。持ったときにしっかりと重みを感じるものは果汁がたっぷり含まれている証拠なのでおすすめです。

逆に、ヘタが黒ずんでいたり、皮がしなびているものは鮮度が落ちている可能性があります。また、皮がふかふかしているものは果肉がスカスカになっていることがあるため避けましょう。冬が旬の果実なので、購入後は冷暗所で保存し、新鮮なうちに楽しむのがベストです。

だいだいの栽培方法

栽培に適した環境を整える

だいだいを健康に育てるためには、適切な環境を整えることが重要です。特に、日当たりや土壌の状態が生育に大きく影響を与えるため、最適な環境を理解して管理を行いましょう。

日当たりと気温

だいだいは日光を好む植物であり、一日6時間以上の日照がある場所での栽培が理想的です。半日陰でも育ちますが、日照不足は花や果実の成長に影響を与えるため、なるべく日当たりの良い場所を選びましょう。気温の面では、0℃程度の寒さには耐えますが、長期間低温が続くと成長が鈍化し、果実の品質が低下する可能性があります。逆に、夏の強い直射日光が長時間当たると葉焼けを起こすこともあるため、特に鉢植えの場合は、真夏の午後の強い日差しを避ける工夫が必要です。

土壌の選び方

水はけがよく、有機質を豊富に含んだ土壌が適しています。pH6.0〜7.5の弱酸性から中性の土壌が理想的で、排水性を確保するために腐葉土やパーライトを混ぜると良いでしょう。庭植えの場合は、植え付け前に土を深く耕し、堆肥を混ぜ込んでおくことで根の成長を促進できます。鉢植えの場合は、市販の柑橘類用の培養土を利用するのが簡単です。

植え付けを行う

だいだいの植え付けは、適切な時期と方法を選ぶことで、その後の成長が大きく左右されます。地植えにするか鉢植えにするかによっても管理方法が異なるため、栽培環境に合わせた最適な植え付け方法を理解することが重要です。

最適な植え付け時期

だいだいの植え付けは、春(3月〜4月)または秋(9月〜10月)が適しています。春に植え付けると根が活着しやすくなります。寒冷地では春の植え付けが推奨されます。秋植えは比較的温暖な地域に向いており、冬に向けて根が落ち着くことで、翌春からの成長がスムーズになります。寒冷地で秋植えを行う場合は、防寒対策が必須となります。

植え付けの手順

1. 植え穴を掘る

地植えの場合は、深さ50cm、幅50cm程度の穴を掘ります。鉢植えの場合、鉢は直径30〜40cm以上のものを選び、鉢の1/3程度の深さに土を入れておきます。

2. 土壌を整える

植え付ける前に、腐葉土や堆肥を混ぜて土壌を改良します。水はけが悪い場合は、パーライトや軽石を混ぜると改善できます。鉢植えなどで培養土を使う場合はこの作業は不要です。

3. 苗を植える

根鉢を崩さないように注意しながら苗を植えます。地植えの場合は、根が広がるように少し根をほぐすこともありますが、鉢植えでは崩さずにそのまま植え付けるのが一般的です。

4. 土をかぶせて押さえる

苗の根元に土をかぶせ、軽く押さえて固定します。空気が入らないようにしっかりと土を密着させましょう。

5. たっぷりと水を与える

植え付け後は、しっかりと水を与えます。地植えの場合は根がしっかりと張るまで、最初の1週間は乾燥させないように注意しましょう。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにします。

6. 支柱を立てる(地植えの場合)

若木は風で倒れやすいため、支柱を立てて固定すると安定します。特に風の強い地域では、苗が揺れすぎると根が傷む原因になるため、しっかりと支えてあげましょう。

水やりの管理

だいだいの成長には適切な水やりが欠かせません。水が足りないと葉がしおれたり果実の成長が妨げられたりしますが、逆に過剰な水やりは根腐れを引き起こす原因になります。環境や季節に応じた水管理を行うことが、健康なだいだいの育成につながります。

地植えの場合:基本的に雨水で十分なことが多いですが、特に乾燥が続く時期には追加で水を与える必要があります。

鉢植えの場合:土が乾きやすいため、地植えよりも頻繁な水やりが必要です。特に夏場は毎日、冬場は土の乾燥具合を見ながら1〜2週間に1回程度水を与えるのが理想です。

肥料の与え方

だいだいの成長と実の品質を向上させるためには、適切なタイミングで肥料を与えることが重要です。肥料の過不足は、樹勢の弱まりや果実の質の低下につながるため、バランスの取れた施肥計画を立てることが求められます。

地植えの場合:根が広く張るため、幹の近くではなく、根の先端部分(樹冠の外側のライン)に肥料を撒くのがポイントです。肥料を施した後は、軽く土に混ぜ込むようにし、水を与えて養分を吸収しやすくします。

施肥のタイミングは、3月に有機質肥料または速効性化成肥料を元肥として与え、6月と11月に速効性化成肥料を追肥します。

鉢植えの場合:根のスペースが限られているため、肥料の量を調整しながら与える必要があります。過剰な施肥は根を傷める原因になるため、緩効性肥料を少量ずつ使用すると効果的です。

施肥のタイミングは、3月、6月、9月に有機質肥料または緩効性化成肥料を少量ずつ与えると、根が傷みにくく生育が安定しやすくなります。

剪定のタイミング

剪定は冬の休眠期(2月〜4月)に行うのが最適です。この時期に剪定をすることで、春の新芽の成長を促し、樹勢を維持することができます。特に、寒冷地では冬の厳しい寒さが過ぎた頃に剪定を行うことで、霜の被害を避けることができます。

また、収穫後にも軽い剪定を行い、余分な枝を取り除くことで翌年の成長を助けることができます。ただし、剪定を行いすぎると翌年の花つきや果実の収量に影響を与えることがあるため、バランスを考えて行うことが大切です。

冬越しの管理

だいだいは耐寒性があるものの、特に若木や鉢植えは冬の冷え込みに注意が必要です。地植えでは根元を不織布や寒冷紗で覆うと防寒効果が高まります。鉢植えは室内や軒下に移動し、夜間は防寒布で覆うと安心です。冬場は成長が鈍るため、水やりを控えめにし、土の乾燥を確認してから与えましょう。適切な防寒対策を行い、健康な状態で春を迎えることが大切です。

収穫時期と方法

だいだいの収穫時期は10月頃からですが、木に長く残る性質があり、春には再び緑色に戻ります。果皮が緑色になっても食べることはできますが、酸味や苦味が強くなる場合があります。果実が橙色になり、皮に張りがあり、香りが強くなったら収穫適期です。収穫は、果実を傷つけないように剪定ばさみを使い、ヘタから1cmほど枝を残して切り取ります。収穫後は風通しの良い冷暗所で保存し、長期保存する場合は冷蔵・冷凍保存が適しています。

だいだいを使った自家製ポン酢の作り方

| 材料 | ・だいだい ・濃口醤油 ・昆布 ・かつお削り節 |

|---|---|

| 調理目安時間 | 10分 |

だいだいを使った自家製ポン酢は、爽やかな酸味とほろ苦さが魅力です。苦味が強い皮の部分は薄くむき取った後、果汁をしっかり搾りましょう。しょうゆにだいだい果汁、昆布、かつお節を合わせ、冷蔵庫で数日寝かせると、旨味と香りがなじんだポン酢に仕上がります。長めに寝かせるほど味がまろやかになり、旨味も深まります。鍋料理や酢の物、和え物など幅広く活用でき、清潔な容器で冷蔵すれば数カ月保存できるので重宝します。

>>白ごはん.comの「手作りポン酢のレシピ/作り方」より引用 | 詳しい作り方は公式サイトをチェック!

まとめ

だいだいは、日本の伝統文化に根付き、ポン酢やマーマレードなどの調味料としても重宝される柑橘です。特に、熟しても木から落ちない性質から「代々続く」という縁起の良い果実として親しまれてきました。だいだいの栽培や活用に興味を持った人は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。