労働条件改善プロジェクトで人材育成の基盤整備

トップリバーアカデミーは、有限会社トップリバーが25年にわたり培ってきた生産技術と人材育成のノウハウ共有のために設立された組織です。

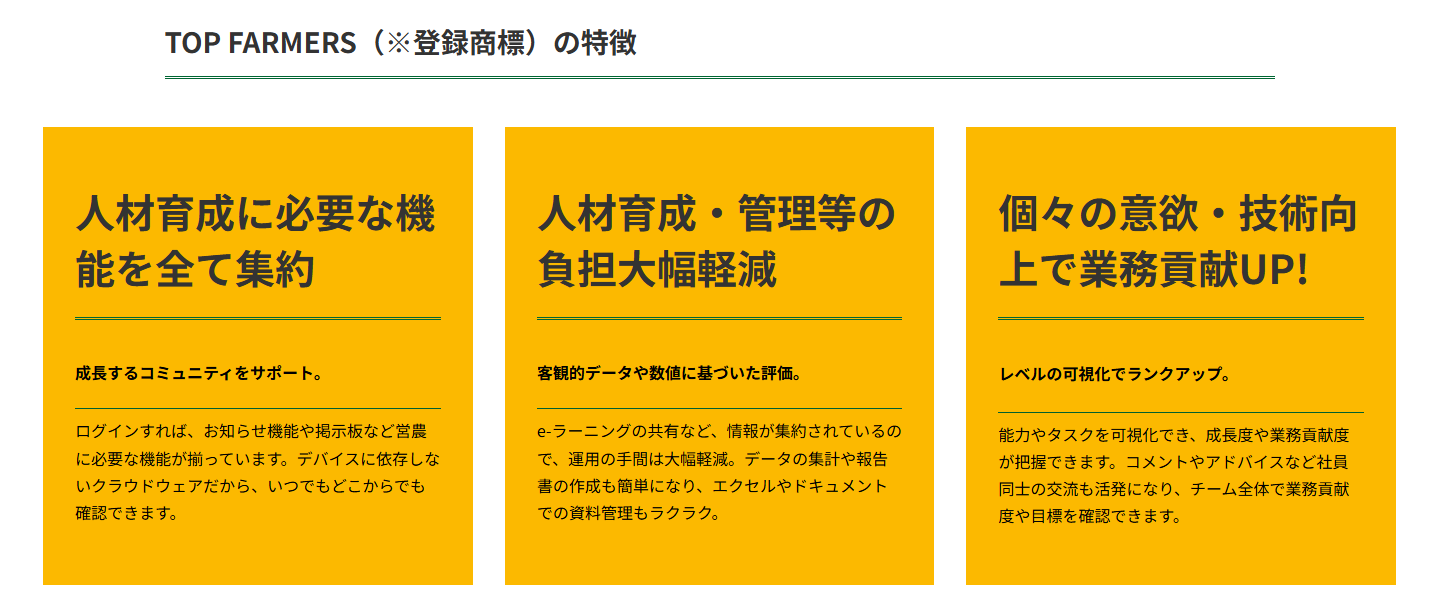

親会社のトップリバーは、長野県佐久・御代田地域でレタス・キャベツなどの露地野菜の生産を通じ、農業人材の雇用就農から独立までを支援。その卒業生が県内外でさまざまな作目の農業経営者として活躍しています。この人材育成の取り組みを拡大するため農業経営者向けプラットフォーム「TOP FARMERS」を提供。トップリバーアカデミーがその開発・運用を担い、次世代の農業リーダー育成に貢献しています。

トップリバーアカデミー経営者支援および各種事業のプロジェクトマネージャーを務める佐藤輝さん(トップリバー業務推進課人事部兼任)は、「農業経営を支える人材を育成するには、採用する時点で働きやすい環境を整備しておくことが不可欠。ただでさえ一次産業に人を呼び込むのはハードルが高く、経営体側が労務上の課題を明確にしないまま人材を募集すると返って人離れを招く恐れがあります」と話します。

こうした背景のもと、農業経営体の労働条件を改善する本事業が公募されると、佐藤さんは「TOP FARMERS」を活用する経営体に対し、就業規則や従業員雇用の課題をヒアリングしました。その結果、「就業規則を見直したい」という声が多く寄せられたことから、トップリバー卒業生を含む全国の9つの経営体を対象に、就労条件を整備して就業規則の作成・改訂を支援するプロジェクトを立ち上げました。

各自の課題を明確化、社労士と個別オンライン相談

事前のヒアリングでは、「規模を拡大したいが、現行の就業規則では不安がある」「就業規則を定めることで自身の働き方が制約されるのではないか」などの経営者の懸念が浮き彫りになりました。事務局は経営体ごとの課題を明確にしたうえで、社会保険労務士(社労士)の視点から、雇用にあたって必要な規定の整備、誤った認識の是正、最新の就労規定の把握を促し、情報の整理に努める必要がありました。

そこで、グループチャットを活用し、各経営者が社労士と1対1のオンライン相談する仕組みを構築。研修の日程や事業のスケジュールを共有し、共通の課題について社労士が説明した後、各経営体が個別にアポイントを取り、1時間程度のオンライン相談を実施する方法を取りました。相談の回数制限は設けず、必要に応じて柔軟に対応。アポの動きがない経営体には社労士からチャットで直接呼びかけることもありました。

アドバイザーを務めたのは、農業分野に特化した社会保険労務士の橋本將詞氏(京都市)です。各経営体の農業経営の実態を踏まえたうえで、個別の課題に粘り強く対応しました。本格的に面談が進んだのは、葉物野菜の農繁期が落ち着く8月から翌年2月にかけて。多い経営体では延べ8~10回、少ない経営体でも3~4回の面談が行われました。

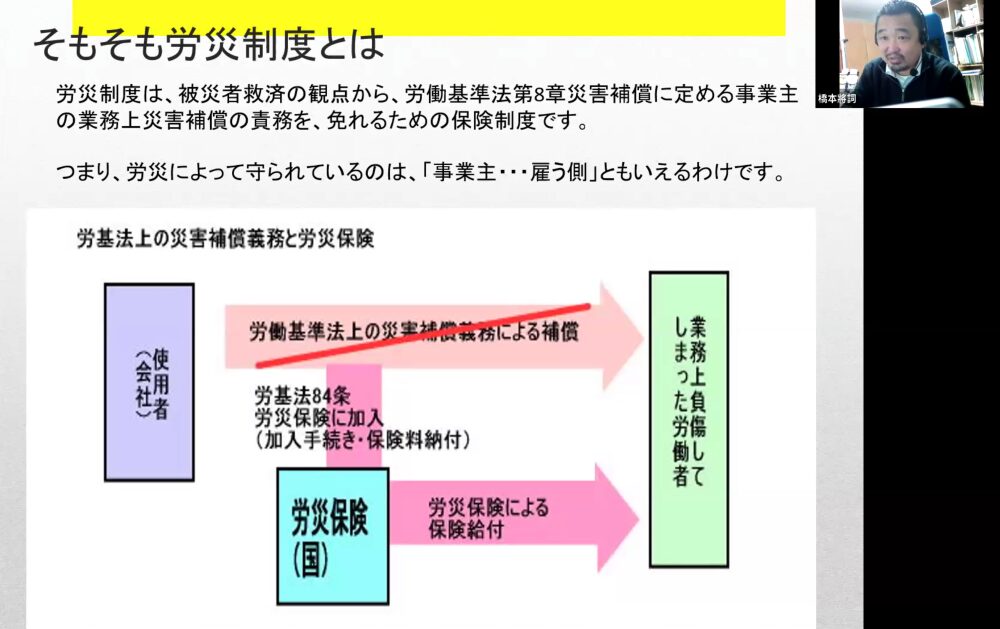

また、期間中に全体向けのオンライン研修会を3回実施。8月に「労務管理の基礎知識」、翌年1月には「労働安全研修」を橋本氏が講義し、そして2月には税理士による「財務研修」を行いました。日程上、参加が難しい経営体には後日動画を配布してもれなく視聴してもらいました。

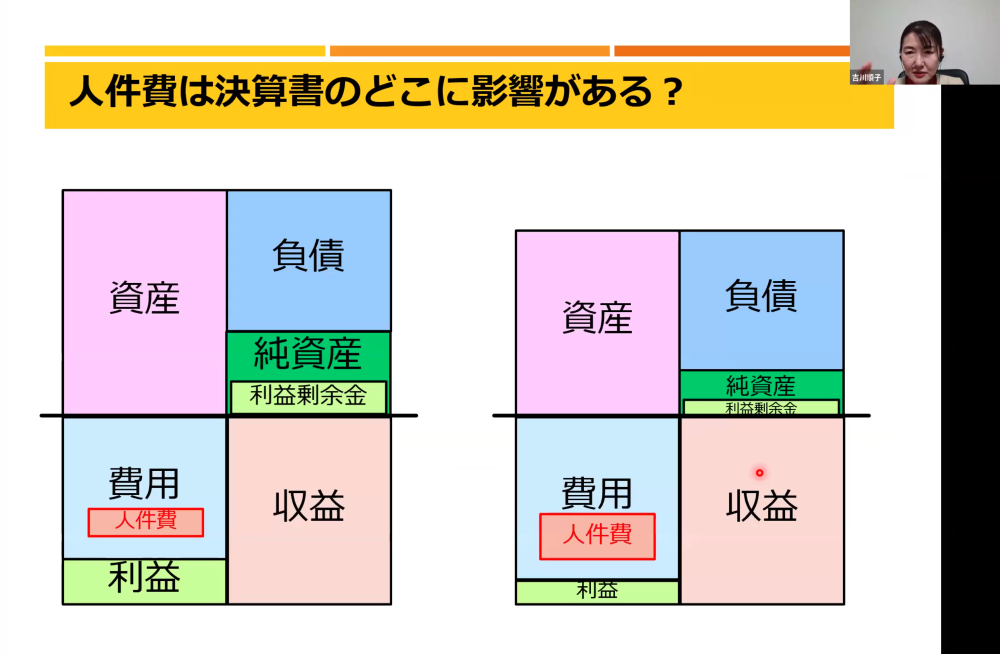

特に大きな反響を呼んだのは「労働安全研修」でした。運営を担当する馬場理菜子さんは、「実は建築現場よりも農業現場のほうが事故件数が多いという話があり、受講者アンケートでも再認識するコメントが多く寄せられました」と話します。また、佐藤さんは「税理士の先生から人件費は給与として支払う額の何倍ものコストがかかるという説明があり、経営形態を問わず役立つ内容でした」と振り返ります。

農業経営者の時間的負担の軽減を目指した事業推進

今回の事業では、参加した全9経営体が就業規則の作成・改訂を完了。これによって採用活動への意欲が高まり、事業の予算を再編して2つの経営体が採用ホームページを制作。3つの経営体が実際に採用活動を進めるなど、当初の予定よりも早いスピードで人材確保の取り組みが進みました。

地域を超えた事業を推進したポイントは、デジタル化による負担軽減です。対面で会わなくてもいい場面ではオンラインビデオ会議でミーティングを極力コンパクトにし、セミナー動画をアーカイブして後から視聴できる環境を整えるなど基本を徹底した上で、閑散期にやり取りを行うことが重要でした。

「経営者が事業に専念できる環境があれば、こうした配慮すら不要なはず。最終的にその状態を目指して今回の取り組みを進めました」と佐藤さん。「規模拡大を目指す経営者とのコミュニケーションを通じて、人を雇用するための環境を整え、採用活動へと駒を進める流れが生まれました。このステップを踏めたことは大きな成果だと考えています」と言葉を続けます。

一方、運営の視点から馬場さんは、「労務改善の重要性は理解していても繁忙期を理由に後回しにする経営体もあり、取り組みの姿勢には差がありました。今後はスケジュールの組み方や研修の進め方にさらなる工夫が必要だと感じています」と、農業経営者支援のさらなる強化を目指します。

GAPの観点を取り入れ、経営基盤を固める人材育成へ

親会社であるトップリバーは、青果卸業を前身とし、現在も自社農場や県内の契約農家、卒業生から青果物を仕入れ販売しています。こうした取引の中で、求められ始めているのが生産工程管理の GAP(Good Agricultural Practices)認証 です。

「特に海外輸出を視野に入れた場合、グローバルGAP認証の労働環境・労働者の権利保護の項目や、農場での労働者の労働環境を評価するGRASPの基準には、今回の事業で整理した内容と重なる部分が多いと感じました」と佐藤さん。

前職で年間200人の採用と育成を手がけてきた経験から、「農業への就職を他産業と比べても魅力的にするためにも、GAP認証とリンクさせた労務改善にも取り組み、働き方改革を入口にして、中長期的な視点で経営の拡大や持続可能性に取り組む経営体を増やしていくことを目指したい」と展望を語ります。

株式会社うるう農園 提供

【取材協力】

有限会社トップリバー

農業経営者向けプラットフォーム「TOP FARMERS」

【労働力確保体制強化事業に関するお問い合わせ】

株式会社マイファーム

農業労働力確保支援事務局

MAIL:roudouryoku@myfarm.co.jp

TEL:050-3333-9769