担い手となる従業員の意欲に就労条件改善で応える

JA山形中央会に2015(平成27)年に設置された地域・担い手サポートセンターは、農家の経営や労働力確保等を支援する機関。地域営農法人への支援を強化するため、翌2016(平成28)年に山形県地域営農法人協議会を設立しました。現在190会員法人が加盟し、その多くが米を主体とする経営体です。

法人協議会では、経営者への情報提供や研修会などの活動を通じて、地域農業の発展を目指していますが、多くの地域営農法人で、子世代が他産業に就職するなどの理由で世代交代が進まないことが課題です。法人協議会では、地域営農法人が外部から人材を確保・育成するためには、就労条件改善の必要性があると感じていました。

2023年、法人協議会は東北大学の角田毅教授と共同で「農業法人における従業員のワーク・エンゲージメントと人的資源管理の関係」の調査研究を実施。30会員法人とその従業員へのヒアリング調査の結果を全体の研修会で共有したことが契機となり、本事業による就労条件改善の取り組みに発展しました。

事務局担当者は、「調査研究を通じて従業員の多くが組織の目標に対して、自分の仕事への責任と貢献意識を持つことがわかりました。一方で法人側は、それに応える受け入れ体制や人材育成が十分ではないと感じているため、その整備を後押ししたい」と参画の動機を振り返ります。

各会員法人の状態に応じて、3ステップの個別相談

法人協議会では年に1回程度、社会保険労務士(以下、社労士)による就労条件改善の講習会を実施してきましたが、個別相談は初の試み。会員法人に本事業を案内すると、6法人が参画を表明しました。いずれも農林大学校の就職相談会に参加するなど、積極的に人材確保に取り組んでいる法人です。

事務局は6会員法人の経営者に就労条件の各種規定の整備状況を調査。同時に従業員へのヒアリングを実施し、就労条件に対する満足度を確認しました。その結果、参加会員法人の課題は大きく3つのカテゴリーに分類し、課題ごとに社労士による支援体制を構築しました。

第一のカテゴリーは、すでに複数の従業員を雇用し、さらに人員増を予定している3会員法人です。これらの法人では、給与体系や退職手当制度を整備し、対外的に明確な勤務体系を確立する必要がありました。法人協議会の研修講師も務める鈴木大輔社労士が担当し、新規に就業規則の作成を進めました。

第二のカテゴリーは、最近1~2人を雇用して体制強化を目指す2会員法人です。これらの法人では、労務管理の基盤をより強固なものとする必要があり、佐藤冨藏社労士が担当し、適正な就労条件の整備を推進しました。

第三のカテゴリーは、世代交代が完了して事業規模の拡大を見据えた1会員法人です。2、3年後のさらなる雇用増加を想定した体制整備が求められ、同会員法人とすでに関わりのある菊地仁志社労士が対応しました。

社労士との個別相談は、全3回のプロセスで実施されました。1回目は社労士による現状把握、2回目は各課題を解決する就業規則のたたき台の検討、そして3回目は就業規則の説明とアドバイスというステップを踏みました。各社労士が会員法人に出向いて具体的な課題に対して助言などの支援を行った結果、3会員法人が新規に就業規則を作成し、残る3会員法人が既存の就業規則を改良するという成果を上げました。

気づきとノウハウ、190会員法人の支援に横展開

事務局担当者は、6つの会員法人に対して各3回、計18回の現地での個別相談すべてに同席。「取組法人が就労条件改善について理解するまで、きめ細やかなサポートができた」と実感を述べます。

鈴木氏の支援で就業規則を新規作成した会員法人では、「従業員への給与支払いに加えて社会保険料の負担が発生することを改めて認識し、収益性向上を考慮しながら人材雇用の方針を検討する必要がある」という重要な気づきを得ました。

慢性的な人手不足の状況下で、職業として農業を選んでもらうためには、人事評価の明確な基準を示して受け入れ体制を整えることが不可欠であると再確認。「中長期的に人材を確保するための仕組みを作りたい」と要望した会員法人には、キャリアに応じた給与体系を提案し、法人の事業展開ビジョンに沿った人事戦略の整備をサポートしたことに感謝の声が寄せられました。

「今後は社労士の先生方に代わり、我々が190会員法人へのアドバイスを積極的に行っていきたい」と担当者は意欲を表します。事務局として横展開で労務改善を支援できる知見を獲得できたことも本事業の大きな成果となりました。

魅力的な就労条件、農業目指す学生にアピール

本事業の一環として、12月に仙台市の地域営農法人2か所を訪問する先進事例勉強会を実施。訪問先の仙台イーストカントリーからは、水稲と大豆・稲わら収穫を組み合せた作付体系とともに、6次産業化も含めた周年雇用体系への対応について大いに学びました。

また、郷南部実践組合では、構成メンバー7人全員が後継者不在という課題を抱え、平成27(2015)年に農事組合法人を設立し、外部雇用を前提とした経営を展開。参加者たちは人材受け入れと育成方法について熱心に学びました。

担当者は、「今までは、ハローワークと農林大学校を中心に人材確保に取り組んできましたが、今回の視察を通じて、農業求人サイトも有効な手段だと気づきました」と感想を述べ、「当初から経営を担う人材として期待を込めて雇用することで、従業員が応えてくれる素晴らしい取り組み。私たちももっと努力しなければ」と決意を新たにしました。

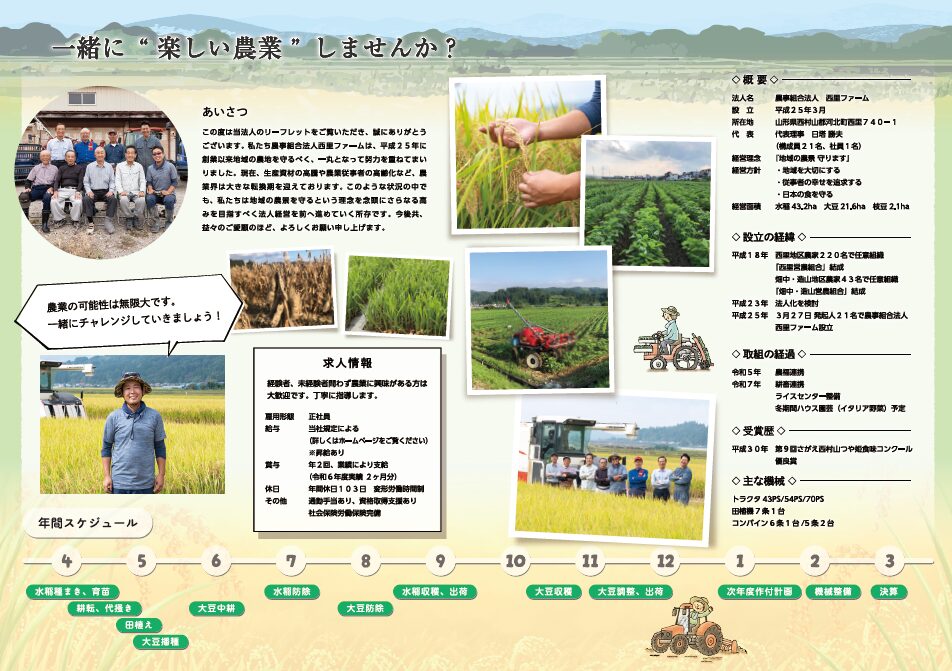

6会員法人の雇用受け入れ体制が整い、各社のパンフレットも作成。そのうち1会員法人はホームページも制作しました。担当者は「すでに令和8年(2026年)卒の学生の採用活動は始まっています」と求人活動に意欲を見せます。農林大学校の学内就職説明会でブースを構え、求人票に待遇を掲載し、学生の実習受け入れ先としてもアプローチしていきます。

山形県に全国で2校目となる東北農林専門職大学(4年制)が2024年に開学し、2027年には農林大学校(2年制)と合わせて80人が卒業する見込み。この機会を逃さず、より多くの会員法人で就労条件の整備を推進し、地域営農法人の発展を支援していく構えです。

【取材協力】

山形県地域営農法人協議会

【労働力確保体制強化事業に関するお問い合わせ】

株式会社マイファーム

農業労働力確保支援事務局

MAIL:roudouryoku@myfarm.co.jp

TEL:050-3333-9769