新技術に恐れることなく挑戦する異端の米生産者

茨城県水戸市の照沼農園は、2004年の創業。自社所有17haと委託5haでの米生産をメインとしつつ、水稲種子の受託生産を行っている。2020年からは農福連携を活用し、26aのハウスでベビーリーフ・リーフレタスなどの水耕栽培とアスパラガス栽培も手掛けるなど、少々特殊な経営を行っている。それを主導しているのは、代表取締役の照沼洋平(てるぬま・ようへい)さんだ。

「弊社の正社員は3名でパートが3名。農福連携の作業委託で水戸市内の3つの福祉事業所から15名に来てもらっています。農福連携のスタッフには、主に野菜の水耕栽培をお願いしています」

照沼農園は農福連携でも知られた存在だ。地元IT企業と連携してアプリを開発・導入して、障がいのある作業者がハウス内での作業がしやすい職場を実現。「ノウフク・アワード2022」では、取り組みを開始して5年以内の団体などに贈られる「フレッシュ賞」を受賞している。

「米・野菜共に全量直販しています。市内の飲食店や病院、スーパーの他、社会福祉施設等への販売にも力を入れています。お米は日本人の主食ですから、誰にでも、お腹いっぱい食べてもらいたい。そこで中米を『食卓応援米』と名付けて極力安価にして、社会福祉施設に販売しているのです。そのためにも、お米を安価に生産する、人手や資材費を抑えて効率的に生産できる技術を模索しているのです」

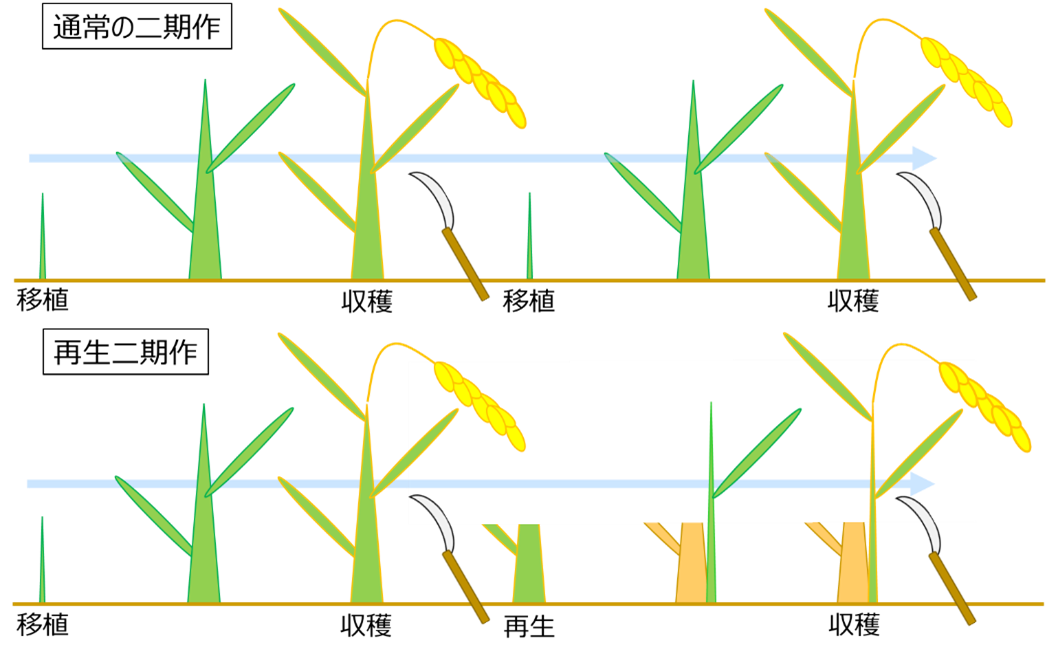

ドローン直播と再生二期作に挑戦!

そこで照沼さんが2023年から取り組んだのが、ドローン直播だ。水稲の直播栽培とは、育苗・田植をせず、水稲種子を水田に播種する栽培方法のこと。乾田直播や湛水直播は普及しつつあるが、照沼さんが選んだのは、よりトータルコストを抑えることができるドローン直播。ただしドローン直播は技術が確立されたとは言えないため、手探りでの試行である。

「弊社は水稲種子生産を受託しており、そのつながりから、兵庫県のドローン販売代理店と知り合うことができました。この会社は現地の農事組合法人と共にドローン直播に取り組んでいたことから、私も同社の指導を仰ぎつつ、2.5haの水田で挑戦することにしました」

1年目は試験的な挑戦と位置付けた。品種の見極めを目指して「美山錦」、「山田錦」といった酒米の他、多収品種の「とうごう3号」、「とうごう4号」、「にじのきらめき」などの9品種に鉄コーティングを施してドローン直播した。

ドローン機体と播種機は購入せず、作業は外部に委託した。播種機は肥料散布機を使用できるが、圃場の性質に合わせてキャリブレーションが必須。ここでノウハウが必要となるからだ。前出の販売代理店に播種を委託した初年度は、年は1反当たり4kgを播種した。

コーティング技術が確立できていないことから、鳥害による減収も見られた初年度だったが、播種を実施したドローンパイロットの技量が高かったこともあり、反収660kgの品種も見られるなど、上々の立ち上がりとなった。

ところが、2.5haでドローン直播に挑戦した2年目の2024年、反収は570kgと大きく減収してしまう。その原因について照沼さんは、主に播種技術によるものと分析した。

「ドローン直播の委託先を、地元のドローンパイロットに変えました。今後もドローン直播を続けるとすれば、毎年兵庫からパイロットに来てもらうわけにはいきませんから。ところが、これがまずかった。地元のドローンパイロットは均一に播種できていなかったため、苗立ちがバラつき、その結果減収したのです」。照沼さんは苦笑いを浮かべながらこう振り返る。

一方で、2年掛かりでドローン直播に挑戦したことで多くの知見が得られた、とも言う。一般的に直播栽培では水田の均平が重視されるが、同社の圃場では問題が発生しないことが分かった。1年目の後に新たな課題として挙げていたコーティング技術についても、光明を見出しているという。

「2年目に鉄黒コート(※)に変更したところ、良い結果が得られました。1年目の鉄コーティングでは出芽するまでに時間が掛かることで鳥害を引き起こしたり、種籾が死んでしまい発芽しなかった種子がありました。それが減収の要因だったのです。鉄黒コートでは、コーティング後に発熱しないため、種籾が全て生きていました。そのため、コーティングが原因となる発芽のバラつきが発生しませんでした。朝にドローン直播をしたら、翌朝には芽が出ているほど発芽率が高かった。これは鳥害を防ぐという面でも効果的でした」

※鉄黒コートとは、神奈川県横浜市の商社、株式会社華玉が開発した、酸化鉄を原料とする資材のこと

照沼さんはドローン直播に挑戦した2年間を以下のように振り返った。

「ドローン直播では育苗・田植が不要である、という点は大きなメリットです。品種は『とうごう』が良いこと、コーティングは『鉄黒コート』が良いことも分かりました。水管理の方法も一通り体験できました。一方で、ドローンパイロットの技量を高いレベルで統一する、という基本的な部分を実現するのが難しいことが明らかになりました」

ただ、満を持して迎えた2025年産米では、照沼さんはドローン直播の面積を1haほどに縮小することにした。再生二期作に挑戦することに決めたのだ。

再生二期作で省人化・低コストで高収量を目指す

実は2024年、照沼さんはドローン直播だけでなく、再生二期作にも1.7haの水田で挑戦していた。その決断を後押ししたのは、社会的な要請だった。

「米価が急騰したことで、社会福祉施設の食費が苦しくなっているのです。そこで極多収を実現する技術として発表されたばかりの再生二期作に挑戦することにしたのです」

照沼さんはかねてより、茨城県で二期作はできないか、と思案していた。そのタイミングで2023年秋、農研機構が画期的多収生産として再生二期作を発表したのだ。

「ドローン直播は省力化に結び付きますが、再生二期作は上手くやれば多収にもなる。少ない人員で、より安価にお米を提供できる技術です。二期作するため、早めに田植するので自然と一回目の収穫時期が早まり、通常よりも早く新米を出せるのもメリットです。令和の米騒動を見ても分かるように、米は端境期である夏から初秋に掛けて不足します。そのタイミングで一作目を提供できるのです」

2024年の初挑戦では、目標単収を900kgと定めた。『にじのきらめき』、『とうごう4号』、『コシヒカリ』、それと酒米の『美山錦』を移植栽培し、一度目の収穫時は40cmに高刈りした。その後、追肥を行わず、水管理のみで再生させて、収穫量を確認した。品種ごとに栽培スケジュールは異なるため、代表的な品種として「にじのきらめき」と「とうごう4号」の様子を紹介しよう。

「先に一度目の稲刈りをしたのは『とうごう4号』です。田植をしたのは4月15日で、8月14日に一度目の稲刈りをしました。反収は600kg。二度目の稲刈りは11月後半に行いましたが、追肥はせず、水管理をしっかりしなかったこともあり、反収は35kgと惨敗でした(苦笑い)」

一番成績が良かった品種は「にじのきらめき」だったと振り返る。「5月5日に田植をして、9月10日に行った一度目の収穫で反収540kg。その後、追肥をせず、水管理のみ実施して二回目の収穫を12月3日に行いました。その結果、二期作目の反収は90kgでした。追肥をすれば二期作目でも200kg/10a程度は取れると思います」と、照沼さんは手応えを語った。

農研機構では、再生二期作の稲刈りでは、普通型(汎用型)コンバインの使用を推奨しているが、照沼さんは自脱型で収穫した。「一度目の40cmの高刈りは問題ないのですが、二期作目では稈長の短い稲を収穫するため、コンバインに絡まってしまいました。ただ、今のところ自脱型でできると考えています」と話してくれた。

省力化して安価に米を届けるのに再生二期作は有効な技術

省人化するためにドローン直播に挑んだ照沼さんだが、省力化に加えて多収も実現する再生二期作にかじを切った。照沼さんの再生二期作に掛ける思いを、本稿のまとめとしたい。

「当地でも離農者が増えています。効率的な米生産を実現することで、より多く委託作業を引き受ける体制を築きたいとの思いから、ドローン直播に取り組みました。それを変えたのは、米価の高騰です。世間では『米価が上がり米農家がもうかっている』と言われますよね。でも、農業生産者なら分かると思いますが、私達は消費者を困らせてまで利益を増やしたいとは思っていません。再生二期作に取り組むことにしたのは、これまで食卓応援米を提供してきた社会福祉施設から相談を受けたことがきっかけです。社会福祉施設では、一食いくら、と決めて食事を提供しているのですが、お米の値段が上がってしまい困っているそうです。副菜を減らして対応しているという話も耳にします。そこで再生二期作で多収化すれば、特に二期作目は安価に提供できるのではないか、と考えたのです。人手とコストを掛けずに収量を増やす。再生二期作は、それを実現できる技術だと思います」

照沼農園では、2025年産米では再生二期作の取り組み面積を5haに増やすという。