そもそも種苗法とは

種苗法は、品種の育成者の権利を守るための法律です。育成者が持つ「育成者権」(種苗の増殖、譲渡、輸出等を行う権利)の保護を定めていて、この育成者権を得るためには農林水産省に品種を登録する必要があります。

農林水産省に出願し、審査を経て登録されると、その品種は「登録品種」になります。たとえば登録品種には、ゆめぴりか、シャインマスカットなどがあります。そもそも登録されていない品種(伝統的に栽培されてきた品種など)や、登録期間が過ぎて育成者権が消滅したもの(登録期間が満了したはえぬき、とちおとめなど)は「一般品種」と呼ばれます。

品種の登録期間、つまり育成者権の存続する期間は、最長で25年または30年(果樹や観賞樹といった永年性植物のみ30年)です。登録期間が過ぎたり、期間内でも育成者権者(育成者権を持つ者)が毎年払う登録料を払わなかったりすると、登録が取り消されます。

種苗法の育成者権が対象とするのは登録品種のみで、例外として登録品種でも家庭菜園のように他人への販売・譲渡をせず、自家消費を目的とする場合は対象になりません。

種苗法改正の振り返り

種苗法改正のメインとなる変更点は次の3つです。

1.登録品種の海外持ち出し制限の強化

登録品種の海外持ち出しについては、品種登録出願時に出願者が輸出を制限しない国を指定して農林水産大臣に届け出ることにより、その国以外への持ち出しを制限することができるようになりました。改正前は、正規に入手した登録品種の海外持ち出しを規制するルールがなかったため、ホームセンターなどで購入した種苗も合法的に持ち出すことができました。その結果、日本で開発された「シャインマスカット」などの優良品種が海外に流出し、中国や韓国で無断栽培・販売されるという問題が生じたのです。

「このままでは日本の農業競争力や日本ブランドの価値が損なわれることになりかねない」という懸念から、育成者権者が、意図しない海外への流出を防止することができるように制度が改正されました。刑事罰(個人の場合は1000万円以下の罰金、10年以下の懲役など)が適用されるようになったことで、抑止力の向上が図られています。

2.栽培地域指定制度の確立

栽培地域指定制度は、品種登録出願時に出願者が栽培地域を指定して農林水産大臣に届け出ることで、登録品種の栽培地域を特定の地域に限定できる制度です。品種の希少価値を高めながら、地域ブランドの確立をサポートします。

2022年4月以降に出願された品種が対象になるため、その後に登録され、栽培地域指定制度を活用できるようになった品種・産地は2025年3月時点では16品種・地域と、まだそう多くありませんが、出願されていて登録される前の品種も数多くあるため、今後、産地ごとに特色を生かした品種の登録の増加が予想されます。

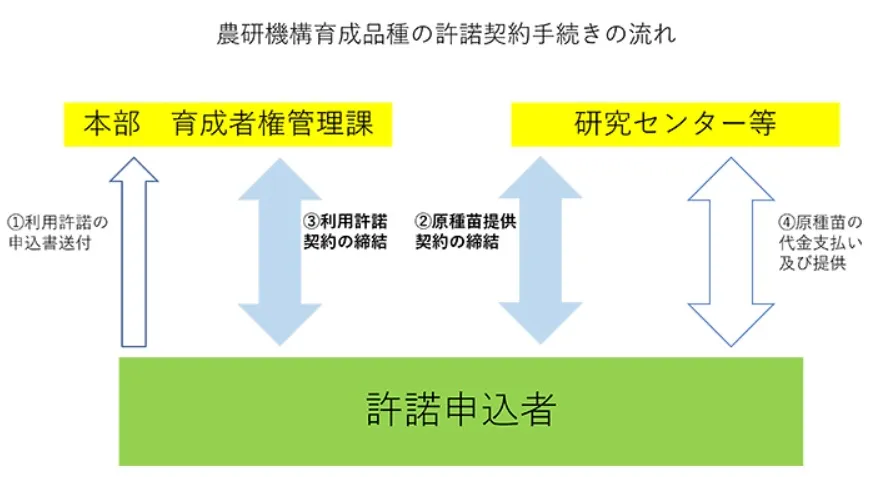

3.登録品種の自家増殖の許諾制化

生産者が登録品種を自家増殖して扱う場合も、海外持ち出しと同様に育成者権を持つ人の許諾が必要になりました。改正以前、種苗の自家増殖は基本的に自由に行える状況にあったため、この変更に対して、「外資系の企業が参入して種苗を独占するのでは?」「種苗代が高くなり営農が立ち行かなくなるのでは?」などの懸念の声が上がりました。しかし、これらの意見には誤解も多く含まれています。

まず、市場に出回っている種苗すべてが登録品種ではないので、許諾が不要な品種も多いということ。コシヒカリやふじなどの一般品種は自由に自家増殖できるので、登録品種を扱わない生産者は許諾を得る必要がありません。また、登録品種であっても、稲・麦・大豆などの穀物や、イチゴ、サツマイモ、果樹などは、国や都道府県が農業振興のために開発している品種がほとんどです。これらの品種においては、品種の流出を防いだり、農産物の品質を確保したりするために必要な範囲で、営農に支障が出ないように、自家増殖の許諾についてのルールが定められています。

自家増殖の許諾を必要としている品種は、ブランド価値が高く海外流出のリスクが高い果樹の品種や、他品種と交雑した種を使うことで収穫物の品質が下がってしまう稲の品種などがあります。一方で、「他の人に種苗を渡さないこと」などを条件に、産地内の農業者であれば自家増殖の許諾は不要とする品種や、許諾料が不要な品種も多くあります。

種苗法はそもそも農業の発展に寄与することを目的に制定されている法律であり、生産者の権利を一方的に制限するものではありません。自家増殖の許諾制化は、育成者権者の権利を守るだけでなく、海外への品種の流出を防ぐことで、日本の農業競争力を守り、農業全体の発展に貢献することを目的としているのです。

第一条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

引用:e-Gov法令検索「種苗法|第一章 総則・第一条」

種苗法改正後の変化・現場の声

種苗法改正がどのような変化をもたらしたのか、農林水産省に聞きました。

不審な問い合わせの減少

農林水産省のヒアリングによれば、種苗法の改正後は種苗業者への不審な問い合わせが減少したという声があるとのこと。改正前は、種苗業者のところに明らかに生産者ではないと思われる人からの電話や、農業とは無縁と思われる住所への種苗の送付依頼など、不審な問い合わせが度々あったそうです。

種苗法改正により、無断での海外持ち出しに罰則が適用されるようになりました。このことが抑止力となり、不正な目的での種苗入手を試みる人が減ったため、不審な問い合わせが減少したと考えられます。

種苗法改正は海外流出の防止にも一定の効果を上げていると言えるでしょう。

自家増殖の許諾制への理解

改正前の懸念とは裏腹に、自家増殖の許諾制によって、営農が立ち行かなくなったとの声や、海外の企業が参入して品種を独占するといった動きは見られないそうです。

登録品種における自家増殖の許諾ルールは、育成者権者が設定します。当然そのルールは、生産者に負担を強いることが目的ではありません。許諾を求める理由は、その目的が利用者を把握すること、権利を侵害する種苗の不正流通を防ぐことだからです。育成者権者にとっても、理不尽な条件設定は賢明ではありません。生産者が離れる要因となり、品種が利用されなくなる可能性があるためです。

自家増殖に関することが話題になったことは、結果として、種苗法の認知を高めながら理解を深めるきっかけになったとも考えられるでしょう。

種苗法改正後に抱える悩み

種苗法改正により権利保護の土台が改善されています。さらに、さまざまな角度から対策も講じられています。農研機構では、不正規な生産・販売・輸出入が疑われる種苗・生産物が見つかった際に、DNAによって短時間で品種を特定する技術、さらには、作物の画像を解析し、品種を特定する技術の開発を進めています。それでも依然として次のような悩みがあるそうです。

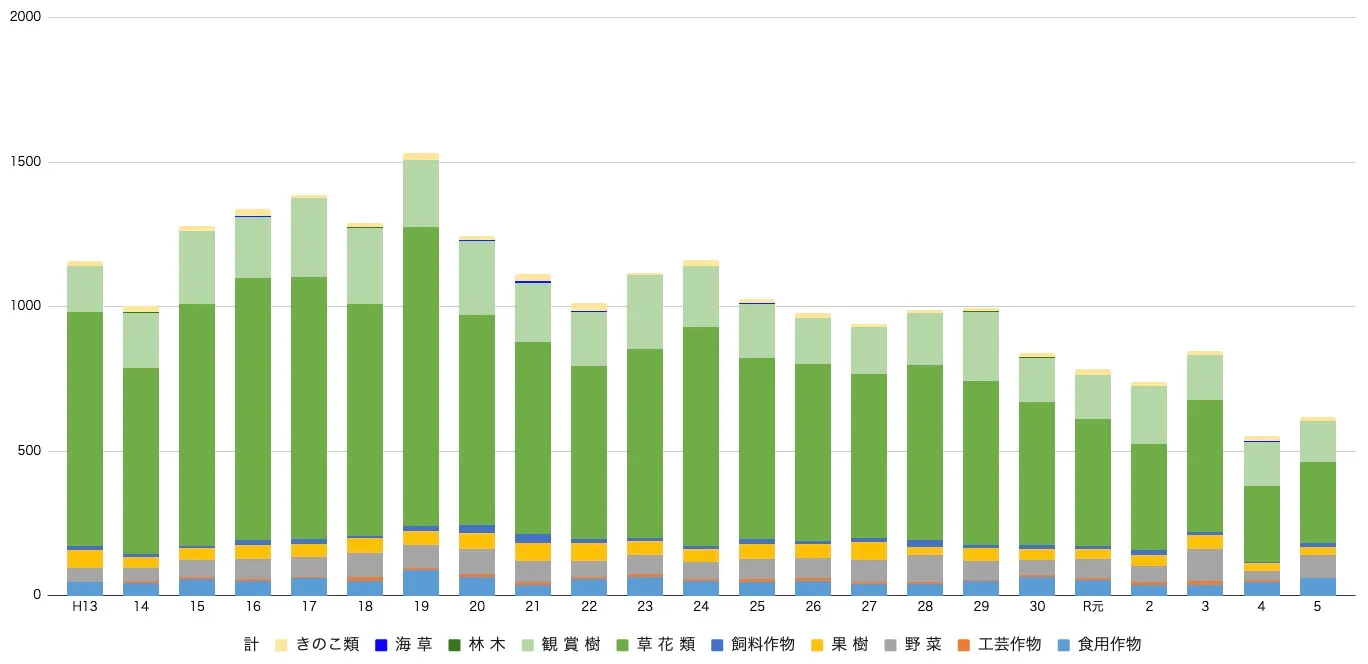

1.品種登録の出願数の減少

品種登録の出願数は、2007年(平成19年)をピークに減少傾向にあります。

減少の背景には、花きの市場縮小や品種開発の停滞などが関係しています。種苗法改正の過渡期では、出願件数の増減が大きくなりましたが、その後は減少傾向となっています。また、新品種を開発し、出願に至るまでは10年以上かかることもあるため、改正の影響については今後も長期的に見ていく必要がありそうです。

栽培地域指定制度を活用する流れが起こるなど、品種登録のメリットが増えることで出願数の増加が期待できるかもしれません。また、後述する育成者権管理機関の取り組みによって、海外から品種の利用料を得られるようになると、それを原資に品種開発が進むことも期待できそうです。

2.オンライン上の違法出品対策

海外持ち出しのルールは厳格になりましたが、オンライン取引の増大など、近年取引方法が多様化する中で新たな流出・侵害のリスクが生じています。フリマサイトなどに違法出品される種苗への対応は、育成者権者にとって大きな負担となっています。違法出品の調査は、育成者権者がサイトパトロールを行っているのが現状です。疑わしい種苗を見つけたら購入し、DNA鑑定によって真贋(しんがん)を確かめるなど、非常に手間がかかります。加えて、少量の出品を多数の者が行っているため、違法出品者に損害請求をしたとしても1人当たりでは微々たる金額となり、侵害対策にかかるコスト増加にもつながります。

この状況を改善するため農林水産省では、フリマサイトの運営会社に対し、出品者への制度の周知や種苗法に関する注意喚起のポップアップ表示を要請し、実施にいたっています。また、育成者権者によるサイトパトロールと侵害対応を支援することで、違法出品の抑止を図ることとしています。さらに、昨年から有識者の検討会を開き、制度の見直しも含め対策を検討しています。

種苗法改正を皮切りに攻める「育成者権管理機関」

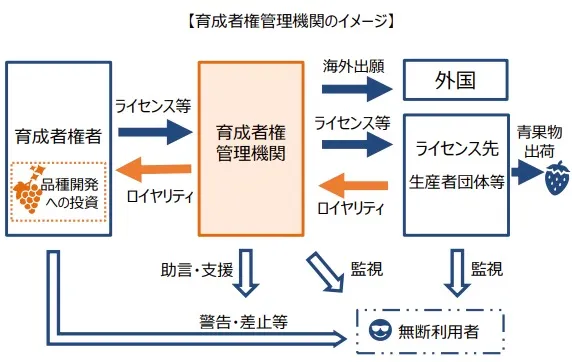

種苗法改正によって育成者権の保護は強化されました。しかし、育成者権者が日本にいながら海外での権利侵害を監視したり、無断栽培を発見した際に警告や差し止めなどの侵害対応をしたりすることは実際には難しく、コストや業務負担の大幅な増加を招きます。そこでこうした課題を解決し、育成者権の保護と活用をより実効的なものとするために、農林水産省では「育成者権管理機関」の設立を推し進めています。

育成者権管理機関とは、育成者権者に代わってその知的財産権を守りながら、活用を支援する機関です。具体的には、海外で日本の登録品種が無断栽培されていないかを監視・対応したり、海外で品種登録の手続きをしたり、海外現地の企業(パートナー)などに品種の利用を許可したりする機能を備える想定です。

日本品種の海外ライセンス発行

育成者権管理機関は、育成者権者から品種の利用の許可(ライセンス)を受けることで、育成者権者と同じく、海外ライセンスを発行できるようになります。これは日本の品種を海外で栽培・販売することを許可するものです。海外の信頼できる生産者に対して発行し、海外パートナーにすることで、登録品種の栽培を正規に委託し、海外現地の無断栽培を監視してもらいながら、日本産の農産物とは競合しない市場で販売してもらうようにコントロールすることが可能です。

東南アジアでは、中国や韓国などが過去に流出した日本の品種の農産物を安価に販売しているため、日本からの輸出との競争が激化し、販売額の低下などの悪影響も出ています。無断栽培される農作物は品質が劣っていることが多く、放置するとその品種自体の評判を落としかねません。また、無断栽培された品種が東南アジアなどに輸出され、日本から輸出される農産物と競合することで、日本の農産物の販売額低下にもつながります。

しかし、現地に海外パートナーがいれば監視体制を強化でき、より早期の発見と迅速な対処が可能になります。

また、海外パートナーとの連携により、シーズンを問わずに東南アジアなどの輸出市場に日本品質の農産物を供給することができるようになります。たとえば、日本のイチゴのほとんどは冬から春にかけてが旬ですが、気候の異なる国の生産者と連携することで周年栽培が可能になります。

海外ライセンス品と日本からの輸出品とを組み合わせて日本ブランドの農産物の周年供給が可能になれば、量販店の棚を確保しやくなって他国との競争が有利になり、結果として輸出量が増加するなど、日本の農業にもメリットをもたらすことが期待されます。

登録品種を活用した外貨の獲得

育成者権管理機関のもう一つの大きな狙いは、海外パートナーから外貨を獲得し、品種開発に充てる財源を確保することです。具体的には、登録品種の栽培を許諾した海外パートナーから、ライセンス料を受け取ります。

国や都道府県の品種開発の予算は、主に税金で賄われています。育成者権管理機関の仕組みが機能し始めれば、海外からの収入によって、これまで以上に品種開発・改良の取り組みが活性化することが期待できます。

育成者権管理機関は、日本農業の発展のために海外から収入を得て新品種開発に投資していく攻めの取り組みです。

守りの「種苗法改正」攻めの「育成者権管理機関」

種苗法改正は、日本農業の発展を後押しする攻守を兼ね備えた重要な改正です。当初懸念されていた外資系企業による種苗の独占などといった事態は起きておらず、育成者はもちろん、生産者にまで幅広くメリットをもたらしています。

しかし、社会のデジタル化が急速に進む中、オンライン上の違法出品といった新たな課題が生じています。さらに、品種開発の停滞も深刻な課題です。こうした課題に対応するため、育成者権管理機関の設立という新たな取り組みやさらなる制度的枠組みの整備に向けた検討が進められています。これにより、日本の品種を保護しながら新たな財源を確保し、新たな優良品種の開発を促進することで、日本の農業の競争力強化とさらなる品質向上を目指します。

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。