関東地方でコーヒーを育てる

関東地方でコーヒーが栽培されていることをご存じだろうか。コーヒーといえば、中南米やアフリカから輸入されることが多い。しかし、ここ最近では国産コーヒーの名前を聞くことも多くなった。コーヒーが沖縄県で栽培されていることは前回記事で紹介した通りだが、今回訪問する群馬県藤岡市でも国産コーヒーは栽培されている。

そもそも、コーヒーというのは熱帯性の植物である。コーヒー栽培の専門家で、藤岡コーヒーハウス農園でも栽培指導している三本木一夫(さんぼんぎ・かずお)さんによれば「栽培条件の中で、特に重要なのは気温と降水量」だという。コーヒーの木は低温には特に弱く、霜が降りるような環境では生育は望めない。また、「降水量が多いだけでなく、雨季と乾季がはっきり分かれている方が農業としては行いやすい」と三本木さんは言う。日本が世界有数のコーヒーの消費国でありながら、ほぼ全量を輸入に頼っているのは、日本の気候がコーヒー栽培に適していないからだ。

それでも、乗り越えるべき壁は多いとはいえ、コーヒー栽培は日本でも可能だ。ハンディキャップを跳ねのける方策は、ハウス技術にある。ハウスを設置することで温度管理を行えるほか、病虫害の対策にも効果的である。先端的なセンサーによる空間管理も行うことで、栽培が本来は難しいはずのコーヒーも「予定以上に元気に育っている」のだという。

熱帯作物も作れるハウス

藤岡コーヒーハウス農園は高崎駅から車で20分ほどの距離にあり、東京からのアクセスも良好。「こちらは、元々は果樹園だった土地です」と農園管理者である株式会社ミツウロコテックの長瀬美奈(ながせ・みな)さんは言うが、その果樹園も数十年前に廃園となったのだそう。いわゆる耕作放棄地を取得し、2024年に開園した。

4連棟1,500㎡のハウスには、1.5m間隔でコーヒーの木が現在333本植えられている。「樹高1mを超えている木が多いです。最終的には1.8mにまで育てたい」と長瀬さんは話す。

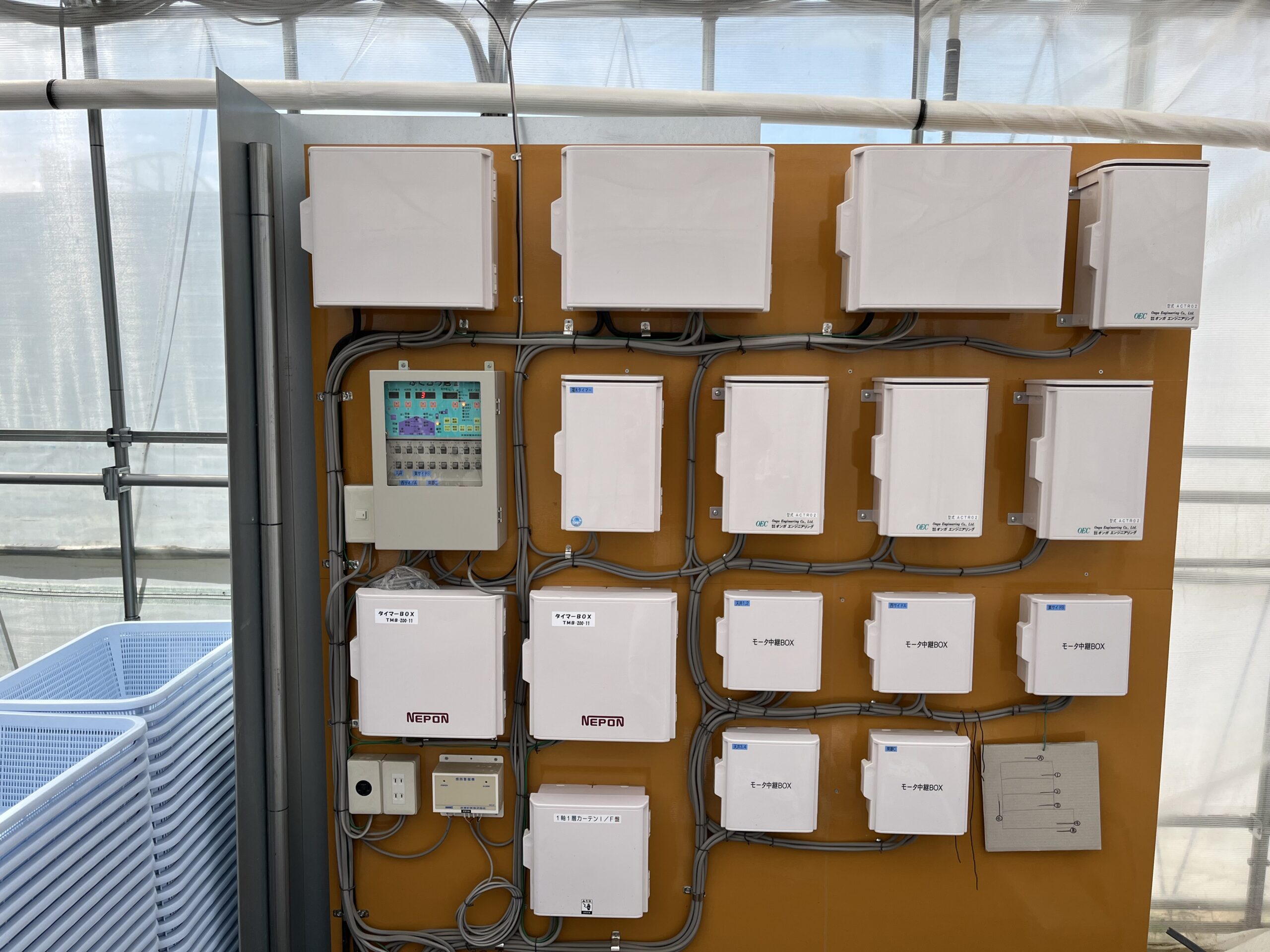

ハウスの入口付近にある制御盤でハウス全体を管理し、コーヒー栽培に最適な環境を作り出している。「温度をコントロールするための設備もあります。ハウス内に設置してある温度計で室温を計測しつつ、一定温度を下回った場合には暖房機が稼働するよう設定。1日の中での各時間の温度を調節することも可能です」(長瀬さん)

潅水設備も備えている。「今は午前中に2回、規定量の水をやる設定にしています」と長瀬さん。筆者が訪問した際にも、全てのコーヒーの足元に水が点滴のように滴り落ちている様子がうかがえた。

ハウス内に設置されているセンサーでさまざまなデータを取得しているのだともいう。「室温や土壌温度、日射量や二酸化炭素濃度、湿度も測定しており、パソコンでいつでも見られます。コーヒーの木の成長速度や葉の大きさも記録しているので、環境と生育の関係性について研究機関と連携のもと、データ分析を行う予定です」

ハウス内に設置されている制御盤。データのリアルタイム監視、ハウス内の環境制御を行う

なぜ、藤岡市でコーヒーを栽培できるのか

前述したように、日本の気候はコーヒー栽培には向かない。筆者が最も気になっていた「ハウスさえあればコーヒーは日本でも育てられるのか」を、同社が招聘しているコーヒー栽培の専門家に聞いた。

「もちろん可能です。ハウスであれば温度も水分量もコントロールできるので、コーヒーを育てる環境は十分に整えられます。むしろ、頻発する異常気象に苦しんでいる熱帯地域よりも良い環境だと言えるでしょう」と、専門家の三本木さんは話す。

ハウスならではの具体的な強みについて、三本木さんは水や肥料のやり方を挙げた。「中南米やアフリカで行われているような露地栽培では水やりのタイミングまではコントロールできないため、異常気象に弱い。肥料も年に何度かやるのが限界でしょう。しかしハウスであれば水量も水やりのタイミングもコントロールできるだけでなく、毎回の水やりに肥料を混ぜ込めるので生育には良い」

このように厳密な潅水・施肥コントロールを行えることで、農作業の効率化にもつながる。「コーヒーの木は、コーヒーの花が咲いてから8カ月後に収穫できるようになります。そのコーヒーの花は、乾季が終わった後の最初の雨から約3週間後に一斉に咲きます。毎日の水の量をコントロールして乾季と雨季を再現することで、収穫作業を集中して行えるわけです」と三本木さん。長瀬さんは「コーヒーの木の成長状況次第ではあるものの、収穫時期は一年中どの時期にも持ってこられます」と話す。一定期間、給水を止められるのはハウスならではの利点だと言えるだろう。

コーヒーの花芽。あと数日で白い花が咲く

ただし、ハウス特有の難しさがあることも事実。特に注意しなければならないのが病害虫の問題だ。「湿度が高くなるとカイガラムシやアブラムシが出てきやすいです。ハウスだから出やすい虫害もあるんです」と三本木さん。「ハウスなので虫の侵入はある程度は防げますが、逆に虫が一旦入ってしまうと出ていってくれないので虫対策は重要です」

こうした虫害に対しては殺虫剤もある程度は有効だが、効果は限られている上に「品質を考えると、殺虫剤の使用はなるべく避けたい」と長瀬さん。「ピンセットと歯ブラシを片手に、葉の裏を1枚ずつ点検しています。これがコーヒーの品質につながるので」と言うように、文字通り毎日コーヒーの木の手入れをしているそうだ。

ハウスをどれだけスマートにしたところで、人手をかけなければ作物は元気に育たない。筆者から見れば、海外のコーヒー生産地よりも人手がよほど掛かっている。先端技術を搭載したハウスと惜しみない労力を掛け合わせた先に、美味しいコーヒーがあると感じた。

葉っぱの裏側を1枚ずつ手鏡で確認する。高品質なコーヒーの収穫には、日々の地道な作業が欠かせない

コーヒーのハウス栽培は儲かるのか

ここまで話を聞いていて、やはり気になるのが収益性である。初期投資に加えて、燃料費や人件費などもかなり掛かっていそうだ。

これについて、「国産コーヒー豆は希少価値が高く、1kg当たり10~20万円台での販売実績もある。高品質のコーヒーを生産することで、同水準の価格帯を目指したい」と長瀬さん。ちなみに筆者の感覚では、円安や燃料高が叫ばれる中でも1kg2500円を超えるとかなり高級なコーヒー豆だと感じる。長瀬さんもそれは認識しており、「国産コーヒーという希少性に甘んじるのではなく、品質には徹底的にこだわりたい」と話す。

一方で、コスト低減の努力も怠らない。緻密な温度調整はその1つだ。「冬場でも15度は保つべきというのが三本木さんからの当初のアドバイスでした。しかし、それではコストがかさむこともあって、三本木さんと協議の下、管理下限温度を下げることに決めました」と長瀬さんは言う。2024年の冬は生育状況を特に慎重に観察した結果「問題なく育つことが確認できた」と三本木さんからもお墨付きをもらった。細かな温度管理ができるのも、IoT管理されたハウスならではの特長だろう。

同社は、ハウスを用いたコーヒー栽培の知見を活かして、農業にさらに力を入れていく。「収集したデータを分析して、コーヒー栽培に適した環境制御システムを作り、そちらをプラットフォームサービス化したいと考えています。コーヒー栽培を志す農家さんに提供するほか、弊社で構想中の別のコーヒー農園づくりにも役立てます」(長瀬さん)

そのほか、コーヒーだけでなく他の熱帯作物への拡大も検討中だ。高度なハウス栽培技術を磨き上げることで、コーヒー以外の作物の栽培でも収益化を目指したい様子であった。

写真左から、ミツウロコグループ・マーケティング担当の浜井さん、ミツウロコテックの長瀬さん、コーヒー栽培専門家の三本木さん

利益だけを純粋に追求するのであれば、候補地は他にもあったかもしれない。それでも農園を藤岡市に作ったのには、特別な理由がある。「群馬県藤岡市は当社創業者の出身地です。藤岡に貢献したいという思いから、この場所にコーヒー農園を作ることを決めました」と長瀬さん。

「コーヒーの赤い実から生豆を取り出す過程で発酵が必要なのですが、その発酵には地元の酒蔵で使われている酵母を使用したい」と長瀬さんは語る。酒蔵とのコラボレーションは稀有な試みではあるものの、「官能評価の専門家であるCQI認定(Coffee Quality Institute)Qアラビカグレーダーに試験を依頼したところ、風味が向上したとの評価をいただいた」そうだ。その他にも、藤岡市にある高校の農業科の生徒に農作業体験をしてもらう計画や、 収穫されたコーヒーの実を市内の焙煎所で焼いてもらう計画もあるのだという。「このプロジェクトを通して、地域産業の活性化を、地域の方々と一緒に実現していきたいです」と展望を語り、取材を締めくくった。

取材協力

株式会社ミツウロコテック

■公式HP

https://www.mitsuuroko-tec.com/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/mitsuuroko_coffee?igsh=MmZ0aWwyMndiMXBy&utm_source=qr