強い光がストレスとなって作物を枯らすこともある

現在取り組まれている地球温暖化対策が功を奏さず、さらに気候変動が進行すれば、農業生産にさまざまな悪影響が及ぶと心配されている。気温の上昇や農地の乾燥化が作物に深刻なダメージを与えると考えられているわけだが、高温、乾燥だけでは作物を枯らすほどにはならなくても、強い太陽光がもたらすストレス(強光ストレス)が加わると枯死するリスクが高まってしまうという。

東京大学大学院農学生命科学研究科の准教授・矢守航さんらの研究グループは、作物に強光ストレスに対する耐性を与える研究に取り組んでいる。強光が作物にとってストレスになる理由について、矢守さんが説明してくれた。

|

矢守航さん 東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授。 シロイヌナズナ、イネ、タバコといった研究用のモデル植物を材料に、光合成の環境応答メカニズムを解明する基礎的な研究に取り組む一方、基礎研究の成果を生かして、植物工場におけるトマトやレタスの生産性向上に貢献する応用研究にも取り組んでいる。 |

「植物は光合成によって糖やデンプンなどの栄養をつくり出しており、光はそのために欠かせない存在です。一般に、光が強くなるほど光合成の働きは高まりますが、実は植物ごとに利用できる光の強さには限界があります。この限界を『光飽和点』と呼び、それを超えても光合成の働きはそれ以上高まりません。さらに、強すぎる光はかえって植物に悪影響を及ぼすこともあります。余分な光エネルギーによって活性酸素が発生すると、葉にダメージを与える『光阻害』が起こり、ひどい場合には作物が枯れてしまうこともあるのです」

光飽和点を超えた過剰な光エネルギーは、植物にダメージを与える光阻害を発生させる

強光ストレスの影響はレタス、ホウレンソウ、イチゴ、茶、ワサビといった光飽和点の低い作物に表れやすい。しかし、トウモロコシ、サトウキビ、イネなどの光飽和点が高い作物でも、高温、乾燥といった別の環境ストレスが加わると強光の影響が表れやすくなる。

強光下で光合成を促進する化合物を見つけ出せ!

これまでにも強光ストレスから作物を保護する取り組みが行われてきたが、矢守さんは「従来の取り組みでは十分ではない」と指摘する。

「遮光カーテンで圃場(ほじょう)を覆えば強光ストレスを緩和できますが、この方法は露地栽培に用いることはできません。強光ストレスに強い品種の育成が取り組まれているものの、掛け合わせによる伝統的な育種はとても時間がかかる上、必ず良食味の強光耐性品種ができるとは言いきれないのです。そのため私たちの研究グループは作物に強光耐性を付与する化合物の選抜に取り組みました」

近年、肥料でも農薬でもなく、作物の生育に良い効果をもたらすバイオスティミュラント資材が注目されている。矢守さんがもくろみ通りの化合物を見つけることができれば、作物の強光耐性を高めるバイオスティミュラント資材として利用できるだろう。

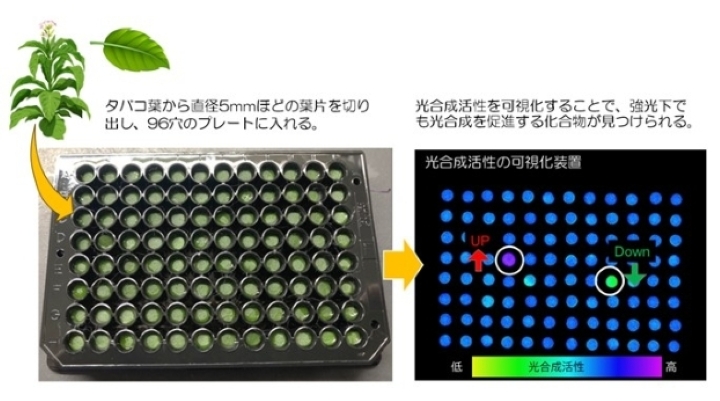

矢守さんの研究室には植物の光合成活性を可視化する装置があり、これを用いて強い光を浴びても光合成を促進する化合物を探し出すことにした。ただし世に存在する化合物は膨大で、一つ一つを試していては強光耐性を高める化合物を見つけ出すのに時間がかかってしまう。そのため矢守さんはタバコの葉を用いて迅速に求める化合物を見つけるスクリーニングシステムを開発した。

「研究用に市販されている96穴のプレートを利用することにしました。96穴にタバコの葉から切り出した直径5ミリほどの葉片を入れ、そこにそれぞれ別の化合物を注入し、強光下で光合成活性がどのように変化するかを調べることにしました」(矢守さん)

アントラキノンは作物の強光耐性を高められる

将来的に農業資材として利用することを想定し、安全性が高く、すぐに変性してしまうようなことがない安定した化合物約1万2000種類を民間の創薬メーカーから入手。それらをスクリーニングシステムを用いて、強光というストレス下で光合成を促進する特徴があるかどうかを調べていった。その結果、ベンゼン環が3つつながった構造を持つアントラキノンという化合物が見いだされたのだ。矢守さんはこう続ける。

「アントラキノンを植物に散布すると、強い光によるダメージに対する耐性が高まることが、タバコや、植物学の研究で広く使われているモデル植物の『シロイヌナズナ』でも確認されました。ただし、生産者の皆さんに注目してもらうにはモデル植物ではなく、商用生産されている作物で試したほうがいいと考え、レタスやトマトを対象にアントラキノンの効果を確かめる栽培試験を行いました」

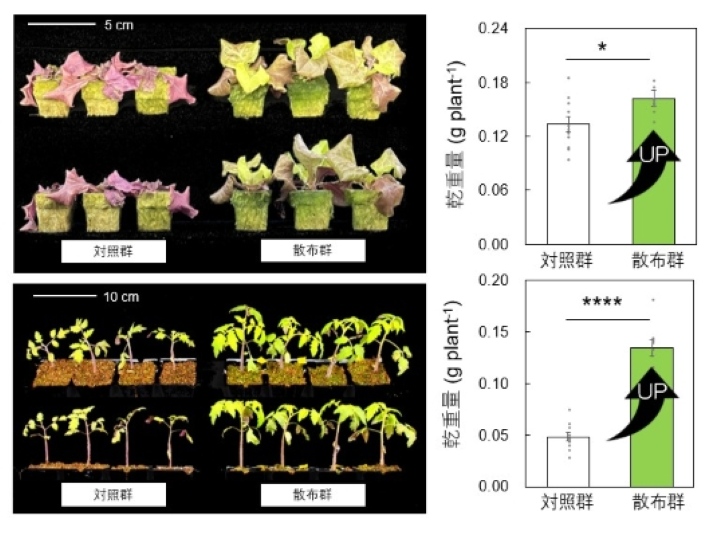

栽培試験ではレタス、トマトの苗を温和な環境で育てた後、散布群と対照群に分け、散布群にのみアントラキノン溶液を散布。両群とも96時間連続で強い光を当て続けた。光の強度は晴天時に野外で浴びる太陽光よりも弱いものだったが、夜に相当する暗期を設けることがないので、苗が枯れても不思議はない過酷な強光ストレス下である。その結果、レタス、トマトともにアントラキノンによって強光耐性が高められることが確かめられた。

乾燥させて水分を取り除いた乾燥重量を比較すると、レタスではアントラキノンを散布しなかった対照群に比べて、散布群の増加は2割程度にとどまったが、対照群は葉が軒並み赤く変色して商品価値が損なわれていることを考慮すると、重量増加以上の効果があったと言えるだろう。トマトでは乾燥重量は2.5倍ほど増えることが確かめられた。矢守さんはこの結果について次のように語る。

「私たちの栽培試験は苗を用いて行いました。苗を圃場に植えてから長期間にわたって果実を収穫し続けるため、苗の時点で受けた強光ストレスがその後の収量に大きく影響を与える可能性があります。そのためアントラキノンを活用して苗の段階から健全に育てることができれば、気候変動が心配される時代に安定して農業生産を行うのに貢献できると期待しています」

アントラキノンを散布することで、強光ストレス下でもレタス(上段)、トマト(下段)の光合成が促進され、健全に栽培できることが確認された

実用化に向け、今後求められる実証試験

有用な性質を持っていても、それが特殊な化合物の場合は農業資材としての利用は難しくなるが、アントラキノンは植物の花、果実、茎、根に含まれる化合物で、すでに染料として工業的に生産、利用されている。そのため、農業資材としての実用化のハードルは低い。

しかし、矢守さんらが行った栽培試験は苗を対象としたものである。農業資材として実用化するには、より規模の大きな実証試験を行うことが求められる。実証試験実施の可能性について、矢守さんはこう説明する。

「残念ながら私たちの研究室だけでさまざまな作物を用いた実証試験を行うのは難しく、既存の作型に組み込んだアントラキノンの施用法を確立することはできません。もし私たちの研究成果に興味があって、実証試験を行いたい農業試験場や資材メーカーがあれば、ぜひ協力させていただきたいと考えています」

今回の研究成果を学術誌に発表した2月以降、アントラキノンを見いだしたスクリーニングシステムに興味を持った複数の資材メーカーから問い合わせが寄せられているという。メーカーが所有する化合物をスクリーニングシステムで試すことを求めているわけだ。

アントラキノンが光合成を促進するのは強光ストレスにさらされた時に限られるだけに、今後スクリーニングシステムを用いた研究が進めば、作物の強光耐性を高めるだけでなく、温和な環境でも光合成を後押しして農業生産性を高める資材が開発されるかもしれない。

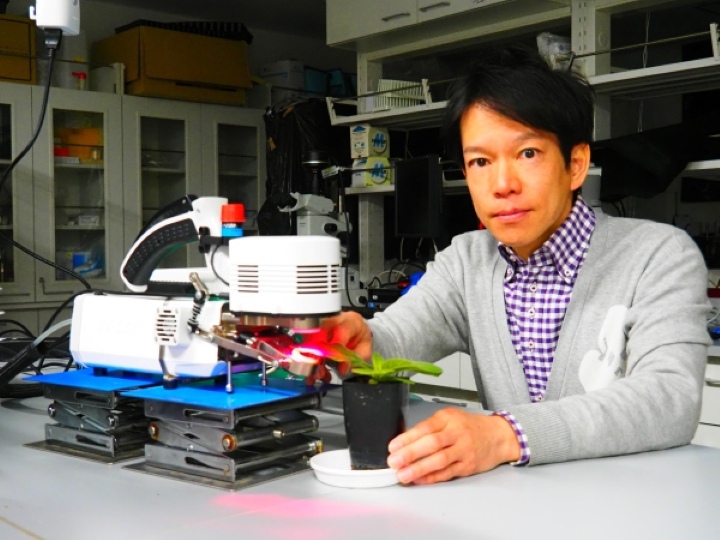

アントラキノンを散布してタバコ葉の光合成活性を測定する矢守さん

【画像提供】矢守航

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。