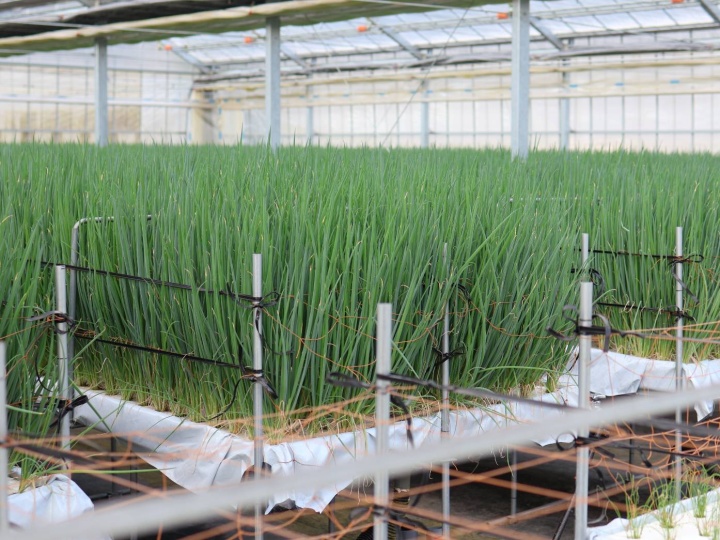

小ネギの水耕栽培をいち早く手掛ける

茨城県常陸太田市で小ネギ、約15種類のサラダ野菜、そして米を栽培している有限会社栗原農園。栽培面積は、水耕栽培で小ネギを90アール、同じく水耕栽培でサラダ野菜を10アール、そして米を35ヘクタール手掛けています。近年の温暖化の影響で、小ネギとサラダ野菜は夏の栽培が難しくなりつつありますが、同社ではこれらを通年で栽培していると言います。

生産された小ネギは、主に加工業者や量販店向けに販売。それに加えて、自社で人気のネギキムチに加工し、直接販売も行っています。一方、サラダ野菜は飲食店向けに出荷しており、時期によって種類は変動しますが、リーフ系のレタスを3~4種類の他、サンチュ、ルッコラ、春菊、セロリ、からし菜、マイクロリーフ、アマランサス、クレソンなど、多様な品目を育てています。

サラダ野菜用のハウス

米は主食用米として「コシヒカリ」、酒米として「美山錦」を栽培しています。コシヒカリは主にスーパーマーケットや米屋へ直接販売。 美山錦については、地域を巻き込んだ日本酒プロジェクトに使われるそうです。

栗原農園はもともと、農協職員だった栗原さんの父と母が1993年に就農し、小ネギ栽培から農業をスタートさせたことから始まります。1995年には飲食店向けのサラダ野菜栽培も開始し、事業の拡大を経て2004年に法人化し、現在に至ります。

料理人の道から農業の道へ

次男である栗原さんは学生時代、料理人を目指して東京の調理師・栄養士専門学校に進学。農家になれと言われたこともなく、好きな事をやって良いという両親の方針もあっての意向でした。兄はパン職人、妹はパティシエと、兄弟そろって農家ではなく料理の道を進んでいるそうです。父自身も兄弟の誰も継ぐ気が無かったことから、将来的に外部の人が農園の経営を承継していくことを見越して、法人化を決めたのです。

栗原さんが農業の道に入るきっかけとなったのが、専門学校時代にアルバイトをしていたレストランでの出来事。実家の農園で採れた野菜を店で使ってもらえることになり、そこで「食材の品質が料理のおいしさを左右することを実感すると同時に、生産者としての責任や可能性を感じるようになった」そうです。

そこから、野菜にこだわる料理人のもとで調理されるような野菜を作りたいと料理人ではなく実家の農業を継ぐことを決意。父にその意志を伝えると、「お前が30歳になったら社長を交代する」と宣言されました。

茨城県の農業大学校に進学と同時に家業へ入ったのは、2006年。栗原さんが19歳の時でした。

栗原さんのお兄さんは茨城県内でパン屋さんを3店舗経営(ホームページより)

代表取締役就任後、多方面の改善で売上が4倍以上に

栗原さんが家業に入った2006年当時の売上は約5000万円。そこから事業を拡大し、現在の売上は約2億1000万円と、実に4倍以上にまで成長しています。その目覚ましい成長の背景には、どのような取り組みがあったのでしょうか。

紆余曲折を経てたどり着いた業務改善

栗原さんが家業に入った2006年当時、従業員数は16〜18名ほどでしたが、定着率の低さが課題でした。将来の事業承継を見据え、組織改善の必要性を痛感していた栗原さん。

そこで人材教育について学び、「毎日の朝礼での情報・理念共有」「評価制度やキャリアパスの整備」「社会保険や有給休暇制度の改善」といった施策を導入しました。

しかし、これらの取り組みは日々の業務の中で形骸化しやすく、期待した効果はなかなか得られませんでした。栗原さんは「形式的な朝礼よりも、その時間を生産や栽培といった現場の業務改善に充てるべきではないか」と感じるようになったと言います。

こうした制度を導入した後も、有望な社員が辞めてしまう現実に直面します。こうした経験から、最終的に毎日の朝礼は中止し、代わりに日々の業務を通じたコミュニケーションやクレーム発生時など具体的な問題が起きた際に都度会社の方針を丁寧に伝えるといった、より実践的なアプローチへと舵を切りました。

「実際にミスが起きた時の方が、従業員は問題を『自分事』として捉え、真剣に学んでくれる。一方、形骸化した朝礼は話すネタを探す作業になりがちだった」。栗原さんはこう、当時の試行錯誤を振り返ります。

現場への回帰と仕組みの再構築

一時は従業員に生産や栽培を任せ、自身は仕組みづくりに専念していましたが、生産の中心だった社員が退職したことを機に、栗原さんは再び生産現場へ戻ります。そこで、生産性、品質、作業方法(植え方、肥料配合など)、品種選定など、多くの改善点があることに気付き、基礎から見つめ直すことにしました。水耕栽培の農園を視察するなど、改めて学びを深めるところから始めました。

「生産や栽培の基盤が固まらないうちに経営に軸足を移したのは早すぎた。もう一度、現場で形を作り、任せられる体制を整えよう」と考え、取り組みを進めました。近年では、温暖化による夏場の栽培課題に対応するため、自ら現場に入り研究も行っています。

「農業においては、栽培を任せた結果、収量が半減し売上が半減しても、安易に責任を問うことは難しいという側面があります。だからこそ、責任の所在を明確にするためにも、仕組みづくりから丁寧に進める必要がありました」(栗原さん)

品種選定から改善

定着率向上と業務効率化

特に、従業員の定着につながった取り組みが、「会社の基本ルールは維持しつつ、パート・社員の区別なく、従業員一人ひとりと対話すること」でした。個々の事情に合わせた柔軟な働き方を可能にしました。例えば、小さなお子さんがいる社員には週休3日を認めたり、早めの退勤時間を設定したりしています。

また、経理業務の効率化も進めました。以前は請求書発行から給与計算まで多くの手作業がありましたが、クラウド会計ソフトを導入。これにより、事務作業の時間を大幅に削減できただけでなく、従業員からの給与に関する問い合わせもなくなりました。更に、タイムカードを15分単位から分単位に変更したことで、従業員が時間を意識しすぎることなく、より業務に集中できるようになりました。

更に、労務管理については外部の専門家に委託するようにしました。これにより、社長に直接労務関連の相談が集中することを避けられるだけでなく、従業員と経営者の間に専門家が入ることで、客観的な対応が可能になり、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。

「特に給与など金銭が関わる労務の問題は、誤解が生じると従業員の不信感につながりかねません。専門家に任せることで、そうした疑念やストレスを減らし、従業員が安心して働ける環境を整えることも、離職防止につながると考えています」(栗原さん)

改善が生んだ好循環

こうした地道な経営改善の結果、従業員は以前の約2倍となる30人ほどに増加。従業員が人間関係や待遇面での不安を感じることなく、本来の業務に集中できる環境が整ったことで、業務改善への意識も高まりました。これらの取り組みは、着実に事業の成長へと結びついています。

主力である小ネギは、収量としての増加は1割ほどでしたが、品質の高い小ネギができるようになったことで、出荷調整に掛かる作業時間が大幅に改善。作業に必要な人数、つまり人件費が抑えられるようになったと言います。また、近年は個包装が必要だった量販店向けの出荷量を減らし、加工向けをメインとすることで、作業を簡易化。細かい作業が削減された分、技術力のあるベテラン以外でも出荷調整に関わりやすくなりました。

これらの改善から、ハウスの面積拡大(就農当時の約2倍)につながり、売上を大きく伸ばしたと言います。

それ以外にも売上を伸ばした要因として、米作りにおいては、地域の高齢化に伴い離農する農家から農地を引き受ける形で、栽培面積が拡大。それに合わせて、近年、米の売価が上昇したこと。更に、取引先からの要望に応える形で、新たに青果物の仕入れ販売も開始しました。加えて、自社で加工・販売するネギキムチの加工品事業も順調で、単体で年間1000万円を超える売上を記録するなど、新たな収益の柱に育っています。

これらの成果が積み重なり、農園全体の売上は、就農当時の約5000万円から約2億1000万円へと、4倍以上の規模にまで成長しました。

米の拡大を受けて新たに購入

「他社が作れない時の供給力」のため、臆せず投資

「今後の取り組みとしては、まず夏場の生産安定です。昨年、試しに一部のハウスに冷却装置を入れてみました。そしたら、他の季節と全く一緒とまではいかずとも、入れてる所と入れていない所の夏場の収量に違いを感じました。それを受けて、今年からは、ものづくり補助金を活用させてもらって、全部のハウスに冷却装置を導入しました。もちろん、夏場の電気代は倍以上にはなりますが、それでも、その分、計画通りに作れて、品質も上げられれば、面積がある分、コスト増も十分カバーできる計算です」(栗原さん)

更に、栗原さんはこの投資を、単なるコスト増ではなく「強み」に変えようとしています。

「それに、他の生産者が暑さでなかなか作れない時期に、うちが安定して商品を出せるっていうのは、やっぱり大きな強みになります。だから、装置だけじゃなくて、品種選びから肥料の配合まで、夏場にいかに安定して良いものを作れるか、いろいろと見直しているところです。まあ、正直やってみないと分からない部分もありますけどね(笑)」(栗原さん)

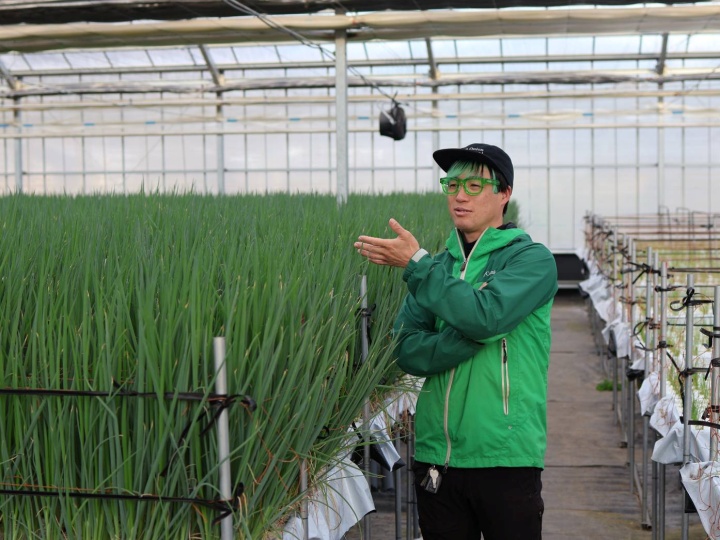

取材時の説明をしてくださる栗原さん

全棟への冷却装置導入は、リスク覚悟で「他社が作れない時の供給力」という強みに賭ける、栗原農園の攻めの一手です。この挑戦が、今後の施設園芸のモデルとなるか注目されます。