農業全体の売り上げ・利益は前年より増加

農業全体の売り上げである農業総産出額は、前年に比べ5.5%増加の9兆4987億円まで伸びた。近年は9兆円前後で推移する中、2023年の総算出額を引き上げた要因は、⽶や野菜、鶏卵などの価格上昇だ。

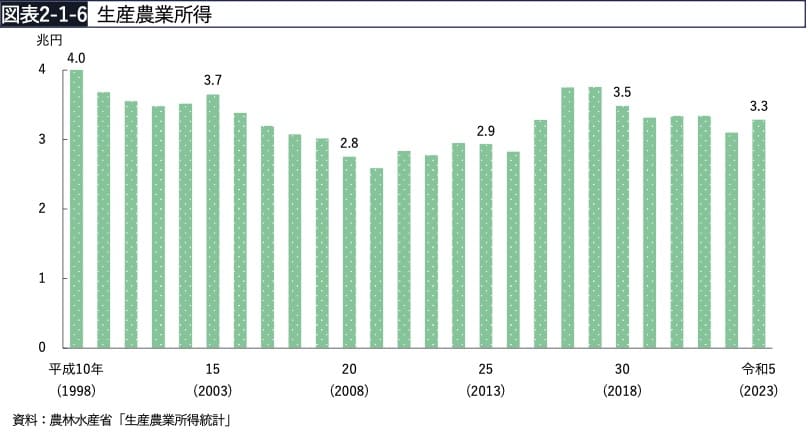

また農業全体の利益を示す⽣産農業所得では、前年に比べ6.1%増加の約3兆2929億円となった。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「第2章 農業の持続的な発展」

上記のグラフから、2015年以降は増減はあるものの、2023年にかけて3兆円台で推移していることが分かる。

ただ1経営体当たりの農業所得を見ると、全農業経営体(兼業農家などを含む)で114万2000円、主業経営体(農業を主な仕事としている農家)で404万2000円となっている。

市場価格や物価高などの要因もあり、農業者の手取りになかなか還元されないことが懸念されるだろう。

農産物価格指数は上昇傾向

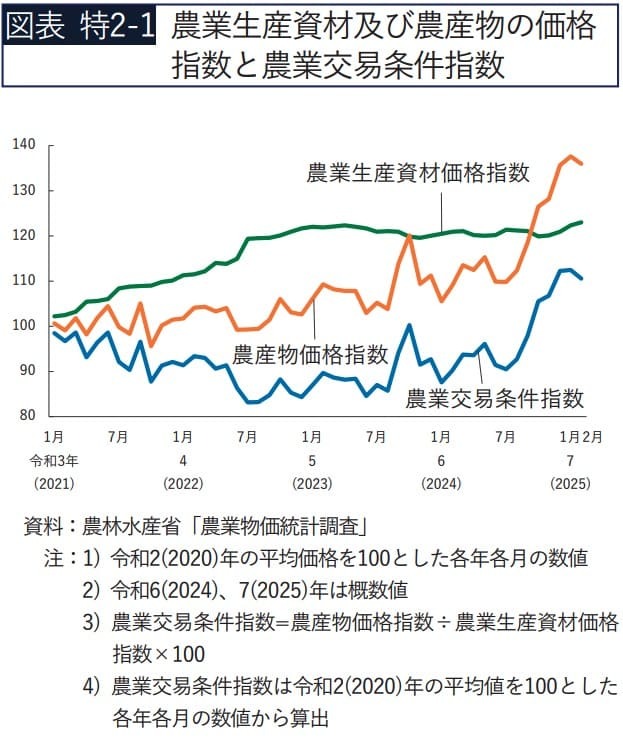

インフレの影響により2021年以降農業資材の価格は高騰していたが、2023年4月以降は横ばい傾向で推移していることが分かった(グラフの緑線)。

一方、米や野菜などの価格が高騰したことを受け、「農産物価格指数」は2024年8月以降、上昇傾向にあることも分かった(グラフのオレンジ線)。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「特集2 合理的な価格の形成のための取組を推進」

仮にこの流れが続けばコスト負担は軽くなるかもしれないが、農業資材の価格は為替や原油価格に左右されるため予断を許さないだろう。

実際に燃料価格は2021年以降上昇傾向で、2025年2月には過去最高となった。

これを受け、国は計画的に省エネルギー化などに取り組む産地を対象に、燃油・ガスの価格が一定基準を超えた場合に補填(ほてん)金を交付している。

化石燃料を使わず稼働できる技術開発も進んでいるが、多くの農業者はそれを取り入れる費用を工面するのが難しいのが現実だろう。

米は生産量よりも需要量が高まっている

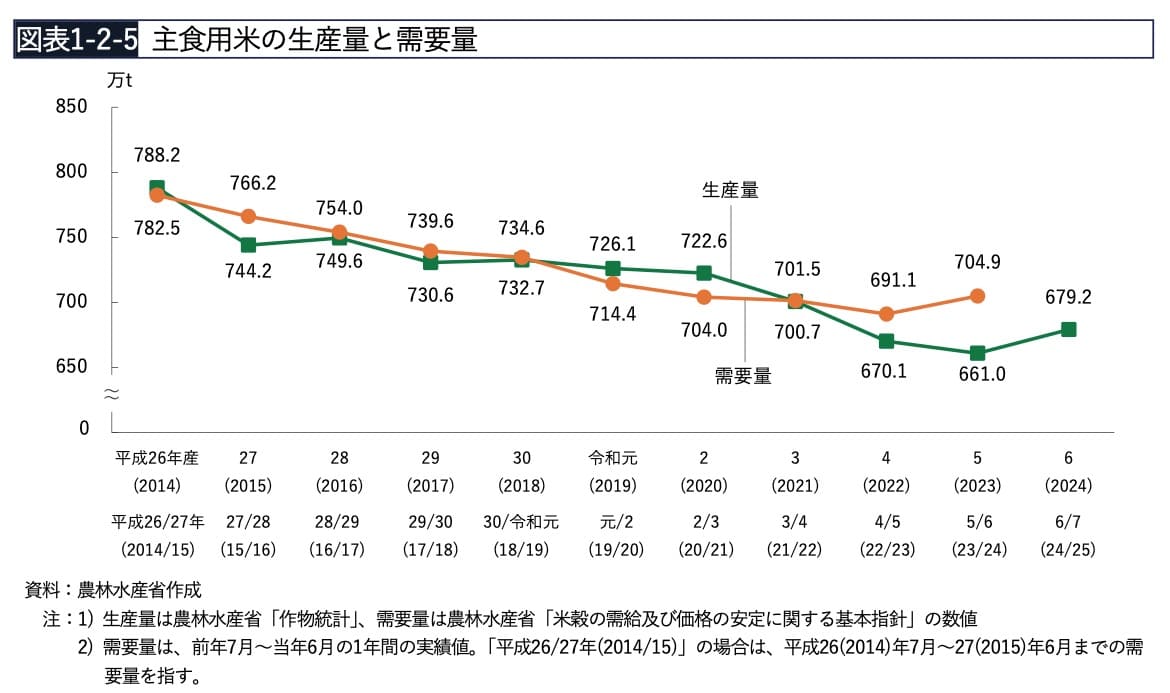

昨今話題となっている米の価格高騰に関して、下のグラフを見ると、2021年には米の生産量(グラフの緑線)と需要量(グラフのオレンジ線)がほぼ同じになり、2022年以降は需要量が生産量を上回っていることが見て取れる。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「第1章 世界の食料需給と我が国の食料供給の確保」

もちろんこのことは国でも受け止めており、北日本・東日本を中心に飼料用米の圃場(ほじょう)を主食用米に切り替えることで、作付面積を広げ、生産量の増加に取り組んでいる。とはいえ少し手遅れ感なのは否めないだろう。

ただ米が高騰する以前の世間では、「日本人は米を食べない」など耳にすることも多かったはずだ。

一面的な情報に踊らされず、多面的な視点を持つことが重要ではないだろうか。

農地は集約・集積化の動きが強まる

農業者の減少や⾼齢化などの課題に直⾯している日本では、荒廃農地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されない可能性があることが大きな懸念点にもなっている。

2024年の農地⾯積は、荒廃農地からの再⽣などによる増加があったものの、耕地の荒廃や転⽤などによる減少を受け、前年に⽐べ2万5000ヘクタール減の427万ヘクタールとなった。

このことを打開するべく、国では農地バンクの活⽤や基盤整備の推進により、農業の担い手への農地の集積・集約化を進めている。

農地バンクの管理を行う農地中間管理事業を創設した2014年4⽉以降、農業の担い⼿への農地集積率は右肩上がりであり、2023年度は前年度に⽐べ0.9ポイント上昇の60.4%となった。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「第2章 農業の持続的な発展」

加えて、2023年度の農地バンクの借⼊⾯積は前年度から7300ヘクタール増加し5万2000ヘクタールとなった。転貸⾯積は前年度から8200ヘクタール増加し6万2000ヘクタール、そのうち新規集積⾯積は前年度から4600ヘクタール増加し、2万1000ヘクタールとなっている。

農業での働き手が減少する中でも、⾷料安全保障の強化や農業の成⻑産業化を進めるためには、⽣産基盤である農地が活用されるよう集約・集積化を進めていくことがますます重要だ。

新規就農者数が減少にある中での新たな光

2023年の新規就農者数は、前年に⽐べ5.2%減少の4万3460⼈となった。

就農形態別で⾒ると、新規の⾃営農業就農者は3.4%減の3万330人、新規の雇⽤就農者数では12%減少し、9300⼈となっている。これは他産業との採用競争や、厳しい経営環境が影響している可能性が考えられる。

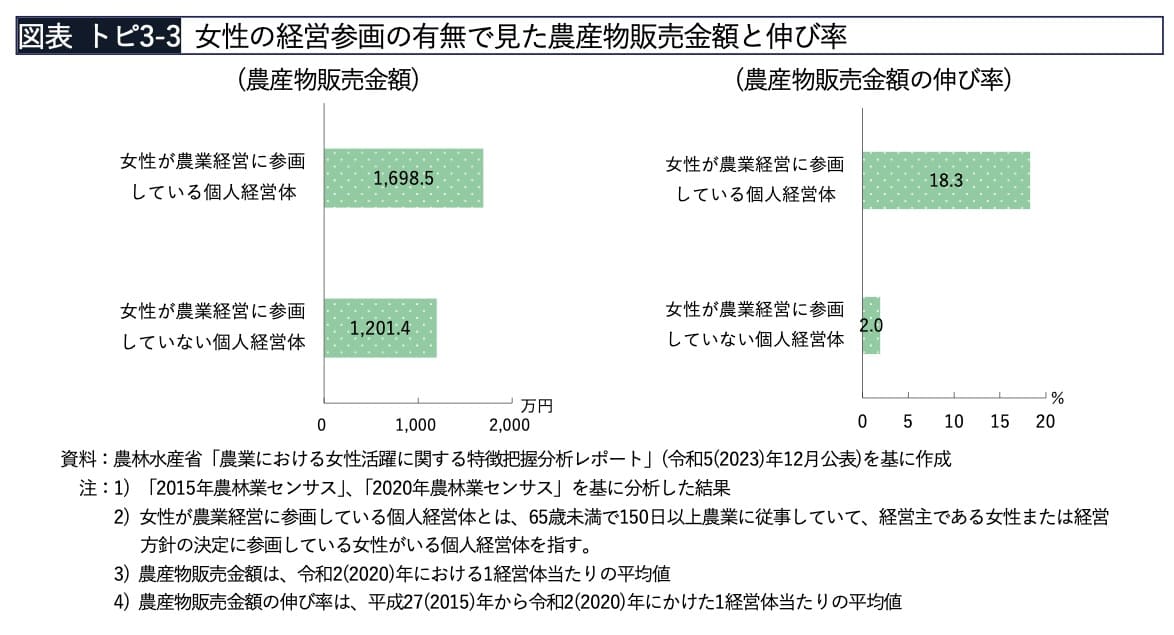

担い手や人手不足への課題は年々深刻になる一方、女性の活躍が目立ってきている。

農業で働く女性は全体で減少傾向にあるものの、年間150日以上農業に従事する女性は、2015年の15〜59歳の数に対し、5歳加えた2020年の20〜64歳の数が約1万人増加。

さらに女性が経営参画している個人経営の農家では、農産物の販売額の伸び率を高めていることも判明した。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「トピックス3 女性活躍の推進」

これからはより女性の参加をサポートし、働きやすい環境を整えることが、農業界全体の底上げにつながるだろう。

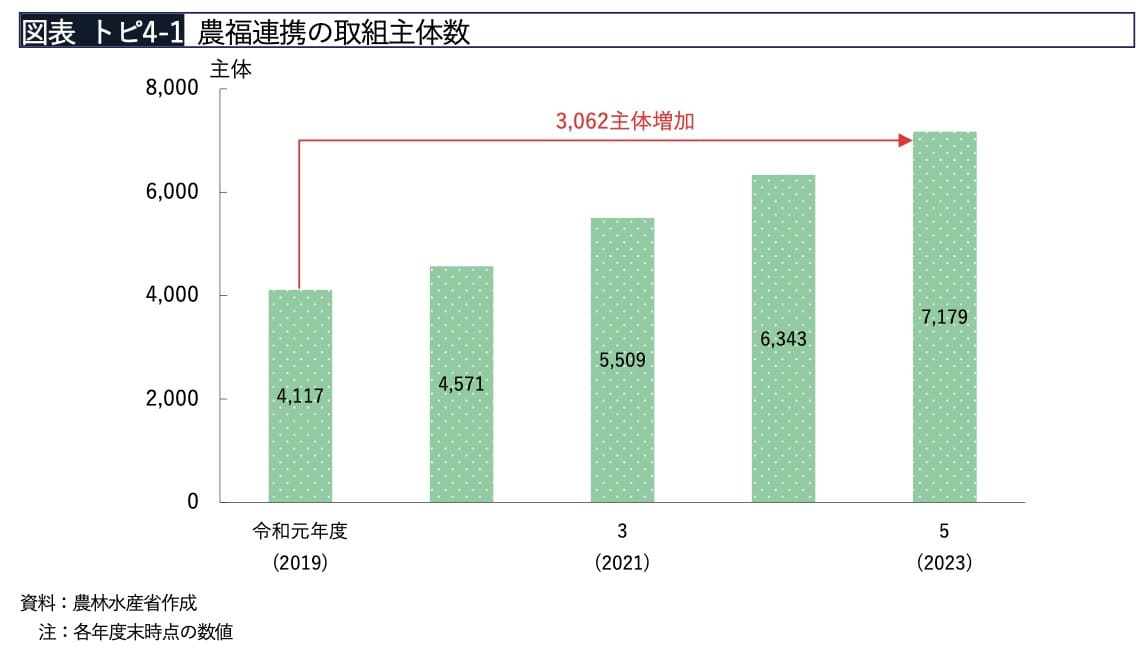

また人手不足の解決策として、農福連携への取り組みも広まっている。

農福連携とは、障害者が農業分野で活躍することを通じて、自信や生きがい、社会とのつながりを創出する取り組みだ。この農福連携に取り組む主体数も年々増加している。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「トピック4 農福連携の更なる推進」

ただ、農福連携を活用する農業者は、経営の負担が増えることも少なくないため、国がしっかりとサポートしていくことも大切だ。

海外から稼ぐ力を強化

国では農業者の利益を向上させることを目的に、輸出促進の他、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費の拡大などの「海外から稼ぐ力」の強化を進めている。

主に海外で評価の高い日本の果実や牛肉などの農産物の輸出や、日本の優良品種の流出を防いで適切に保護・活用するための育成者権管理機関の取り組みなどが挙げられる。

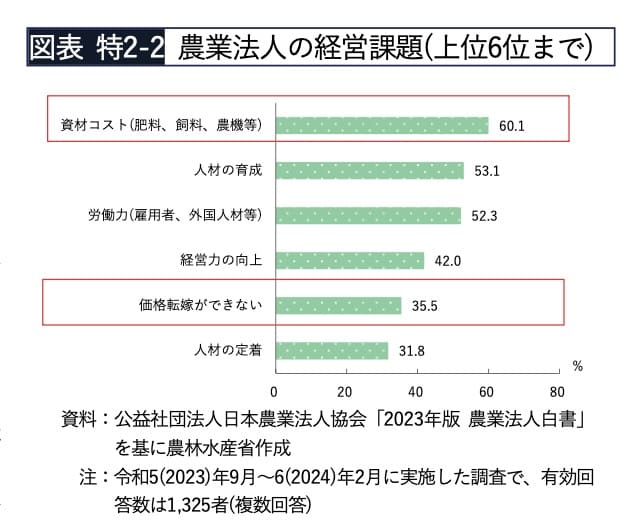

生産コストが上昇している昨今でも、現状は消費者の値頃感から農産物の価格をなかなか転嫁するのが難しい。そのような中で海外からの収益を高める政策は、今後ますます注目されるだろう。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「特集2 合理的な価格の形成のための取組を推進」

この政策により農産物の輸出に携わる中間業者が利益を得るのはもちろんだが、しっかり農業者へ還元されることを強く望む。

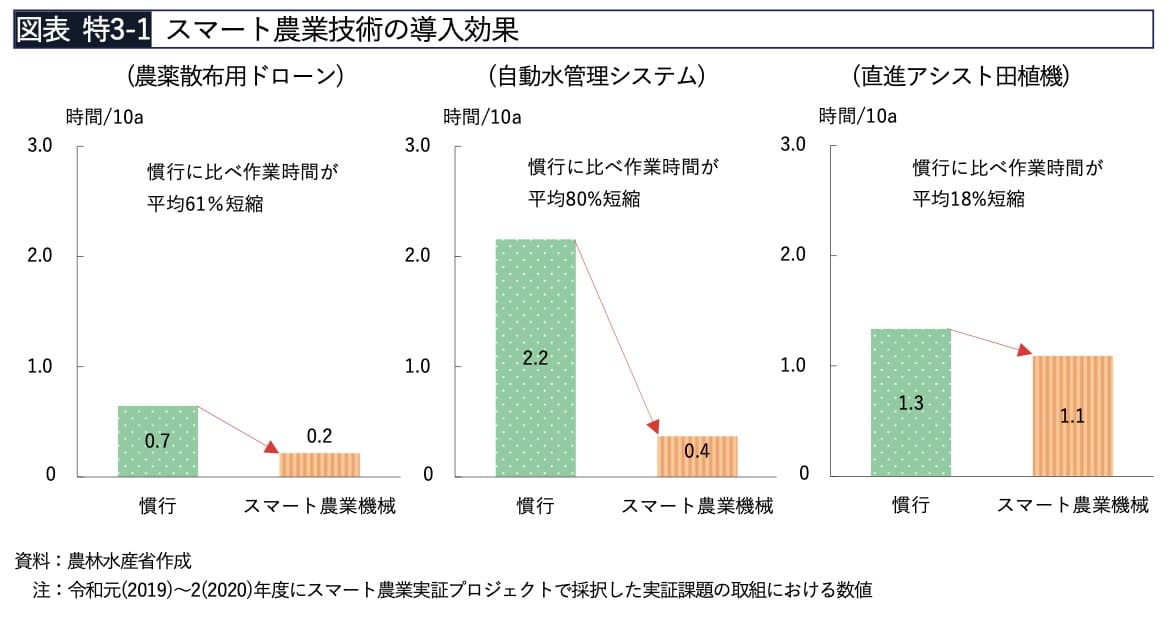

スマート農業の進歩と現状

スマート農業については、年々着実な進歩を遂げていることが分かった。

スマート農業の導入により、⽣産性の向上などを図る取り組みは農業の現場で広がりを⾒せている。

ドローンを使った農薬や肥料などの散布⾯積は、近年急速に拡⼤しており、2023年には109万7000ヘクタールとなっている(2024年時点の日本の農地面積は427万ヘクタール)。

実証プロジェクトの技術別に⾒ると、平均作業時間が農薬散布⽤ドローンで61%、⾃動⽔管理システムで80%、直進アシスト⽥植機で18%と、それぞれ短縮されたことも明らかになっている。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「特集3 スマート農業技術の活用と今後の展望」

実証プロジェクトを通じてスマート農業の導⼊による効果は確認されたが、課題は依然として多岐にわたる。特に果樹や野菜では⼈⼿に頼る作業が多く、手軽に導入するのは難しい上に、コスト面での負担も懸念される。

それを解決するために、スマート農業の技術を元に作業を代行するサービスや、ドローンなどのシェアサービスが展開されている。

ただスマート農業は農業者の環境や規模などによって、机上の空論に感じられていることも否めないだろう。だからこそスマート農業を敬遠するのではなく、理解することや歩み寄る姿勢を持つことが、農業に発展をもたらすかもしれない。

みどりの食料システム戦略の進展

みどりの食料システム法とは、環境に優しい農業などに取り組む生産者の計画を国が認定し、税制優遇や融資で支援する法律だ。これは2022年に施行されている一方、認知や理解はあまり進んでいないようにも感じる。

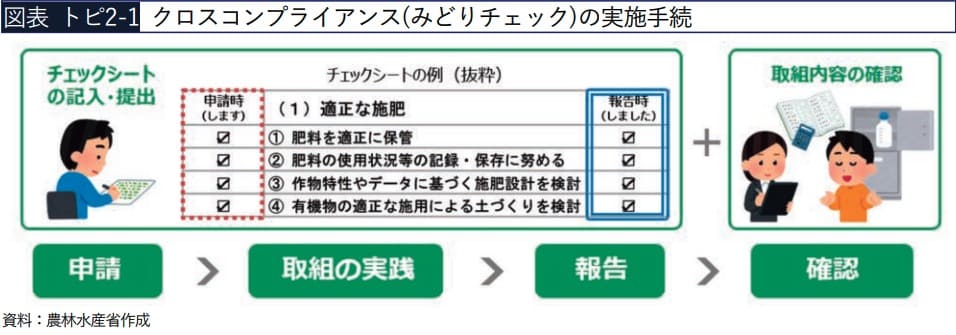

そのことを受け、国でもみどりの⾷料システムに関わる事業者から消費者までの理解と⾏動変容を促す施策を行っている。白書では、補助事業などを活⽤した者が最低限⾏うべき環境負荷低減の取り組みを⾏っているかをチェックシートで確認する「クロスコンプライアンス」や、環境負荷低減の取り組みの「⾒える化」、学⽣などによるみどり戦略に基づいた活動を表彰する「みどり戦略学⽣チャレンジ」が紹介されている。

出典:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村の動向」内「トピックス2 みどりの食料システム戦略の進展と消費者の行動変容」

まずは国民一人一人がみどりの食料システム戦略を理解することが、持続可能な農業への一歩になるだろう。

まとめ

2024年度の農業白書は、生産コストの上昇や担い手不足といった、日本の農業が直面する厳しい現実を浮き彫りにした。その一方で、女性の活躍や農福連携といった新たな担い手の台頭や、スマート農業の着実な進展は、課題を乗り越える大きな可能性も秘めている。

海外から稼ぐという方針も、少子化の一途をたどる日本では有効な戦略として十分に期待できるだろう。

政策全てがプラスに働くことは難しいかもしれないが、ただ否定するだけでなくそれに代替する案やポジティブな意見を寄せることも、国は欲しているかもしれない。

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。