「価格が上がらない」ネギ流通の“見えない壁”

ネギは、日本の食卓に欠かせない野菜のひとつでありながら、その価格は長年にわたり安定しない。特に、農産物のほとんどが卸売市場を通してスーパーマーケットなどの小売業者に流通している現状において、需給バランスが崩れるとすぐに価格が下落し、生産コストを下回る事態すら起こり得る。ねぎびとカンパニー代表の清水寅(しみず・つよし)さんは、農業経営の実態を次のように語る。「原価と売価は変動するが、固定費は変わらない。農薬や資材、段ボール、運賃などの見積り額が半年に1回のペースで値上がりしている状況では、コスト増に対応するだけでも大変。豊作で価格が下がれば、その負担はすべて農家に返ってくる。」こうした流通構造の課題は、インフレによって一層明らかになりつつある。

北海道の「夏ネギ」が持つ可能性と課題

葱出荷組合zero staff Instagramより

北海道で栽培される「夏ネギ」は、初夏から秋口にかけて収穫される。この時期、本州のネギ産地は端境期を迎えるため、北海道の夏ネギは本来、市場価値が高い希少な農産物だ。しかし、実際には少し豊作になっただけで需給バランスが崩れ、価格が暴落することも珍しくない。生産者や出荷団体が、直接スーパーマーケット等に出荷したり、ECサイトで消費者に販売したりする場合は生産者が価格を決められるが、卸売市場を通す場合は他の生産者の出荷量や需要に左右されるため、価格の維持が難しい。

また、「ネギは長距離輸送により品質が劣化する」との懸念から、北海道から九州・中四国への物流網が整備されておらず、結果として九州・中四国地方へ国産夏ネギが十分に届かない。仮に届いたとしても、一度関東圏で安値がついたネギに高い物流コストが上乗せされた状態で到着し、価格競争力を欠いてしまう。そのため、外食産業や小売業の多くが、通年で安定供給が可能な中国産ネギに依存せざるをえない状況が続いている。

北海道産の良質な「夏ネギ」を全国へ

こうした構造的な課題を解決すべく、ねぎびとカンパニーは自ら立ち上がった。2025年、北海道函館に支社を設立。物流会社と提携し、空輸やチャーター便、さらには小口配送に至るまで、新たな物流ネットワークの構築を進めている。さらに、関東圏にも集配センターの設置を検討中で、将来的には北海道産のネギを集配センターから全国へ安定供給できる体制の確立を目指している。

また、この物流網の再構築に伴い、マイナビ農業が持つ全国のネットワークを活用し、関西・中四国・九州エリアでの新規販路開拓も本格化。従来の市場頼みの販売方法から脱却し、「生産と消費のギャップを埋める」本取り組みは、国内のネギ流通の構造的課題に農家自らが切り込む革新的な取り組みといえる。

さらに清水さんはネギの規格改革への挑戦も見据えている。「ネギは規格上、下から60センチが流通されている。上の青い部分は家庭で切り捨てられるが、青い部分が少し枯れるだけで規格外として流通できないのが現状。なら、葉が枯れる部分を省いた50センチのネギを出荷すれば良いのではないか。段ボール代も積載量も減らせてたくさん運べる。ネギだけじゃない、規格を変えることで、日本中へもっと国産の野菜を届けられるようになるはずだ。」昨年夏、高温のためネギの上部が枯れ、多くのネギが廃棄され、たくさんのネギ農家が泣いた。この生産と流通の歪みを何とか変えたいという、清水さんの強い思いがある。

葱出荷組合zero Instagramより

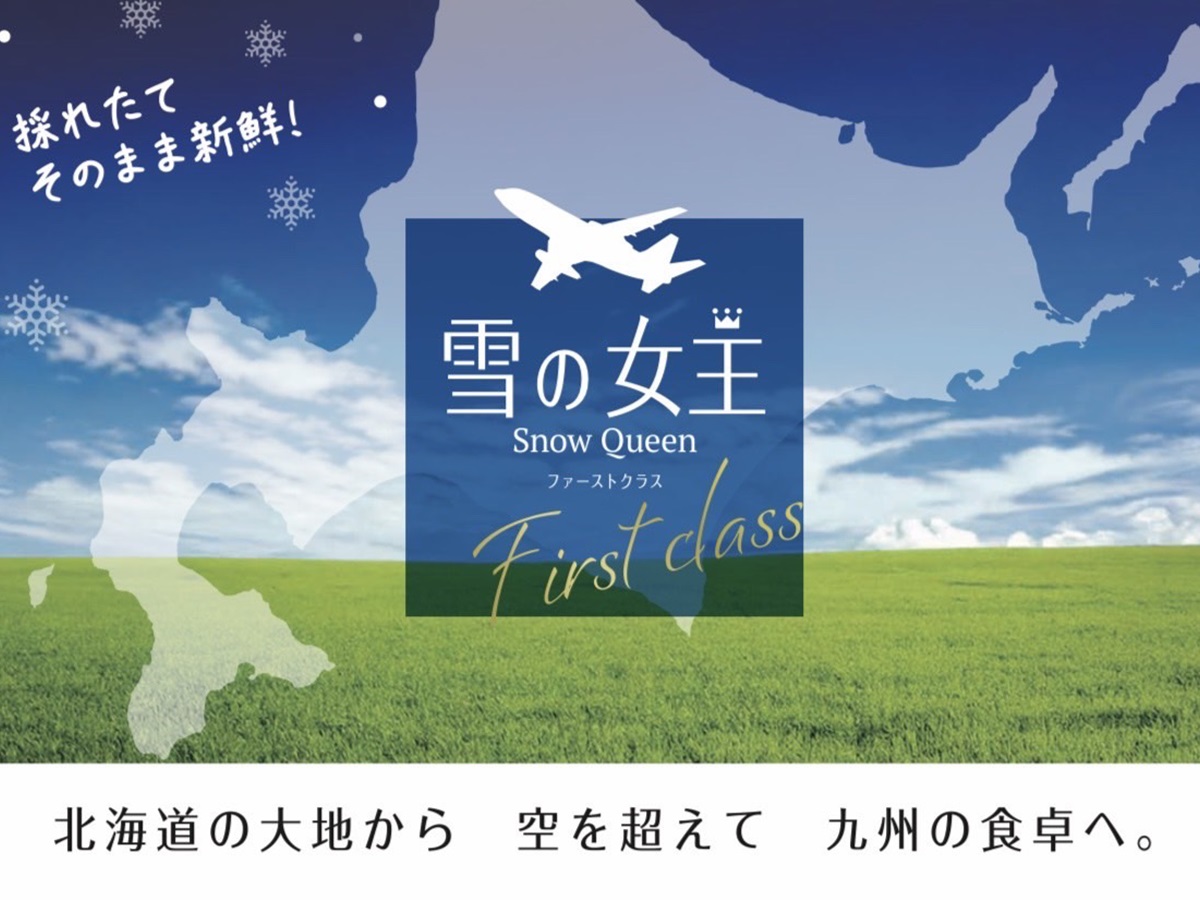

新ブランド「雪の女王」――ネギの高級化を目指して

ねぎびとカンパニーが手がける新ブランド「函館ネギ・雪の女王」も、すでに流通が始まっている。このブランドは、ただおいしいだけではなく、「美しさ」「物語性」「品質の高さ」に焦点を当てたプレミアムネギとして、都市圏スーパーを中心に展開中だ。商品形態は、バラ詰め、2本・3本・4本束など多様で、ギフトや日常の料理用途など幅広く対応。

「雪」という言葉には、白く清らかな見た目と、北海道の雪解け水で育った味の清涼感を表現。「女王」には、最高級品質への誇りと自信が込められている。東京・名古屋・大阪・博多を中心に全国のスーパーで、7月〜11月の間、夏の「清涼感」を感じさせる野菜として販売される予定だ。

さらに、高級ブランド「雪の女王ファーストクラス」は、北海道から九州まで空輸で届けられる構想も進行中。その背後には、函館のきらめく夜景や、夏の終わりにふと感じる郷愁を想起させるストーリー性が込められている。

生産体制の拡大と“次世代ネギ農家”育成へ

現在、同社の函館支社は道内の契約農家とともに、50~80ヘクタール規模でのネギ生産を行っている。今後は道内で300ヘクタール規模への拡大を目指し、供給体制をさらに強化していく計画だ。具体的には、YouTubeチャンネル『いわもとふぁーむTV agriculture studio』でネギの栽培技術を発信する岩本裕昭さんと、出荷組合zero(ゼロ)の生産者たちが道内4拠点で産地づくりを進めている。ブロッコリー畑の転用や、むかわ町での大規模圃場(100ヘクタール)も視野にある。

この取り組みは、単に自社の利益やブランド確立にとどまらず、全国のネギ農家の経営安定化を目的としている。将来的にはマイナビ農業と共に栽培マニュアルや人材育成を通じて、地域に根差した「ネギ農業の新しい担い手」を全国各地で育成する構想も描いている。「農家になりたいが、栽培を教えてくれる人がいない」という悩みに対し、ネギ農家の後継者をしっかりと支援する体制を整えていく方針だ。

ネギ流通を、農業現場から変える時代へ

いわもとふぁーむ Instagramより

これまでの農業界では、長年培われた市場や規格が常識となり、それが結果として生産者の柔軟な対応を難しくしてきた一因となっている。今回の取り組みは、その常識を見直し、農業現場から価格・流通・販路の在り方を再構築することで、日本農業の未来を切り拓こうという試みだ。この挑戦は、ネギという一つの作物にとどまらず、今後の日本全体の食料自給率や食料安全保障に直結する重要な意義をもっている。異常気象や国際情勢が不安定な昨今、「国産作物があるのに届かない」――そんなもどかしい現実に、正面から立ち向かう時が来ている。

代表コメント

ねぎびとカンパニー株式会社 代表取締役 清水寅

長年続いている農作物の「規格」は誰のためのものなのか。結果として、おいしい国産ネギがあるにもかかわらず、海外産に頼っていることに矛盾を感じています。原価も時代も気候も変わっているのだから、規格も変えていくべきです。農家が無理なく出荷でき、日本全体の供給量を支えることが、結果的に市場や農協、そして未来の日本のためになると信じています。一緒に力を合わせて変革してくれる方をお待ちしています。

株式会社マイナビ 農業活性事業部事業部長 横山拓哉

人手不足や生産コストの増加、気候変動など、いま日本の農業は危機的な状況にあります。そんななかで「農業をやりたい」「地域・農地・日本食を守りたい」という若者の芽をつぶさないよう、就農者に栽培技術や経営ノウハウを惜しみなく共有し、早期の自立を支援したいと考えています。この取り組みが、その“きっかけ”の一つとなれば幸いです。今までやりたくてもできなかった人、現状の農作物の在り方に疑問をもっている人、その声をぜひ私たちにぶつけてください。

日本の素晴らしい農産物を、未来を担う子どもたちに繋いでいくために、新しい流通体制を、共に築きましょう。

~ネギの安定供給を求める九州・中四国の皆さま~

「話を聞いてみたい」「仕入れを検討している」という場合はぜひこちらよりお問い合わせください。

E-mail:agri.info@mynavi.jp

TEL:03-6267-4019

問い合わせ窓口:ねぎびとカンパニー株式会社・株式会社マイナビ 農業活性事業部