メリットを市民に還元する!1970年代に始まった農業資源化

庄内平野の中心に位置している山形県鶴岡市は約11万人の人口を有し、東北地方で最も広い面積を誇る。一方を日本海に、残る三方を出羽三山、鳥海山、朝日連峰に囲まれた、自然豊かな地域である。

平野部では稲作が盛んで、9割を「はえぬき」や「つや姫」、「雪若丸」などの山形県品種が占める。メロンやだだちゃ豆(枝豆)の産地としても知られている。

豊かな自然に育まれた食文化を大切に受け継いできたことが評価され、鶴岡市は2014年12月、日本で初めて「ユネスコ食文化創造都市」に認定されている。

下水汚泥を主原料とする「つるおかコンポスト」は、そんな鶴岡市で製造販売されている。「当市では、1970年代から下水道の整備が始まりました。現在は30カ所の下水処理施設が運用されており、そのなかで最大の施設が鶴岡浄化センター。鶴岡浄化センターのほど近くに位置する鶴岡市コンポストセンターで、『つるおかコンポスト』を製造しています」

こう教えてくれたのは、事業主体である鶴岡市上下水道部下水道課浄化センターの佐藤拓哉(さとう・たくや)さんだ。

「事業の起点は1970年代に遡ります。当時から、下水汚泥は市民の財産であると捉え、下水汚泥を焼却・埋立てに頼るのではなく、農業資源として活用する方法を模索してきました。稲作・畑作が盛んな地域ですから需要が見込めたこと、焼却施設が少なかったことなど、地域の実情と合致していたこともあり、1986年に製品の販売を始めることができました」

「つるおかコンポスト」の原料は下水汚泥ともみ殻。施設運営はJAに委託

「つるおかコンポスト」の原料は、下水汚泥ともみ殻。それを発酵させて製造している。鶴岡市コンポストセンターは鶴岡浄化センターから約500mの場所に立地しており、下水汚泥は鶴岡浄化センターから、もみ殻はJA関連施設から調達され、それぞれダンプトラックで搬入される。製造施設の運営(コンポストの製造から販売まで)はJA鶴岡が担っている。

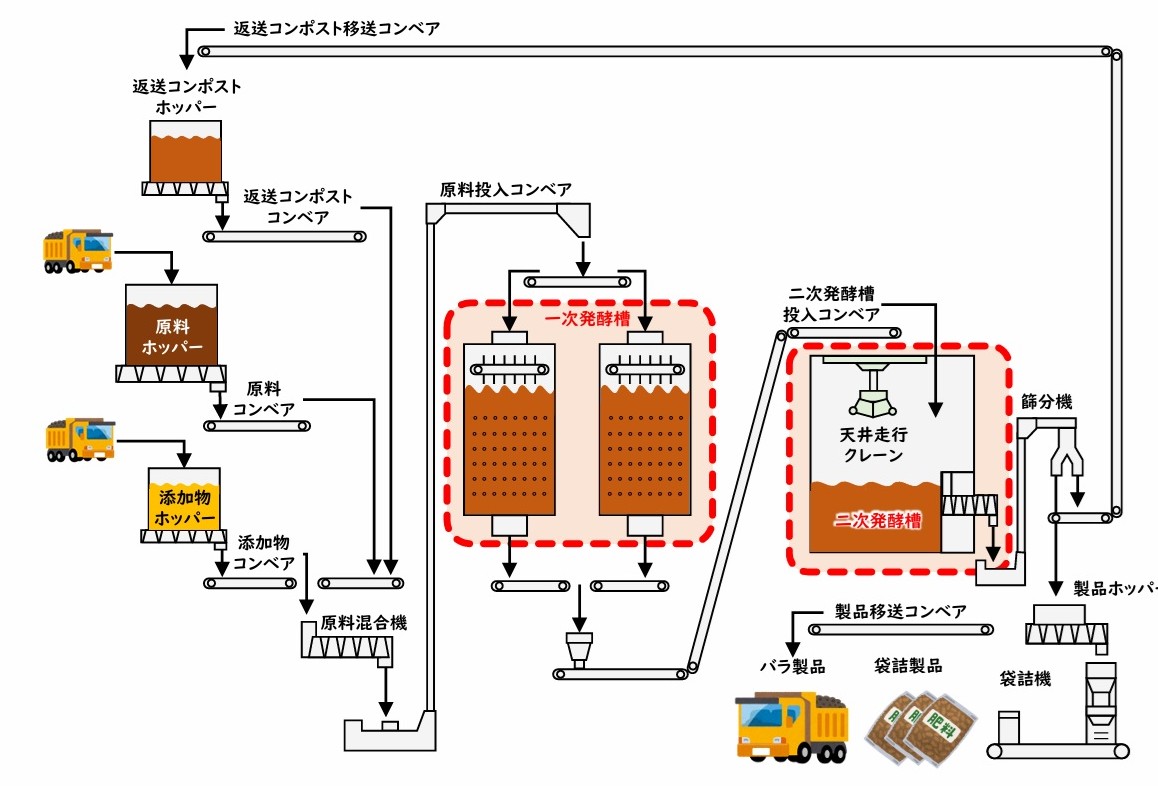

「製造は二段階に分けることができます。一次発酵には密閉式縦型発酵槽を使用し、約2週間かけて発酵を進行させます。この段階では分解しやすい一部の有機物のみ、発酵が進みます。一次発酵が行われる発酵槽は密閉式ですから、臭気漏れがないのが特徴です。続いて貯留槽型の二次発酵槽にて、60日間熟成します。切り返しは天井走行クレーンを使用し、均一な発酵を促進します。鶴岡市コンポストセンターの生産能力は3t/日。最近3年間の実績では、年間生産量は500t以上。2024年は600tを超えました」(佐藤さん)

価格は10kg袋が330円(税込み)、350kgの大容量タイプが1,650円(税込み)。製品の8割が農業生産者向けに、残り2割は市内のホームセンターなどで販売されている。このほか、小学校の農業体験学習用に無料で提供するなど、地域への還元も欠かさない。

「つるおかコンポスト」は土壌の透水性と通気性を向上させる

「つるおかコンポスト」によって、「下水汚泥という資源を有効活用し、市民に還元する」というコンセプトが優れていることは、ご理解いただけたことと思う。一方で気になるのは、その効果だ。農業生産者は、どのように評価しているのだろうか? 佐藤さんは自信を持って答えてくれた。

「『つるおかコンポスト』は肥料ではなく、土壌改良材として販売しています。もみ殻を原料に使うことで、ふかふかとした質感に仕上がっています。機能としては、水はけの改善や湿害対策に有効であると評判です。水田転換畑や排水性の悪い農地での使用例が多く、農家さんからは『品質が安定しているから、安心して使うことができる』との声が寄せられています」(佐藤さん)

先に記したように、鶴岡市の特産品の1つに、だだちゃ豆(枝豆)がある。枝豆とは、未成熟の大豆のこと。これが畑だけでなく、水田転換畑でも生産されていると思われる。大豆は過剰な湿気を嫌う作物だ。排水性の悪い転換畑で大豆を栽培すると、出芽不良、初期生育不良などが発生し、収量が低下しやすい。「つるおかコンポスト」は、水はけの改善や湿害対策に有効であるため、同地域の農業生産者の課題解決に利用されているのだ。

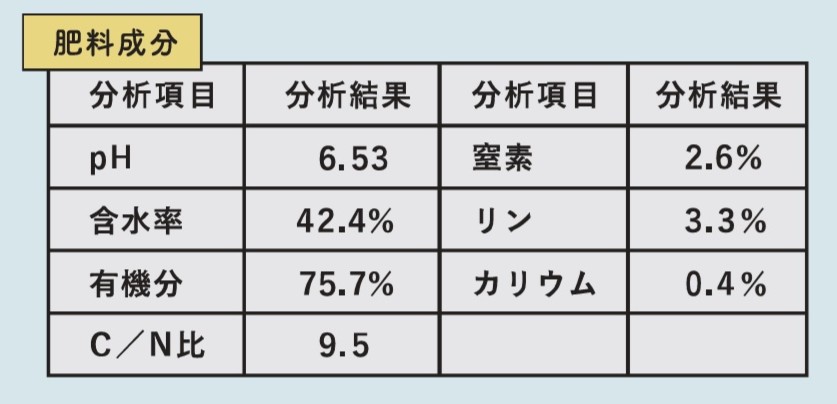

「土壌改良材として販売していますが、肥料登録もしています。成分表をみて気付くかも知れませんが、下水汚泥肥料の特徴として、窒素だけでなくリン酸も多く含むこともあげられます。化成肥料のリン酸投入量を減らすこともできるはずです」(佐藤さん)

鶴岡市は「つるおかコンポスト」の効果を科学的に確かめようと、2021年から山形大学と共同研究を行っている。連作障害により地力が低下した農地において、コンポスト・化成肥料・牛糞堆肥を使用して、デントコーン・大豆・そばなどを輪作栽培し、土壌改良効果を調査した。その結果、コンポストには堆肥と同等以上の効果があることが確かめられた。

新たなコンポスト製造施設の建設と循環型モデルの深化に向けて

鶴岡市コンポストセンターは稼働開始から約40年が経過し、老朽化が進んでいる。また、現在は鶴岡浄化センターから発生する汚泥のうち、コンポスト化されているのは全体の約30%であり、残り70%は市外の業者に委託し、有償で処理されている。

「そこで当市では、令和9年度の稼働開始を目指して新施設の建設を進めています。新施設ができることで、鶴岡浄化センターで発生する汚泥の約90%を活用して、現在と同じ品質のコンポストを3倍(年間1,620t)も製造できるようになります」(佐藤さん)

下水汚泥の処理を市内でほぼ完結させることが可能となれば、産業廃棄物処分費の削減や、汚泥輸送に伴うCO₂排出量の大幅な抑制が実現できる。

新施設建設のメリットは、ほかにもある。

「部品点数の少ないシンプルな設備構成と省エネ性能の高い機器を採用し、維持管理費の低減を図るとともにコンポスト製品販売量の増加などにより、ランニングコストの縮減を見込んでいます。削減したコストやコンポスト販売増加による利益の一部は、老朽化している市域の下水道設備の、点検を含めた維持・管理に役立てることができるのです」

佐藤さんはこう教えてくれた。下水道設備が市民生活に不可欠であることは、言うまでもない。その維持管理の一翼を、鶴岡市では、下水汚泥の有効活用が担って行く。

「つるおかコンポスト」の取り組みは、行政(鶴岡市)と農業団体(JA鶴岡)、それに教育・研究機関(山形大学)が連携することで実現した好事例だ。持続可能な地域農業と地域社会の実現に向けたモデルケースとして、他の自治体からも注目を集めている。佐藤さんからのアドバイスを、本稿のまとめとしたい。

「秋田県では新たなコンポスト化施設が完成し、宮城県では施設導入について検討会が開催されており、当市としても積極的な情報提供を行っているところです。江戸時代には、都市の下肥が農地に還元される仕組みが存在していました。『つるおかコンポスト』は、その知恵を現代の技術で再構築したものであり、地域農業への資源循環という観点で見れば、極めて合理的かつ持続可能なアプローチです。こうした取り組みが広く全国に普及したら嬉しいです。それには、情報発信が必要。地域住民、農業者の皆さまに、こうした取り組みを理解してもらえるように、周知にも力を入れて行きます」

画像・図提供:鶴岡市上下水道部下水道課浄化センター