雲南省建水県で行われた研修

成田から北京首都国際空港へ飛び、7時間の乗り継ぎを経て、昆明長水国際空港に到着した。目的地の建水県は、さらに車で3時間かかる。成田から片道17時間以上に及ぶ長旅である。

中国の南部、雲南省の紅河ハニ族イ族自治州に位置する建水県は、深い歴史と文化遺産を擁する観光都市である。汽鍋(きなべ)という料理が有名で、私は子どもの頃に読んだ中華料理マンガでその存在を知り、今回食べるのを心待ちにしていた。

旅行中は先方が大量の料理で歓待してくれた。中央左側にある、中心が煙突状に突き出た不思議な形の鍋が汽鍋である

案内をしてくれた人によると、建水県は観光地としてだけでなく、温暖な気候を生かして、早い時期に収穫されるブドウの産地としても知られているらしい。

目的地の近く、高速道路から降りたところにはブドウの像が立っていた

今回お邪魔したのは、「雲南省早生ブドウ園における電動摘蕾(てきらい)機の現地視察・技術研修会」である。摘蕾とは、蕾(つぼみ)を摘み取り1房あたりの粒を減らす作業で、粒の肥大など品質向上のために行われる。日本でもJA松本ハイランド製の「テキライグシ」を利用している農家は多いが、こちらはその電動版という感じのものだ。

研修で使われた電動摘蕾機

大きくてごっついハサミといったような形だが、ローラーでブドウの房を挟み、スイッチ一つで摘蕾できるというものだ。実際に持ってみると、やや重さを感じたが、農作業の省力化という意味では役に立つかもしれない。

このようにして房を挟む

電動摘蕾機を使用した後の房

電動摘蕾機を使って房づくりをしたシャインマスカット

今回の研修では3つのブドウ園を回り、園ごと、ハウスごとに成熟度の違うシャインマスカットを見て回った。いずれも、この電動摘蕾機を使って房づくりをしたものである。

最も成熟度の高いシャインマスカットは、4月末〜5月頭には収穫されるという。

さらに育つとこのようになる

12月中旬に電動摘蕾機を使って房づくりをしたシャインマスカットはここまで大きくなった

なお、この電動摘蕾機は日本のブドウばさみメーカー・株式会社サボテンがサンプルを持っており、レンタルにも対応しているため、気になるという人は一度連絡を取ってみるといいだろう。

興味深かったのは、園を回るごとに、毎回記念写真を撮ることだ。日本のブドウ農家の研修にも何度か参加したことがあるが、記念写真を撮るという習慣は全くなかったので、このあたりは文化の違いを感じる。

Instagramで海外のブドウ園の様子を観察していると、横断幕を持ったブドウ農家たちの集合写真を見かけることがよくあるのだが、まさか自分が当事者になるとは思わなかった。

ブドウ畑の下で集合写真。この後筆者も写真撮影に参加することになる

中国のブドウ事情について

せっかくなので、見学した中国のブドウ園についても紹介しよう。ただし、これは雲南省建水県におけるごく一部のブドウ園で通訳を介して聞いた話を基に、筆者が他の国や地域で見聞きした情報を加えたものである。中国内でも他の地域では事情が異なっていたり、情報に誤りがあったりする可能性もあるので、その点を理解した上で読んでいただきたい。

建水県には、数多くのブドウ園があり、道路から見渡す限りブドウのハウスが建っているような状況もしばしば見かけた。

見渡す限りのブドウハウス

上の写真とは別の場所。線路沿いにブドウハウスが密集している

案内をしてくれた人に聞いたところ、これらはほぼ全てがシャインマスカットの畑なのだという。日本から流出した品種がこんなに大規模栽培されている様子を見て、もちろん思うところはいろいろとあるが、日本とは桁違いのスケールには驚くほかなかった。

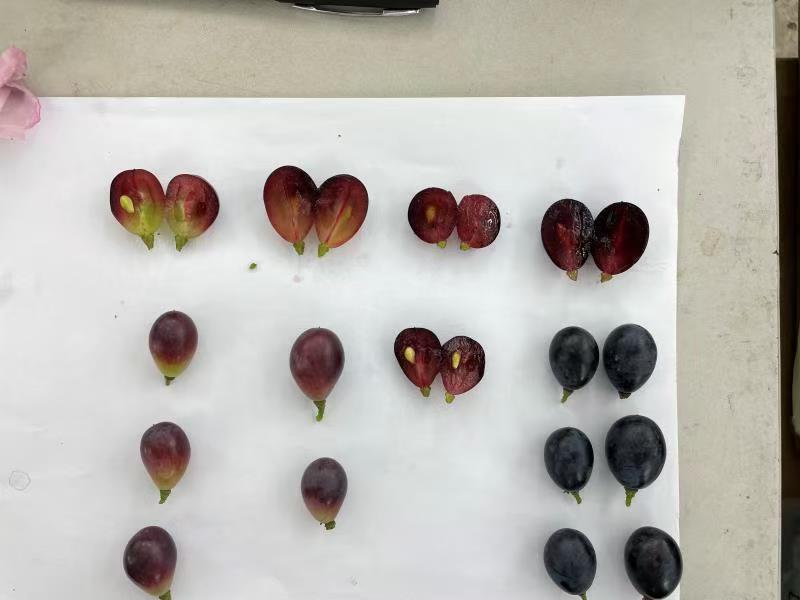

「“ほぼ”全てが」というのは、ごく一部にアメリカ・カリフォルニア農業試験場作出のレッドグローブと、山梨県果樹試験場作出のサマーブラックがあるのだと教えてもらったからだ。

サマーブラックは日本国内ではあまり栽培されておらず、いちマイナー品種として扱われているが、硬めの食感と濃厚な味わいを持ち、熟期が早いこともあって、「中国では巨峰以上に大人気らしい」という話を聞いたことがあった。質問すると、おおむねその通りだが、現在ではシャインマスカットの人気に押されて、栽培面積は急激に減っているとのことだった。

かつてサマーブラックが人気だった頃は、無摘粒で作っていたそうだ。

筆者がかつて購入したサマーブラック。日本国内では2025年現在も苗木の入手が可能

見学に訪れたブドウ園も当然大規模で、ブドウハウスがひたすら続き、端が見えないほどだった。聞いたところ、面積は8ヘクタールもあるらしい。労働人数は日によって変わり、アルバイトが100人単位で来る日もあると教えてくれた。

見学したブドウ園の一つ

中に生えているのは6年生のシャインマスカットで、1房10段で房作りをしている。日本と比べると、だいぶ大きい印象だ。

なんでも「中国では大きな房が人気で、見栄えが悪いものはそもそも買ってもらえない」そう。そのため、中国のブドウ農家は、味は二の次で大房化させる傾向にある。

日本では一般的に、1房650グラム程度に抑えて房作りをするケースが多いが、中国では1キロ以上が当たり前で、時には2キロ近くになることもあるそうだ。

2024年にタイの高級スーパーで見つけた中国産シャインマスカット

確かに、以前タイや香港で見かけた中国産シャインマスカットは、日本では見たことのない大房の物が並んでいた。

さらに、収量を稼ぐために、着果量も非常に多くなっており、日本より全体的に樹勢が弱くなっている。木を見ただけでも、日本とは全く違う思想でブドウを作っていることが見て取れた。

また、2度目のジベレリン処理は初回の3週間後に行い、袋掛けは収穫2週間前に行うのが基本の作り方だそうだ。袋掛けが遅い理由を聞くと「早く袋掛けをすると、粒が大きくならない」との返事があった。

ハウスの内部。地の果てまでブドウ畑が続いているかのような錯覚に陥る

また、雑草の処理についてはどうしているのか尋ねてみると、人によっても違うが、「黒いシートを敷いて防除する」「農薬で枯らす」「そのまま」というパターンがあるそうだ。着果量が多く、葉もたくさん生い茂るので、そもそも日光が当たらず地面に雑草が生えないケースもあるとのこと。

上記とは別のブドウ園。防除のために黒いシートが敷いてある

房の生育がそろっていないのも着果過多によるものだろう。作業が大変そうだが、人海戦術でカバーしているのだろうか。

また別のブドウ園。白いパイプの中にはお湯が通っており、加温機とお湯でハウス内を暖めている

台木は主にアメリカで育種された貝達(ベータ)という品種を利用しており、赤土でpHが低いところに向くのだという。また、伐採したサマーブラックの木に継いでいる場合もあるそうだ。

研修の翌日は、また別のブドウ園に連れて行ってもらったのだが、筆者の見た限りではそこが一番レベルが高いように感じた。

家の上からはハウスしか見えない

あまりにも広大なため、ハウス内の移動はバイクを利用している。筆者を含む数人がトイレに行きたいと申し出たところ、車に乗せて移動してくれ、「ご丁寧に申し訳ないな……」と思ったのだが、何のことはない。あまりに広すぎて、歩いてトイレに行くのが無理だったというだけの話だった。

従業員のバイクがハウスの中に止まっている

畑の中は整理されており、ディスプレイには現在の湿度や輝度が順次表示されている。ただ、ここでも房は非常に大きく、着果量も極めて多かった。

畑はきれいだが、やはり房は大きく着果量は多い

トイレのついでに、と室内も案内してもらったのだが、大型のビジョンに分割画面で畑の様子が映し出されているのには驚いた。まるでロボットアニメに出てくる司令部のようだった。

中国のブドウ園を見学して、栽培面で参考になることはあまりないように思えたが、規模感や投資額など、スケールの大きさには非常に衝撃を受けた。

大型ビジョンに畑の様子が映し出されている

中国ブドウ栽培のこれから

最後に、中国のブドウ栽培の未来についてもレポートしよう。実は、中国ではシャインマスカットからブルーベリーへ転換する動きがあるのだという。

研修の最初に訪れたブドウ園では、木のないハウスがあり、大型のポットが大量に転がっていた。これは一体何なのかと聞くと、シャインマスカットを伐採し、跡地でブルーベリー栽培をするのだと言っていた。

研修で最初に訪れたブドウ園にて

なんでも、シャインマスカットが飽和した結果、市場価値が暴落し、農家の収入が一気に落ちてしまったそうだ。今回見学した建水県は中国で最も早場の産地なので、出荷価格は比較的高いが、他の産地ではキロ単価が100円以下になるケースもあるのだとか。

研修翌日に見学した、非常に設備の整ったブドウ園は離れたところにブルーベリー園もあるとのことで、併せて見学させてもらった。

見学させてもらったブルーベリー園

ブドウ園同様、園内の移動は車やバイクに頼っている。極めて大規模で、ハウスも一つ一つが信じられないほど大きい。

ブルーベリー園の内部。この規模のハウスがたくさん並んでいる

栽培品種について聞くと、早生(わせ)と中生(なかて)の品種を1種類ずつ、計2品種植えていると答えてくれた。ただし、肝心の品種名については「アメリカで作られた、系統番号だけの品種だから分からないと思う」と濁されてしまった。

ブルーベリー収穫の様子。粒の大きさによって選別される

こちらの園では試食もさせてもらった。大粒だが甘みは十分にあり、非常においしかった。

ブルーベリーはポット栽培のため、ブドウと違って木を大きくすることがないからだろう。また、緑ブドウのシャインマスカットとは違い、完全に色付いてからでなければ収穫しても商品価値がなくなってしまうため、早穫りしてしまうこともないのではないかと推測する。

収穫されたブルーベリー

お土産として大量のブルーベリーをもらったが、あっという間に食べてしまった。品質はかなり高かった印象で、帰国後には2025年から雲南省産のブルーベリーが日本に輸出されるという話も小耳に挟んだ。この味がコンスタントに出せるのであれば、非常に有力なブルーベリーの輸入産地になりそうだ。

お土産にもらったブルーベリーの箱

ただし、2024年12月にはブルーベリー生産の大手であるオーストラリアのマウンテンブルー社が雲南省の無認可苗木園に対して裁判を起こし、勝訴したというニュースもあった。

中にはブルーベリーのパックが9つ入っている

また、中国のシャインマスカットが全てブルーベリーに転換されるかというと、そうではなさそうだ。

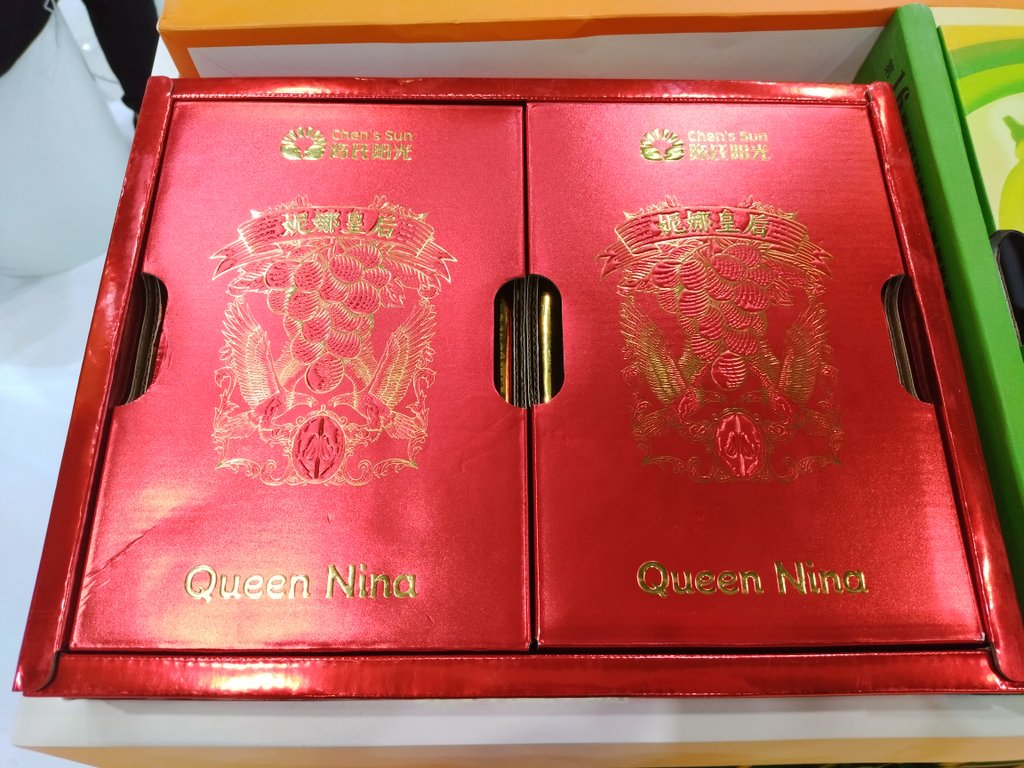

日本の農研機構が育種したクイーンニーナは日本でも人気の巨峰系の赤ブドウだ。シャインマスカットの影に隠れがちだが、すでに中国に流出している。中国でも人気があるようで、キロ単価は3000円から高いと5000円程度になることもあるという。

2024年9月に香港で開催されたアジアフルーツロジスティカではクイーンニーナの箱も展示されていた

さらに、シャインマスカットの交配品種も次々に生まれている。今回の研修に参加していた南京農業大学の教授・陶建敏(タオ・ジェンミン)さんは、シャインマスカットに日本の植原葡萄(ぶどう)研究所が育種した品種であるマニキュアフィンガーを交配し、新たな品種を作り出したという。

シャインマスカットとマニキュアフィンガーを交配した新品種(画像提供:陶建敏)

陶さんによると、この品種はまだ試作中だが、糖度は25度に達し、果肉は緻密で種なし処理後の粒は25〜30グラムになる。樹勢は強く、植え付けた年に実がなることもある。ただし、割れやすいという欠点もあるそうだ。

陶さんの育種した品種は他にもある。成熟期はシャインマスカットより1カ月遅いが、香りが強いシャインマスカットの子品種や、果肉が着色する品種、葉が赤紫に着色する品種など、さまざまな試作品種があるそうだ。まだ試作段階のため、世に出るのは数年先になるだろうが、どのような味がするのか気になるところだ。

陶さんが育種したシャインマスカットの子品種。成熟期は遅いが香りがいいという(画像提供:陶建敏)

陶さんが育種した赤系品種たち。シャインマスカットの血は入っていないという(画像提供:陶建敏)

果肉が着色する新品種(画像提供:陶建敏)

葉の色が赤紫に色付く新品種(画像提供:陶建敏)

研修後の懇親会に参加していた、新疆ウイグル自治区葡萄瓜果研究所の蔡軍社(サイ・ジュンシェ)さんは新郁という新品種の育種に成功している。こちらはレッドグローブ実生にリザマートを交配した品種で、粒の平均重量が16グラム、最大30グラムになる赤ブドウだ。

貯蔵性・輸送性に優れ、樹勢が強く、べと病にある程度の耐性があり、果肉はかみ切りやすい肉質で甘酸っぱく、生食用の他にレーズンにも向く品種とのことだ。新疆で育種された品種のためか、建水県では見かけることはなかった。

新郁の果実(画像提供:蔡軍社)

他にも、2024年には広西チワン族自治区南寧市にある広西農業科学院ブドウ・ワイン研究所が育種した桂葡15号というブドウが発表されている。交配親はシャインマスカットと瑞都紅玫で、父親の瑞都紅玫は中国国内で育種された欧州系ブドウである。

こちらは年2回収穫できるのが特徴で、発表された論文には、

「第1期の果実は6月下旬に熟し、房の平均重量は620g、最大は1044g。粒の平均重量は11.6g、最大は16.5g。糖度は19.5%、酸度は0.32%。」

「2期目の果実は12月下旬。房の平均重量は480g、粒の平均重量は9.78g(最大14.23g)、糖度18.5%、酸度は0.68%。雨よけ栽培に適している。」

と掲載されている。年2回の収穫を前提とした品種育成は少なくとも日本では過去に例がなく、非常におもしろい品種である。

今回は、実際に中国に行き、現地のブドウに関する情報を集めてきたが、非常に興味深い結果となった。日本とは違う視点での栽培技術に新たな道具の開発、大きな設備投資や新品種育成、さらには見切りの早さなど、これまで日本で見てきたものとは全く別の農業の世界がそこにはあった。

シャインマスカットやクイーンニーナの流出など、さまざまな問題もあるが、そういったことも含めて、今後も中国のブドウ事情に注目していきたいと思う。