尾花沢スイカについて

尾花沢スイカとは?

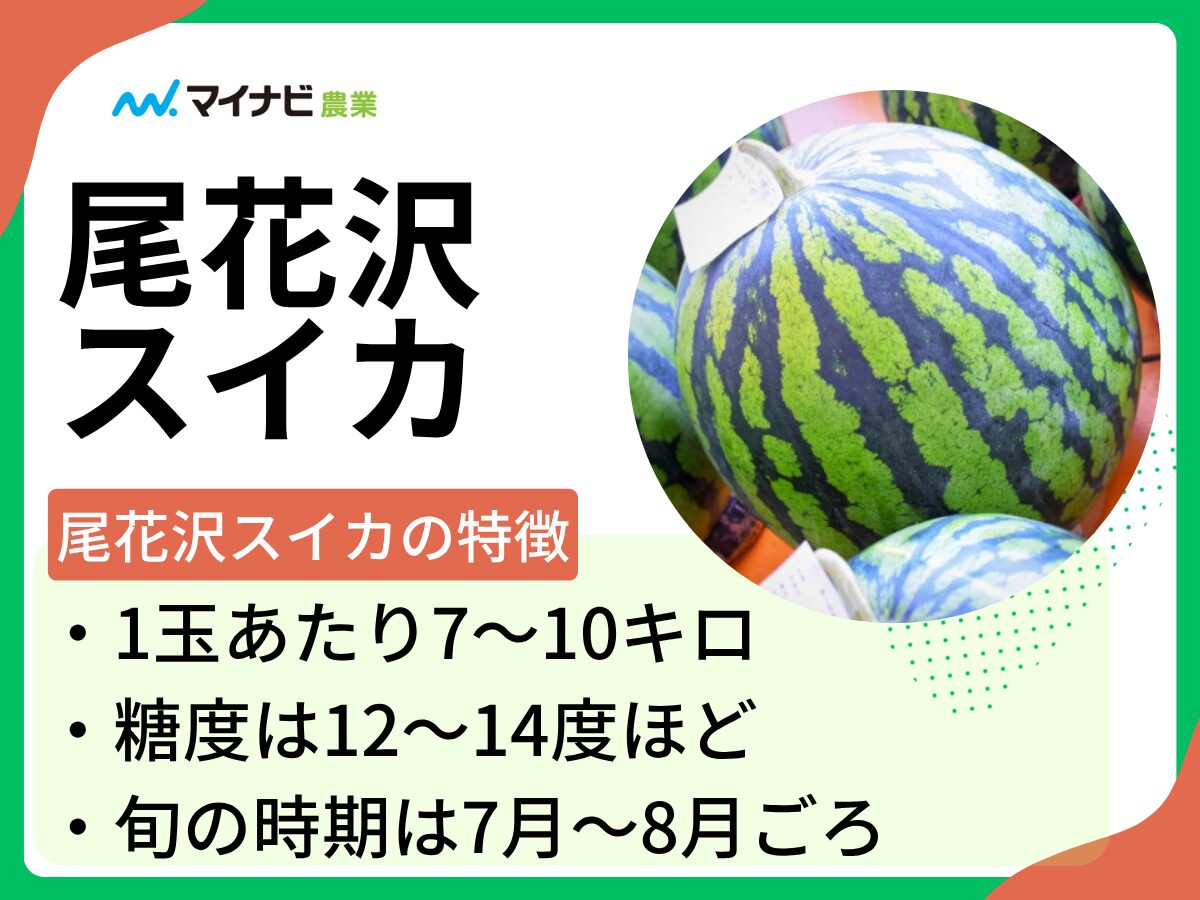

尾花沢スイカは、山形県尾花沢市を中心に生産されている、日本を代表する夏スイカのひとつです。7月〜8月の出荷量は全国トップクラスを誇り、夏の贈答品や家庭用として、多くの人に親しまれています。昭和初期から栽培が始まり、現在では夏のスイカといえば「尾花沢」というほど高い知名度を誇る存在です。

サイズと見た目

尾花沢スイカは、1玉あたり7〜10キロになる大玉サイズが主流です。大きく育つにもかかわらず、皮が比較的薄いため、可食部が多いのも特徴のひとつ。しかも果肉がしっかりしているため、輸送中に割れにくく、遠方へのギフトに適しています。また、糖度は12〜14度ほどです。

山形県尾花沢市を中心に生産

尾花沢市は、山形県北部に位置する盆地地帯で、最上川の豊かな流れと肥沃(ひよく)な黒土のクロボクに恵まれた土地柄です。

標高約300メートルという立地と水はけのよい土壌が、大玉でも割れにくく、みずみずしさと甘みを兼ね備えた高品質なスイカを育てます。収穫後には厳格な選果が行われ、基準を満たしたスイカだけが尾花沢スイカとして市場に出荷されます。

ブランドスイカとして高い評価

尾花沢スイカは、糖度11度以上という基準を満たしたものだけが出荷されるため、どの個体を選んでも安定したおいしさが保証されています。さらに、熟練の生産者によるスイカ叩きと呼ばれる音での熟度判断や、厳密な選果体制により品質が徹底管理されています。

このような取り組みから、首都圏の百貨店や高級果実店でも高い評価を受け、贈答用スイカとしても人気を集めています。

尾花沢スイカの旬の時期

尾花沢スイカの旬は、7月下旬から8月中旬にかけてです。ちょうどお中元の贈り物シーズンに重なるため、毎年多くの注文が寄せられる人気商品です。旬の時期は糖度も安定して高く、果肉の状態もベストな状態で市場に並びます。みずみずしい甘みとシャリッとした食感を堪能するなら、まさにこの時期が最適です。

おいしい尾花沢スイカの選び方

縞模様がくっきりしているものを選ぼう

おいしい尾花沢スイカは、黒と緑の縞模様がはっきりしているのが特徴です。黒い部分が濃く、緑との境目がしっかりしているものを選びましょう。さらに、縞模様が少し盛り上がって見えるものは、新鮮で元気に育った証拠。収穫して間もないスイカほど鮮明な模様を保っており、甘さも安定しています。見た目で迷ったら、まず縞模様の鮮やかさを基準に選ぶのがポイントです。

手で叩いて音を確かめよう

スイカの食べ頃は、昔から音で見極められてきました。手で軽く叩いて、「ボンボン」と低い澄んだ響きが返ってくるものは、水分がたっぷり詰まっていて食べ頃です。高い音なら未熟、低すぎる鈍い音なら熟しすぎている可能性があるので注意しましょう。複数のスイカを叩き比べると、音の違いが分かりやすくなります。

ツルの色と付け根をチェックしよう

スイカのツルは鮮やかな緑色をしているものが新鮮な証拠です。

さらに、ツルの付け根部分がしっかり盛り上がっているスイカは、完熟して甘みがしっかり蓄えられています。逆にツルが枯れて茶色くなっている場合は収穫から時間が経っている可能性があるため、できれば避けたほうが良いでしょう。ツルの鮮度は意外と見落としがちなので、ぜひ確認してみてください。

お尻(花落ち部分)の大きさも重要な目印

スイカの底にあるお尻、つまり花落ち部分も重要なチェックポイントです。お尻の穴が大きいものは、完熟していて食べごろです。逆に小さいものは、日持ちしやすく、購入後数日間楽しめます。食べるタイミングによって選び分けるのがおすすめです。購入当日に食べたいなら穴が大きめ、数日後に楽しみたいなら小さめを選ぶと失敗しにくいでしょう。

尾花沢スイカの栽培方法

苗選びと植え付け時期

尾花沢スイカを育てるには、まず苗木を選ぶのが基本です。本葉4〜5枚が揃った健康な苗を選びましょう。植え付けは5月中旬〜下旬、地温が18℃以上に上がったタイミングが最適です。尾花沢スイカは冷涼な気候を嫌うため、霜や低温には細心の注意が必要です。寒冷地や春先の冷え込みが不安な地域では、ビニールトンネルなどで保温対策をしてから定植すると失敗が少なくなります。

適した土づくりと畝立て

尾花沢スイカは水はけの良い土壌を好みます。植え付け2週間前に苦土石灰をまいてpH6.0〜6.5に調整し、完熟堆肥(たいひ)や腐葉土をたっぷりすき込んで土をふかふかにしておきます。畝は幅2.5〜3メートル、高さ20〜30センチの高畝にして黒マルチを敷き、地温を上げながら雑草を防ぎます。水はけが悪い土地や粘土質の場合は、必ず高畝を作り排水を確保してください。

整枝・摘心と摘果作業

本葉5〜6枚の段階で親づるを摘心し、そこから伸びる子づるを3〜4本に制限します。孫づるは、果実をつける節より前で摘み取り、栄養を集中させます。

なお、尾花沢スイカは大玉品種のため、広いスペースに放射状に誘引し、つる同士が絡まないよう整えて育てます。

結実後は1株あたり2〜3果に絞り、サイズと糖度の両立を目指します。実を多く残すと栄養が分散されて甘みが薄れ、果実も小さくなるので、迷わず摘果するのが成功の秘訣です。

人工授粉と果実管理

確実な果実づくりのためには、人工授粉が有効です。朝8〜10時頃に雄花の花粉を雌花に優しくつけます。特に曇天や雨が続く場合は人工授粉を徹底してください。

着果後は果実の下にワラやマットを敷き、接地面の変形や病気を防ぎます。尾花沢スイカは大玉に育つため、果実が肥大するにつれて重さでつるや地面に負担がかかるので、早めの敷きワラが重要です。また、水やりは急に増減させず、ひび割れを防ぐために慎重に管理します。

追肥と水管理

つるが50センチ程度に伸びたタイミングと、果実がピンポン球大に成長した頃に、窒素とカリウム中心の追肥を行います。リン酸は控えめでOKです。生育初期は土が乾いたら朝にたっぷり水やりし、果実肥大期は水の与えすぎに注意します。収穫2週間前くらいからは水を控えめにすると、果実の甘さが格段に増します。

収穫の目安

収穫適期は開花から45〜50日後。巻きひげが枯れて、叩いたときにボンボンと響く音がしたら完熟のサインです。尾花沢スイカらしい甘みを引き出すには、完熟したタイミングでの収穫がおすすめです。

まとめ

尾花沢スイカは、山形県尾花沢市を中心に育つ夏スイカの名品です。しっかりした甘みとシャリッとした食感が魅力で、贈答用にも人気。7月下旬から8月中旬が旬の時期で、縞模様やツル、お尻の状態を見て選ぶのがポイントです。家庭栽培も可能ですが、土づくりや水管理が重要。おいしい尾花沢スイカを、ぜひ味わってみてください。

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。