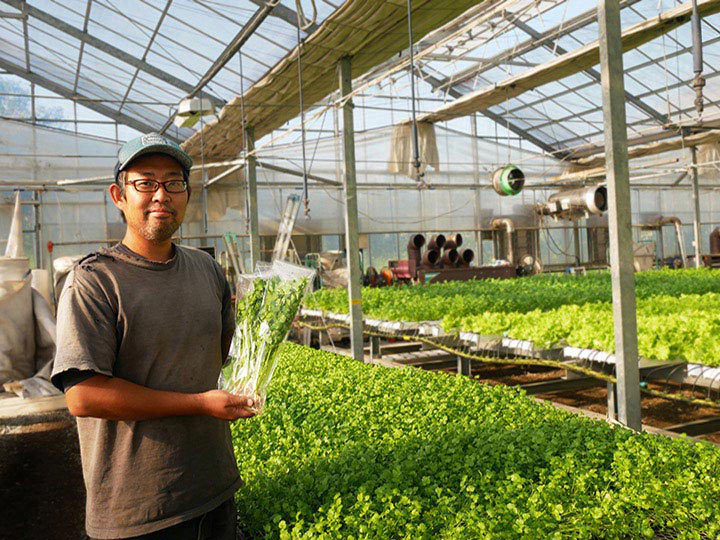

愛媛県西条市でパクチー栽培、熊本出身の黒田さん

熊本出身の黒田さん。8年前までは東京のIT関連会社で、花の流通に関わるウェブサイト制作に携わっていました。農作業の経験はほぼなしの黒田さんでしたが、農学部卒ということで農業関連のホームページを任されることが多くなり、その過程で西条市のある農家との縁が生まれました。そしてネット上のつながりだけでなく、現場で農作業を手伝ったりする機会も増え、だんだんと東京と愛媛県を往復する日々に。

知り合って数年後、その農家が廃業することになりました。黒田さんはその時、意を決して借金をし、農家が所有していた設備を一式買い取ってリーフレタスの水耕栽培を引き継ぎました。

就農して3年が過ぎた頃「リーフレタス以外の野菜もつくってみたい」と、引退したイチゴ農家の10アールのハウスを借り受け、オクラやルッコラ、パセリなどの試験栽培を開始。その中で一番元気に成長してくれたパクチーを継続的に栽培してみることに決めました。

ですが、栽培を開始した2013年頃のパクチーの知名度は低く、せっかく満足できる状態のパクチーができても買い取ってくれる業者が見つからず、畑にバンバン捨てていく毎日だったのだそう。

心が折れそうになる日々が続き、他のものに切り替えようと思った黒田さんを思いとどまらせたものは、パクチーのみずみずしい緑の葉の美しさでした。パクチーの美しさに励まされ、もう少しだけやってみよう、もう少しだけ……と続けているうちにパクチーブームが到来。突然いろいろな業者から発注がかかるようになり、お祭り騒ぎのようだったとか。しかし、素性が分からない業者も少なくなく、それはそれでキツい状態だったと黒田さんは当時を振り返ります。

「パクチーなら何でもいい、という一過性のお客さんじゃなくて、僕のつくるパクチーのよさを理解して待っていてくれるお客さんに向けて、やっと安定して出荷できる日々が持てるようになりました」と黒田さん。今では年間4~5トンの出荷量を持ち、愛媛県内におけるパクチー栽培の先駆者として、パクチー栽培に興味を持つ農家さんなどの相談にも乗っています。

パクチーの育て方~種まきから出荷まで

種まき後の1カ月は育苗ハウスで

黒田さんが指さしているのがパクチーの種

パクチーの種は2つの半球状の種がひとつにくっついたものなので、通常は一粒まくと2つの芽が出ます。それを防ぐために種を半分に割ってひとつの芽しか出さない方法もありますが、割ったことによって種の内部が傷つき、ダメになってしまう場合もあるので、黒田さんは割らずに一粒ずつ丁寧に、ピートモスを敷いた育苗トレーにまいています。

また、ひとくくりに“パクチー”と呼ばれていますが、実はいろいろなメーカーからさまざまな品種が出ており、黒田さんは毎回試行錯誤しながら、数種類のパクチーの種を選んでまいているのだそう。

黒田さんいわく「品種によって微妙に違うんです。今までのものだって悪くはないんだけど、新しい種が出たと聞けばもっといいものが育つんじゃないか、ってついついそっちに手が伸びちゃう。『種ためし』は僕の趣味も兼ねているから(笑)、一種類には絞れないし、この先もいろんな種を試していってみたいですね」

播種(はしゅ)後12日めの苗

種まき後は1カ月ほど、グリーンリーフの水耕栽培ハウス内の育苗エリアで湿度と温度をチェックしながら管理。

確かに1カ所から2つずつペアになって発芽していますが、これによるデメリットはないそうで、黒田さんは間引きはせずにこのままの状態で出荷まで育てます。パクチーは基本、暑さだけが弱点の育てやすいハーブなので、暑い時期の種まきでなければ別段何もしなくても順調に育ってくれるとのことです。

種まきから1カ月が過ぎ、このくらいの大きさになった頃、育苗ハウスからパクチーハウスに定植します。

定植したら水やりで成長を調整

「僕のところは畑面積が少ないので栽培効率を良くするために定植栽培をしていますが、パクチーはあまり定植に適した植物じゃないって言われているんですよ。手間がかかりますし、移植したことでダメになってしまう苗も出てきますから。定植を成功させるためには苗をある程度大きくしてから移すことが必要なので、僕の場合は30日くらいで定植するようにしています」と黒田さん。

また畑の高さを上げた高設栽培で育てていますが、これは元々イチゴの栽培が行われていたハウスをそのまま借り受けたため。パクチー栽培に対してのメリットは特にないそうですが、しゃがむことがないのでパートのおばさんたちからの評判はいいのだとか。

黒田さんのつくるパクチーは、しっかりした香りを持ちつつ軟らかで食べやすいのが特徴。

水の与え方が多ければ、軟らかくて食べやすい葉へと成長しますが、香りは薄くなってしまいがち。逆に少なければ、香りは強いけど、硬くてゴワゴワした葉になってしまうのだそう。そのため水分量の調節がパクチーの味を決める最重要ポイントになり、黒田さんはこまめに葉の様子をチェックしながら、土が乾かないように水やりをしています。

パクチー栽培で必要なことは?

黒田さんがパクチー栽培で心がけていることは「効率性」。

「クオリティーの高いものを作り、お客さんに満足してもらえることが一番ですが、僕は農業経営者なんです。無駄を省いて効率よく栽培し、収益を上げていかなきゃならない。収穫プランを立て、その数字に沿って栽培し出荷する。パクチーは日持ちしないので収穫したら即出荷しなきゃなりません。

それに、パクチーはレタスとかキャベツのような常備野菜ではないので、数をつくってもまとめてはけるというものじゃないんです。スーパーでパクチーが山積みになっているところなんて見たことないでしょ?

だからパクチーを農業として成り立たせていくために必要なことは、たくさんの顧客を抱えていること。栽培スキルだけじゃなくて、営業スキルも絶対必要不可欠なんです」と力をこめて話してくれました。

現在の課題は?

タイ料理などに使われることが多く、なんとなく暑さに強いイメージがあるパクチーですが、実は夏の暑さが大敵。暑いと花が咲きやすくなるため、すぐにとう立ちしたり、枯れてしまったり。葉の変色も多く、トラブル続出のシーズンである夏は、出荷量がかなり落ちてしまうとのこと。

「真夏のハウス作業はキツいのに、パクチーの状態を安定させることができません。生産効率が落ちる真夏は土を休ませて作業も一休みしたいんですが、やっぱりパクチーには暑いイメージがあるのか、夏場の需要が高いんですよ。

だから今、夏場でも涼しく栽培できるハウスを探し中なんです。気温さえ安定させられれば、効率的な栽培ができるので。山の上のハウスとか見つかれば最高なんですけど、石鎚山とかにありませんかね?(笑)」

と、黒田さんは冗談めかして笑いますが、目下の課題は暑い夏でも安定した品質のパクチーを供給できるようになること。暑さに強いといわれる品種を試してみたり、土の配合を変えてみたり、いろいろ手を変え品を変えチャレンジし続けているそうですが、やはり涼しい場所での栽培に限る!ということで、今は条件の整った場所を探している最中なのだとか。

みずみずしい、旬のパクチーの美しさにたまらないときめきを感じるという黒田さん。パクチー栽培のスペシャリストとして、ますますこれからの活躍が期待されます。