コロナ時代のニューノーマル? 農作業による癒やし

2020年は新型コロナウイルスの影響による「巣ごもり需要」で、家庭菜園関連グッズの売り上げが伸びたと言われる。野菜づくりに興味を持つ人が多かったのか、マイナビ農業の野菜の育て方に関する記事へのアクセスは急増。2020年の春先はマスクやトイレットペーパーが品薄になるなど、新型コロナウイルスによる社会的な影響が家庭にも波及していた。そんな中、自分で食べ物を育てることで安心感を得たいという人もいたのかもしれない。

実際に農作業をしてみると、心の癒やしや体力づくりといったメリットを感じる人も多いという。以前から植物を栽培することでメンタルヘルスを向上させる「園芸療法」という考え方はあったようで、第2次世界大戦の帰還兵のリハビリテーションとして欧米などで行われていた。もしかしたら日常生活に農業を取り入れ心身のメンテナンスに生かすということは、昔から人々が潜在的に行ってきており、それが今回のコロナ禍で顕在化したのかもしれない。

実際にそのような考えで「農心連携」という取り組みをしているある女性を取材した。

■吉澤貴世(よしざわ・きよ)さん プロフィール

ファーム&ガーデン白岡オーナー。埼玉県白岡市で自然農法での営農、農業体験、イベントなどを行う。精神疾患を患う中、夫の実家の耕作放棄地で農作業を始めたことで体調を回復し社会復帰を果たした経験から、メンタル不調者や障害者を農園で受け入れ、さまざまなプログラムを提供している。

“おせっかい”から始まった「農心連携」

現在の吉澤さんの姿は、長い精神疾患の闘病生活を経験した人にはとても見えない。肌つやもよく、さっそうと歩く姿は若々しく健康的だ。しかし、10年ほど前までは現在のような幸せな生活が送れるとは思ってもみなかったという。「30代の不妊治療をきっかけにホルモンバランスが崩れ、それが精神にも影響して10年以上も心療内科や精神科のお世話になりました」と当時を振り返る。

転機となったのは2008年。介助が必要な病状の中、自宅の隣の畑を管理する必要に迫られたのだ。「夫の実家が農家で、両親が農業をやめた後は親戚に管理してもらっていたのですが、高齢のために管理できなくなったと農地を返されてしまったんです」。

吉澤さんの自宅の目の前にある農地。現在はファーム&ガーデン白岡が管理している

農家の嫁とはいえ農業の経験が全くなく、荒れ果てていく畑に困り果てていた吉澤さんを救ったのは、周りの人々のおせっかいだった。友人が農業大学校を退職した農業指導の経験者3人を紹介してくれたのだ。彼らに支えられて畑に出るようになった吉澤さんは、次第に自分の心身に変化を感じるように。「毎日太陽の光を浴びていると体内時計が整ってきました。そして体を動かしているとだんだんと下半身に筋肉が付くんです。すると体温が上がってきて食欲も出てきました。ちゃんと食べられるようになると体が元気になる。体が元気になると心にも筋肉が付くんですよ」と、健康な体には健康な心が宿ることを実感したという。

さらに、人とのつながりに関しても変化があった。「精神を病んだ人は孤独です。普通の人との交流がなくなり、行くところが病院か施設しかない。だから、農業をいっしょにやることで精神病の専門家でない人に寄り添ってもらえたことがありがたかったんです」。

この時の経験が元となって、農心連携は生まれた。

農心連携とは

健康な体を取り戻すことを目的として始めた吉澤さんの農業。10年ほど前からは、自身が農業を通した寄り添いで救われたこと経験をもとに、畑でメンタルに不調のある人や知的障害者などを受け入れている。彼らのケアを一緒に担ってくれる医療のバックグラウンドを持った協力者メンタルヘルスの専門家 たちもメンバーに加わることでメンタルケアのプログラムが増えていき、農業の力で心身のケアに取り組むことを「農心連携」と呼ぶようになった。

現在、ファーム&ガーデン白岡で行っているプログラムは以下の通りだ。

●援農ボランティア「ベジボラ」の受け入れ

主にメンタル不調はない一般の人々が参加し、無償で農作業の手伝いをしてもらう代わりに畑でとれた野菜を提供している。自然農法に共感する子育て世代の女性の参加者が多い。

●農家体験イベント

メンタル不調の有無にかかわらず、農作業やみそなどの発酵食品づくりの体験、薬剤師による漢方講座、医療関係者による講義を行う。精神疾患や発達障害を抱える人の家族が参加することもある。

プログラムの様子(画像提供:ファーム&ガーデン白岡)

●相談・寄り添い支援

メンタル不調者や発達障害、精神障害のある人が対象。スタッフが一緒に農作業をする中で、自然な会話による交流を通じてケア。また、軽いメンタル不調のある方を「ベジボラ+(プラス)」として受け入れている。本人からの希望があれば必要に応じて医療関係者などを紹介し、適切な医療につなぐことも。

●職親(しょくおや)

知的障害者職親委託制度という厚生労働省の取り組みで、職親が知的障害者を預かって職業の指導をすること。障害者の職業トレーニングと自立、社会参加を目的としており、ファーム&ガーデン白岡では農業を通じた寄り添い支援を行っている。

こうしてみると、ファーム&ガーデン白岡のプログラムは、健常者から軽いメンタル疾患、精神障害や知的障害まで、さまざまな心に関する問題をカバーしようとしているようだ。

農作業が心に与える影響

農心連携に共感しスタッフの一員となった富澤崇 (とみざわ・たかし)さんは薬剤師の免許を持ち、農心連携を事業面からコンサルタントとしてサポートしている。「実験結果はあるものの、被験者が少ないなど信頼性の高いエビデンスがあるとは言い切れません。しかし、多くの人が農作業後に気持ちがすっきりしたとかストレスが軽減された、と実感しているのでは」と農心連携の効果に自信を見せる。

普段は薬剤師の人材開発コンサルティング会社、株式会社ツールポックス代表として活躍する富澤さん

現在スタッフとして農作業を手伝っている増田勇(ますだ・いさむ)さんは、公務員時代に10年ほどメンタル不調を患っていたが、ファーム&ガーデン白岡に通うようになって3カ月ほどで回復が見られたと語ってくれた。

現在は実家の農業を手伝って米を作っているという増田さん

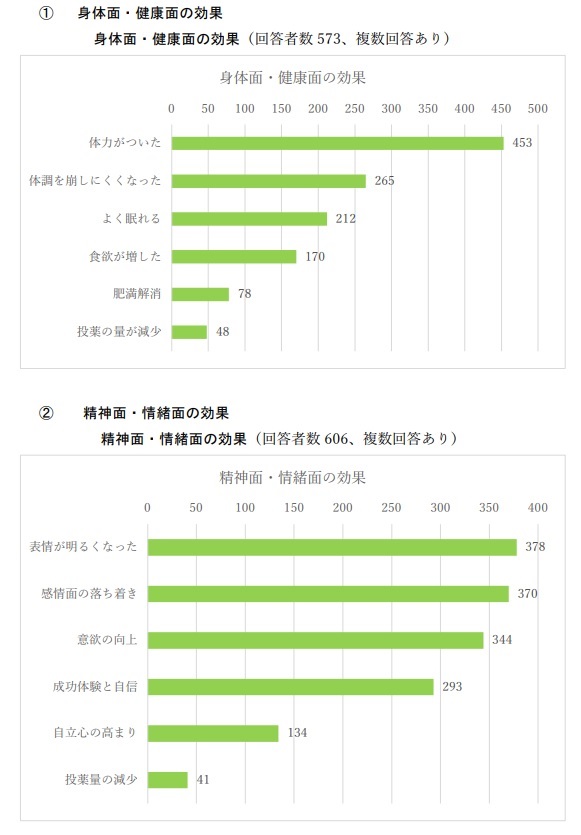

また、農福連携の取り組みによって農作業に従事した障害のある人へのアンケートでは、実際に農作業が身体的・精神的に良い影響を与えていることがわかる。

メンタル不調が軽いうちに畑へ

ファーム&ガーデン白岡では、こうした取り組みを広く事業として展開するために、昨年クラウドファンディングで資金集めを行った。目的は、プログラムの体系化とサービスの広報で、約70名から100万円を超える支援が寄せられた。クラウドファンディングをきっかけに農心連携の取り組みが新聞等にも取り上げられ、さまざまな方面からの問い合わせにもつながっているという。

富澤さんによると「中には企業からの問い合わせもあります。今、一般企業で働いている人の中にもメンタルの不調を抱え、休職をしている人がたくさんいます。そうした人に農業を通じた寄り添いによって回復できる可能性があることを伝えたい。そのために、今後は企業研修としてこのプログラムを紹介していきたいと考えています」と、農心連携のコンサルタントとして今後の展開も語ってくれた。

吉澤さんは「疾患になってしまう前に、私たちのようなサービスにつながってほしいんです。病院や施設という箱に入ってしまうと、どうしても社会復帰しにくくなってしまう。一般の人と交流しながら、疾患のある人とそうでない人の互いのメリットになるような動きにつなげていければ」と、農心連携が社会とのつながりを保つことの意味を強調する。

現在、農心連携の取り組みに共感したほかの農家から、同様の取り組みをしたいとの相談もあるという。吉澤さんと同じように、郊外で親世代が営農をやめてしまった農地を活用する方策として、社会的に意義のある活動をしたいという人も多いようだ。

農心連携は、地域で暮らす生きづらさを抱えた人を農業というツールを用いて社会につなげる活動だ。単なる農作業を超えて農業を新しくとらえなおすことで、多くの人が農業によって救われる日が来るかもしれない。