養分を保ち、植物を育てる微生物

そもそも、土の役割とは?

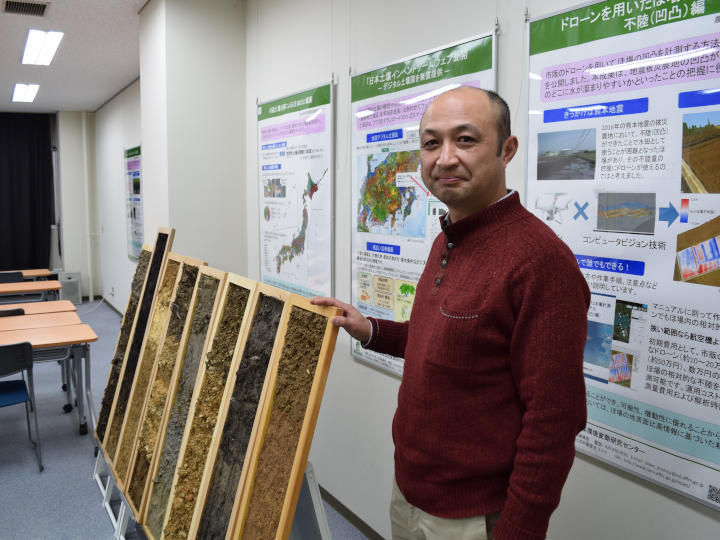

■片山新太さんプロフィール

|

工学博士。1986年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。名古屋大学難処理人工物研究センターなどを経て、現在、同大学未来材料・システム研究所教授。共著に「環境生物工学」(講談社、2002年)など。 |

植物に何が必要かというと、水もいるし、養分もいるし、太陽光も必要です。光合成をしない根の部分は、呼吸をするので、湿地帯に生える葦(あし)や葭(よし)などを除くと、酸素も必要です。水があって、酸素があって、養分があって、外からエネルギーを入れなくても成り立つ――。これは、どんなシステムでしょうか。

エネルギーを使えるなら、養分を溶かした水をぐるぐる回して空気を送り込み、水槽のように循環させることはできますよね。自然界でそれをやっているのが、土なんです。水、養分と空気をエネルギーを使わないで植物に与えることができる媒体というのが、土の役割です。

土中の微生物の役割とは?

では、微生物は何をしているのか――。土の養分は、どういうふうに植物に与えられると思いますか。人間で考えると、食事は毎日少しずつとりますね。でも作物は、元肥(もとごえ)を入れて、あとで追肥を入れて、それで終わりですよね。作物は肥料を入れた時だけ生育するのでしょうか。そうではなく、やはり毎日使っているんです。

どうしてそんなにちびちび使えるか。イメージとしては、目の前にドカンと大きい食料が用意されて、これで1カ月やれと言われているわけです。それでは腐ってしまって、最初の1週間は食べられるとしても、残りの3週間ぐらいは飢えていくことになります。そうしたら、食料をほかの何かに一旦食べてもらって、その何かが後で死んでしまったら、その肉を食べさせてもらう。一旦食べて、後で食べたものを吐き出したり、あるいは死んで養分になったりする。これが微生物です。

土には微生物がいて、肥料や堆肥(たいひ)、ワラなどの有機物を入れると、ちょっとずつ分解して体に窒素を取り込みます。微生物はだんだん食べ物がなくなっていくと、じわじわ死んでいきますから、それを植物が使うんです。土の中で養分の内部循環と呼ばれることが起きています。「土は生きている」という表現は、このことを指しています。微生物がいることで、養分を植物に効率よくやることができます。

日本で窒素肥料の利用率は40%程度

肥料の利用率は以外に低い?

現代農業においては、品種改良と肥料、農薬、かんがい、機械――この五つが生産性をサポートするものとされます。土づくりが、やや忘れられているところがあるんですね。

作物を大きく育てるために、肥料をたくさん入れるんですけど、そもそも与えた肥料の利用率がどのくらいかというと、100%ではないんです。ほとんど外部肥料を与えないときは、土の中にもともとある養分をほぼ100%――といっても窒素、リン酸、カリウムといった多量要素(植物が大量に必要とする要素のこと)についてですが――使うような状況になります。ただ、それだと非常に生産性が低いので、窒素、リン酸、カリウムを含む肥料を入れます。

日本の農業での、窒素の利用率はどのくらいかご存じですか。窒素はタンパク質のもとなので、植物が窒素肥料からタンパク質を作り、我々が最低限必要なタンパク質を食べられるという仕組みですから、窒素肥料は非常に重要なんですけど、その利用率は40%くらいです。

60%はどこに行くかというと、その多くは地下へ硝酸態窒素になって流れて行きます。硝酸態窒素はいずれ地下水を通じてどこかで表層水に出て、水の「富栄養化」といって、異常に藻類を増殖させたり赤潮を発生させたりする原因になります。以前は農業由来と下水由来の窒素が海に流れることによる赤潮が問題になっており、今はそんなにひどくないですが、そういう垂れ流しみたいなことになっているわけです。

「地力」とは?

ところで、植物は肥料から必要な窒素すべてを賄うかというと、そうではありません。ほかからも窒素を得ているんです。それがもともと土の中にある有機態窒素で、先ほど話した微生物が一旦蓄えてくれた養分が、徐々に微生物が死ぬことで植物に供給されます。それで、トータルとして植物がよく育つという格好なんですね。化学肥料だけ与えていると、微生物が育つための有機物がないので、だんだん土はやせるんですよ。有機態窒素が豊富に含まれるということが、いわゆる地力のある土地と言われるもので、堆肥をたくさん与えておいた方が、地力は間違いなく上がります。

通常、日本の農業は、土がやせるのを防ぐために10アール当たり春作に2トン、秋作にも2トンくらい有機物を入れるんです。地域によっても異なるのですが、名古屋市の辺りだと、自然界の有機物の分解量が年間4トンくらいなので、春と秋に2トンずつ入れていくと、分解される量とほぼ平衡状態になります。実際には若干有機物が増え、長期的にじわじわ土づくりをすることになります。あまり極端に変化をさせないレベルの土づくりは、こういうものです。

農地に堆肥をどのくらい入れるかは、堆肥の質と農法により変わります。適切な堆肥というのを作ってもらって、適切な量を入れるのがいいという、漠然とした答えしかできないんですね。

片山新太さん

微生物の産業利用に期待

土づくりをしながら二酸化炭素(CO2)削減も

堆肥を土に入れたとき、堆肥の炭素分が100%分解されて二酸化炭素、CO2に変わるかというと、そうではありません。このことから、いわゆるカーボンニュートラル(排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同量という概念)で、地球の農耕地表層に炭素をためられるんじゃないかという考え方があります。堆肥を作って、農地に入れていけば、ちょっとでもCO2の固定化に役立つんじゃないかということなのです。

堆肥の種類と、土地の気候によって堆肥の分解速度が違うので、蓄積できる炭素量は違います。場所にもよりますけど、炭素を5年くらいためられるんじゃないでしょうか。土づくりをしながら、CO2削減にも貢献するといったことも、可能だと思います。

土に電気をためる微生物がいる?

最近、研究していることをお話しします。堆肥の炭素が100%CO2にはならないと言いました。残りはどうなるかというと、腐植と呼ばれる無定形高分子(化学構造が不均一で、立体的規則性がない高分子)になります。最近の知見で、腐植の中に電気を送り込む微生物がいて、その電気を使って育つ微生物もいると分かりました。つまり、自然界の有機物を介して、異なる微生物が電気をやり取りして使っているんです。

これは産業利用が期待されています。私たちの研究グループは、腐植から電気を受け取って、塩素系の有害物質を浄化する微生物の働きを見つけました。腐植と同じようなモデル化合物(分子モデルをまねた化合物)を作り、そこから微生物に電気を供給し、浄化反応を促進する研究をしています。

直接電極と電気をやり取りできる微生物も見つかっています。ちょっと違和感があるでしょうけど、電極の上で微生物が増えるんです。堆肥を土に入れることは、これまでは植物に対する養分の補給として考えられてきたのですが、それだけでなく、土に炭素をためる、あるいは微生物との間で電気をやり取りする役割もあると、研究で明らかになっているのです。

いまだ謎の多い微生物――1グラムの土に約3000種

1グラムの土に微生物が何匹いるんですかとよく聞かれますが、これはすごく答えにくい。寒天の上で微生物を増やすということをしますけれども、そういう条件で増えるのは、土の中にいる微生物の1%くらいと言われています。99%は増殖しないんです。だから、調べられない、分からないという状況が長い間続きました。顕微鏡で土1グラムあたり10の9乗個位の細菌細胞が見えますが、増やせませんので生死がハッキリしない点も問題なのです。

最近は、土から直接DNAを抽出して調べる研究「メタゲノム解析」が進んでいます。土の遺伝子の解析から、1グラムの土の中に3000種類くらいの微生物がいることが推定され、更にメタゲノム解析によってその学名がある程度並べられるくらいまで、解析が進んできました。最先端の遺伝子工学を専門とするかなりの人たちは、研究の時間をパソコンの前で解析するために過ごしているんですよ。(談)