農家が減り、大規模経営への集積と耕作放棄がともに増加

前回の15年センサスは、農家数、農業労働力、経営耕地面積ともに減少が加速し、農業関係者に衝撃をもって受け止められた。最新の20年センサスを見ると、その流れに一層の拍車がかかっている。20年センサスはまだ概数値の発表に過ぎず、確定値の公開は春まで待たなければならないが、現時点での印象を橋詰さんに聞いた。

「15年センサスで農家の減少率が過去最高だと言われましたが、今回はそれをはるかに上回りました。販売農家と自給的農家(※)を足した総農家で見ても、20年と15年を比べた増減率は18.9%減と、前回より5ポイント近く減っていますし、販売農家の増減率は22.7%減で、前回の18.5%減をはるかに上回っており、この5年間に離農が相当進んだことを示しています。2割の販売農家がこの5年間で離農したわけで――中には自給的農家に変わる農家もいて、全部が全部離農しているわけではないですが――当初予想したより大きい数字になりました」

※ 統計上の「農家」は、経営耕地面積が10アール以上または農産物販売金額が15万円以上の世帯をいう。そのうち「販売農家」は経営耕地面積が30アール以上または農産物販売金額が50万円以上の農家で、販売農家に満たない規模の農家を「自給的農家」という。

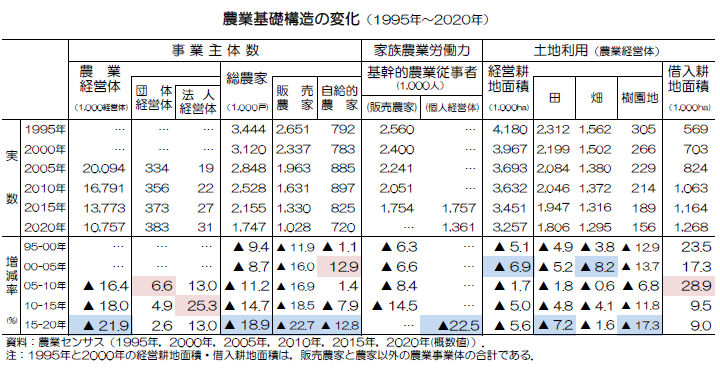

下表の農家や労働力の統計を見ると、20年センサスが多くの項目で過去最高の減少率となっている。一方、土地利用を見ると、経営耕地面積は5.6%減と、減少幅はさほど変わっていない。

5年ごとの増加率が最大のところをピンクで、減少率が最大のところを青で示している(資料提供:橋詰登)

「農家が20%前後減る中で、経営耕地面積は15年比5.6%の減に留まっています。つまり、平均値から見ると、離農した農家の農地は、大規模農家や組織経営体などに引き継がれ、多くは農地として残っているということになります」(橋詰さん)

なお、経営耕地面積は、地目別で興味深い動きがある。基盤整備の比較的進んでいる田は、これまで減少率が低かったが、7%に高まった。樹園地の著しい減少は、果樹園の減少が影響している。果樹栽培は労働力を必要とするうえに、高齢化が進んでおり、大幅な減少となったのだ。

耕作放棄地がどの程度増えたかを、20年センサスは調査していない。だが、借入耕地の増加率は9%増に留まっており、1990年代から2000年代ほど高くない。新たに生じた耕作放棄地も決して少なくないだろう。

「思ったほど借入が進んではいないわけで、離農で放出された農地の多くは既存の大規模農家、組織などへ借地として移っているわけですが、一方で、耕作放棄地になっている農地も決して少なくないことが分かるわけです」(橋詰さん)

農林水産政策研究所研究員で農学博士でもある橋詰登さん

局地的に進む「すさまじい構造変動」

農業経営体数の変化を地域別に見ると、最も変動が大きいのは北陸と東海だ。増減率が北陸は26.3%のマイナス、東海は26%のマイナスとなった。

「両地域では経営耕地面積の減少が少ないので、大規模層に農地が集積されています。5年で3割の農家がリタイアしたわけですから、すさまじい構造変動と言っていいかもしれません」(橋詰さん)

中でも北陸は集落営農組織を中心に組織経営体が多く、しっかりした受け手がいるからこそ、安心して離農できた面があったかもしれない。では、数が減ったのはどのくらいの経営面積の経営体なのか。これを表しているのが、次の図だ。

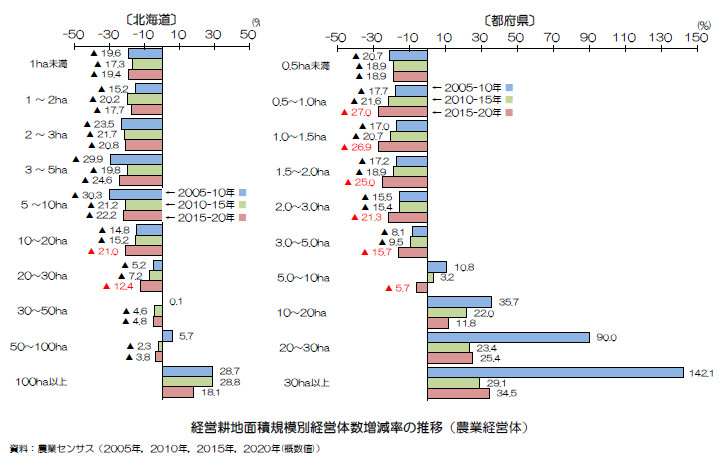

過去15年分の経営耕地面積別経営体数の増減率。縦軸は農業経営体の経営耕地面積、横軸は5年ごとの経営体数の増減率を表している。赤い棒グラフが20年農業センサス発表の数値(資料提供:橋詰登)

都府県を例に見ると、15年農林業センサスでは、経営体数が減少したのは経営耕地面積が5ヘクタール未満の層だったが、20年同調査では10ヘクタール未満の層に減少が見られた。

「都府県では5ヘクタールだった増減分岐点が、今回10ヘクタールになりました。15年までは零細・小規模農家の離農がどんどん進んでいたのですが、この5年間はこれらの規模層に加え、2、3ヘクタールあるような中規模層での減少率が非常に高くなっています」(橋詰さん)

実際、0.5~3ヘクタールの層の減少率が2割を超えており、0.5ヘクタール未満の減少率(18.9%減)よりも高い。一方で、大規模層がどんどん増えているかというと、そうはなっていない。橋詰さんは「それが今後を見るうえで一番心配なところ」と話す。

つまり、大規模農家に農地が集まるという農業の構造再編は確かに進みつつある。しかしその結果、農地が維持されるかというと、必ずしもそうではない。維持される地域もあれば、耕作放棄地になっている地域もあるのだ。

「まだ県別のデータしかないので分析できないのですが、一般論として中山間地では農地の受け手が少ないので、おそらくかなりの農地が減ったと考えられます。一方で、平場の条件のいいところ、例えば北陸などでは、大規模層への農地集積がかなり進むというように、地域差が明確に出ているのではないでしょうか」(橋詰さん)

農業政策の切り分けが重要に

特に都府県で、離農は今後も加速すると見られる。橋詰さんは「農地の受け手がいない地域で、一気にまとまった農地がドンと出たときにそれを受けきれるのかが、心配なところ」という。中山間地だと、10ヘクタール以上を耕作するような、その地域における「大規模農家」すら高齢者ということも、組織経営体の構成員が全員高齢者で後継者がいないことも、珍しくない。

「20年センサスで、農業経営体の中規模層の離農率がかなり高まりました。今はまだそういう層がある程度離農しても、周りの組織経営体や大規模農家が農地を引き継いでいけるのだろうと思われます。しかし、一定の農地を集めて頑張ってきた高齢農家が数年後に離農したときに、果たしてその農地をすべて受けきれるのか。中規模層の農地の受け入れがうまくいくところと、いかないところが、おそらく今後5年くらいで鮮明になってくるのではないでしょうか」(橋詰さん)

これまでの農政は、どちらかというと競争力強化、大規模化、法人化を目指し、その実現を政策で誘導してきた。橋詰さんは、この方向に当てはまらない地域で、離農が進む一方で農地の集積が進まない「農業構造の弱体化」が進んでいるのではと危惧する。

「競争力強化に当てはまらない地域の農業構造の弱体化は、20年センサスの概数値しか出ていない現段階では、明らかになっていません。しかし、結果をもう少し地域別に細分化して分析すると、そういう兆しが見えるところが出始めているのではないでしょうか」

農水省経営局が目指す競争力強化とは異なる、農村振興局が管轄するような地域政策の重要性が増すと橋詰さんは指摘する。

「兼業農家と言われた層が地域に残ることが、地域の資源を管理したり、コミュニティーを維持したりするのに大事なんだ、そういう人たちがいないと地域が成り立たないんだということは、皆分かっていたんです。ただ、こうした認識は政策とうまく結びついていませんでした。今後は、かなり重視し、政策ともリンクさせないといけないですね」

取材後記

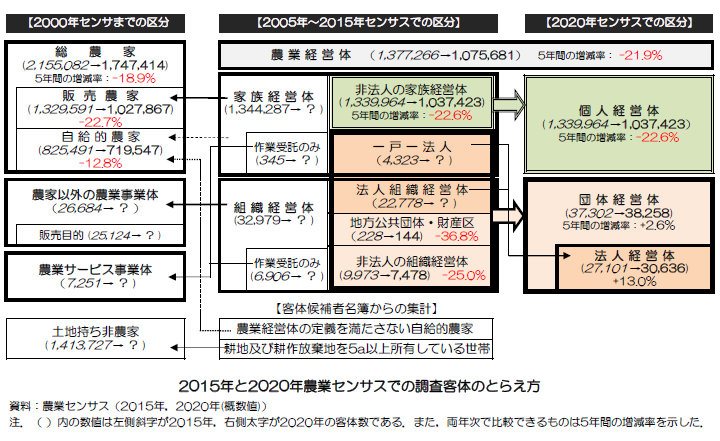

2020年農林業センサスは、これまでと統計の取り方を変えた部分が少なくない。調査対象の捉え方が大きく変わっており、下図を参照してもらいたい。これまで家族経営体に含めていた一戸一法人を、20年センサスでは団体経営体に区分している。農水省は地域の中心となる経営体、つまり担い手に農地や補助金などを集中する方針をとっている。担い手になり得ない零細で小規模な農家への関心が下がっており、担い手関連の統計がとりやすいように、センサスの区分を変えたようだ。

調査対象の捉え方の比較(資料提供:橋詰登)

2020年センサスに至るまで、センサスは経営体として位置づけやすい農業経営体の把握を強化してきた。しかし、今後は兼業農家をはじめ、センサスがどちらかというと切り捨てる方向だった小さな農業者の実態把握が欠かせなくなるだろう。

政策を効果的に行うには、的確な統計データが欠かせない。統計の取り方というのは、地味な問題のようで、実は将来を左右する大切なもの。多くの人に興味を持ってもらいたいと、取材を通して感じた。