ものづくり補助金とは?

「ものづくり補助金」とは、新サービスの導入や設備投資、試作品の開発などを通して、生産性を向上させようとする中小企業・小規模経営者に向けた経済産業省の補助金です。

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」で、応募者の業種は問いません。公募期間内に電子申請システム経由で応募し、審査を通過すれば採択されます。

ものづくり補助金の補助上限は? 補助率と要件とは

補助上限

[一般型]1000万円

[グローバル展開型] 3000万円

補助率

[通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3

[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3

補助要件

以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行

・付加価値額 +3%以上/年

・給与支給総額 +1.5%以上/年

・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況を鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引き上げは求めず、目標値の達成年限に1年の猶予が与えられます。

近年は3カ月に1度のペースで公募があり、直近では第6次締め切り(一般型・グローバル展開型)が5月13日に設けられています(2021年4月現在)。「農繁期と重ならなければ、1カ月の準備期間があれば十分間に合うでしょう」と話す中小企業診断士の青木洋人(あおき・ようと)さんに、申請時の心得や押さえておきたいことを教えてもらいました。(以下、青木さん談)

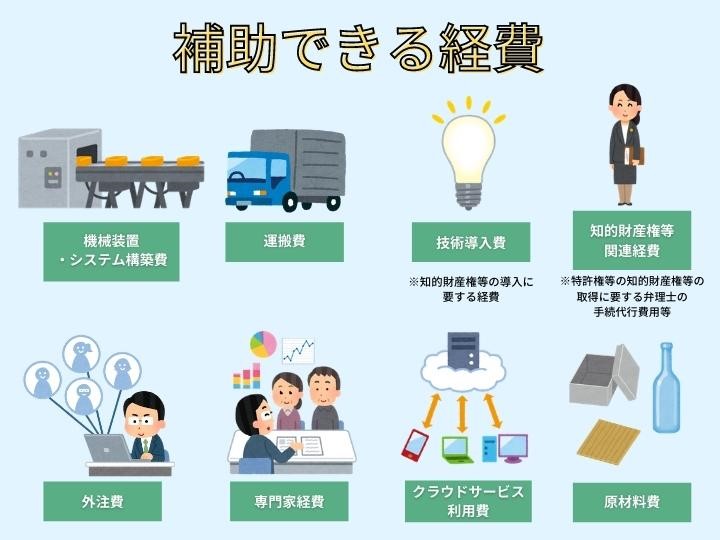

ものづくり補助金で補助できる経費とは?

一般型通常枠の補助対象となる経費。新特別枠では広告宣伝費・販売促進費も対象。グローバル展開型は海外旅費も対象となる。

農家が申請する事業の中で比較的額の大きいものは、機械装置・システム構築費でしょう。

たとえば、

・特定の作業に使う専用機

・ドローンなどスマート農業関連機器

・6次産業化のための加工機

などの導入費です。

ものづくり補助金総合サイトで発表されている採択案件一覧を見ると、「太陽光利用型トマト植物工場における補光LED照明設備の導入による生産性向上」(三重県)、「小麦生産農家として製粉工程の内製化による消費者ニーズへの対応強化」(奈良県)など、スマート農業機器や加工機械の導入による生産性向上を目指す事業計画が採択されていることが分かります。

公募要領(概要版)ではこのように定義されています。

機械装置・システム構築費とは

① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費

② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費

③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費

低感染リスク型ビジネス枠(新特別枠)とは?

対象事業の類型は、一般型とグローバル展開型に分かれています。

一般型には通常枠のほかに「低感染リスク型ビジネス枠(新特別枠)」が、第5次締め切り分から新設されました。新特別枠の目的は、「新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた投資を行う事業者を優先的に支援するため」です。

すでに新特別枠で事業が採択された農家もいます。たとえば、ステイホーム需要に応えたレトルト食品の開発に伴う、加工機械の導入や試作品づくりといった事業です。

グローバル展開型には、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築する「海外直接投資型」、「海外市場開拓型」、訪日外国人観光客の市場を開拓する「インバウンド市場開拓型」、外国法人との共同研究・事業開発に伴う設備投資を行う「海外事業者との共同事業型」の4つの類型があります。

もちろん農家も使えるのですが、このなかではコロナ禍後の観光者数回復を見越した、インバウンド市場開拓型が最も身近でしょう。

審査項目で最重要? 「革新性」の定義とは

一般型の対象者の定義は、「革新的な製品・サービスの開発」または「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を行う中小企業者等とされています。

評価項目でも、「革新性」が最も重要視されているといわれますが、一見ハードルが高いように感じられるでしょう。

『日本初』『日本で唯一』を掲げられるに越したことはありませんが、なかなか難しいことです。厳密にオンリーワンでなくても構いません。たとえば、「当農場がある地域では珍しい(と思われる)」「コマツナ農家ではうちくらい」といった、「自社調べ」レベルの独自性で構わないわけです。この部分だけは、ある意味「書き方による」といえます。

次は、申請書など資料作成のコツについて見ていきましょう。

【資料作成のコツ】審査員だって人間。「分かりやすく、心を込めて」

高度な専門用語を羅列すると落ちる可能性も?

一番のコツは、とにかくまず公募要領を読み込むことです。たとえ難しくても、まずは通して読んでみてください。必要なことが全て書いてあります。意味の分からない言葉があっても、ゆっくり調べればいいのです。

大前提として、全体像を把握しないうちにテクニックに頼るのではなく、核となる事業計画をしっかりと固める必要があります。企業の課題は、人手不足や営業力・生産力の弱さなど三者三様です。まずは、自社の弱みや課題を把握しましょう。種まきや草刈り、収穫や調整、梱包・発送など、非効率を生んでいる工程はどこかを分解して明らかにし、なぜ設備投資したいかをよく考え、方向性を定めてから申請することが大切です。

そして、自分の農業をどうしたいのか、そのために必要な設備投資は何か?といった自分の進みたい方向性を明確化しておくことが何よりも重要です。やりたいことが曖昧(あいまい)なままでは事業計画がぼんやりとしてしまいますし、人を説得する迫力が出てきません。

家族に読んでもらおう

難解な専門用語をそのまま書いてしまうと、申請は通りにくいということを念頭に置いてください。必ずしも、農業の知識が深い人が審査員を務めるわけではありません。町工場や酒蔵、歯科医院、建設会社や宿泊施設など幅広い業種から応募がありますが、それぞれの専門家が審査を担当するのではなく、一人の審査員がさまざまな申請書をチェックします。論理展開や言葉遣いも、誰が読んでも分かりやすいものを選びましょう。

よく経営者に申し上げるのが、「家族に読んでもらってください」ということです。配偶者でも、高校生くらいのお子さんでもいいです。スラスラ読めないところは、改善を重ねましょう。

表やグラフは可能な限り入れるようにしてください。PowerPointで作る資料と同じあんばいで、フローチャートなどをどんどん使っていいです。強調したい部分は太文字にしたり下線をつけたりしても結構です。また、審査員が探しやすいように、審査項目について言及している部分は強調しておき、「ああ、この部分についてきっちり言及しているな!」と気づくようにして上げるとよいです。

具体的な自己紹介と熱い思いを

忘れがちなのが、自己紹介を書くことです。始めに「どこでどのくらいの規模で、何を作っている農家か」だけでも入れると、申請者の置かれた状況が容易に想像でき読みやすくなります。

簡潔な言葉を選びながらも、そこには思いや理念を込めましょう。各審査員の元には、数十社分の書類が一気に送られてきます。熱意ある人の文章には胸を打たれるものですし、逆は一目で分かるものです。

ただし、独りよがりな文章にはならないようにしましょう。一晩寝かせてから読むと、主語や説明の不足に気が付きます。下書きなしでいきなり書き始めるのではなく、まずはメモ帳でアウトラインを作ると効率が良いです。

採択率はどのくらい? 難度は上がっている?

確かに2020年度の一般型の採択率は、第1次締め切り分の約65%に対して、4次が約30%と低かったのですが、5次では約40%と上昇し、通年では例年と同程度となりそうです。新特別枠の方が若干採択率が高いため、可能であればそちらから応募するとより良いといえます。

ものづくり補助金は、2018年度までは政府の補正予算に組み込まれていましたが、前々回から本予算に編成されました。つまり、制度が急になくなることは考えづらいので、十分に時間をとれる時期にしっかりと話を組み立てて準備しましょう。

自動車は補助対象? 採択後の方が大変?!

自動車はNG! 汎用性のある道具は適用外

汎用的な機械は補助対象になりません。軽トラなどの自動車もダメ、トラクターはアタッチメントを取り替えればどんな作業にも使えますので補助対象経費になりません。パソコンやデジタルカメラ、椅子やパーテーションなども対象外です。

農業機械で対象になるのは、播種(はしゅ)機や作物専用の収穫機などです。あくまで採択された事業に使うことが明確に分かる物だけに補助がなされるわけです。

相見積もりは必須

機材や設備を購入する際は、必ず複数のメーカーなどから取得した見積書の提出が要求されます。「補助事業の手引き」には必要書類として、「入手しようとする機械装置等の価格の妥当性を証明する交付申請時に有効な見積書(相見積書含む)」と書かれています。ですから見積書の有効期限も重要です。申請に合わせて作成してもらう場合でも見積書の有効期限を半年先ですとか長めにとっていただいた方が無難です。交付申請の時に提出する見積の期限が切れていると、取り直しとなりますのでご注意ください。

採択されたら終わり?

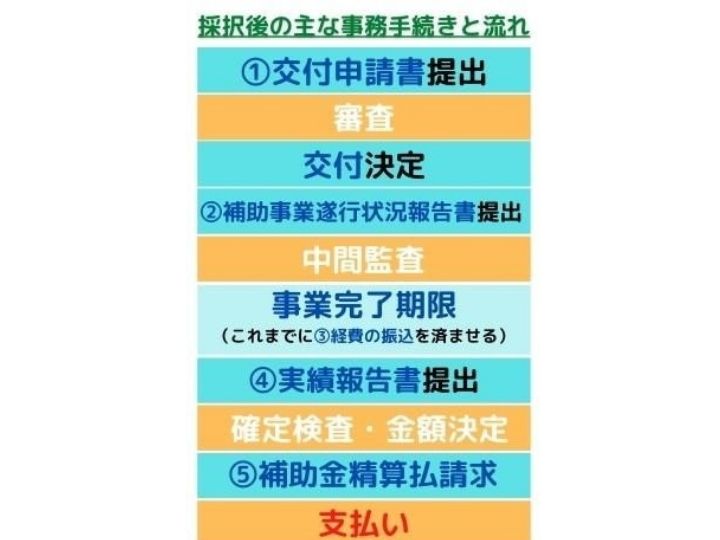

実は申請書の作成よりも、採択後の書類や証憑(請求書や領収書類など)の整理や管理の方が大変です。

採択されてから1カ月以内に交付申請を行うと、数週間で交付決定通知が届きます。通知後1カ月以内に、遂行状況報告書を提出します。

一般型の事業完了期限は、交付決定から10カ月です。期限までに設備投資や機械の購入など経費の使用を済ませること、事業完了後30日以内または事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出することが義務付けられています。

報告書には、納品書や振込み依頼書などのコピー、機械などを導入する前の更地の状態・搬入中・設置後の様子を撮影した写真をまとめる必要があります。このように用意する書類が多く、農繁期にぶつかると悲劇的なので、見越しつつ応募時期を考えましょう。

公式ホームページで実績報告書の書き方を動画で学べる

まとめ「仏作って魂入れず」はNG。

最大で3分の2の補助がされるといっても、3分の1はご自身のお金です。当然経営リスクは発生します。

仮に思い付きや税金回収目当てで申請して採択されたとしても、事業として成り立たなければただ借金と使うことのない機械が増えるだけです。

まずは自社の課題と導入の目的をしっかりと見極めることです。「仏作って魂入れず」のように、お金だけもらって計画がないのでは意味がありません。

支援を外注することも特に初回は有効ですが、補助金の採択を目的として農業者に近寄り、高額な着手金や成功報酬を要求してくる詐欺まがいの業者や専門家も少なくありません。事業計画書の作成を丸投げして把握せず、後で事務局による抜き打ちの実地検査時に問題になったという例もあります。

申請を支援する人や業者などを探す場合は、採択経験がある知人やJA、金融機関や商工会議所などを通して、実績報告書の提出までサポートしてくれる人を紹介してもらうことをおすすめします。自分で取り組むにあたって、分からないことがあればホームページに記載されている問い合わせ窓口の連絡先に問い合わせてみてください。

補助金申請に特例や逃げ道はありません。繰り返しになりますがまずはしっかりと事業計画を立てましょう。

青木洋人さんプロフィール

中小企業診断士。宇都宮大農学部卒。農業の事業再生、販売促進、事業計画作成や法人化を支援する。肥料メーカー・大栄物産㈱と合同で毎月最終水曜日に、農業経営や生産技術に関するZoom勉強会を実施。「どなたでも参加可能ですので、ご興味があれば右記までご連絡ください」(青木さん)terje_rrr@yahoo.co.jp