食料自給率とは

言葉の定義

食料自給率とは、農林水産省によれば「我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標」です。もっと簡単な言い方をすると、国内で食べている食料をどのくらい国内で作っているかという割合です。

「食料」とは

食料自給率で言う「食料」は「全ての食べ物」を指します。ジュースなどの飲料も含まれますが、酒だけは対象外です。

一例として、日本酒を飲むと米の消費も増えますが、自給率には反映されません。

算出方法は?

3種類の算出方法

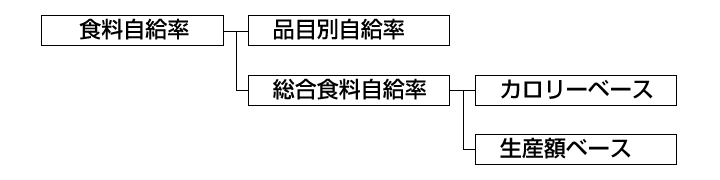

食料自給率を計算するには、3つの方法があります。

まず、個別の品目ごとの重さで計算する「品目別自給率」と、食料全体について単位をそろえて計算した「総合食料自給率」の2つに分かれます。さらに「総合食料自給率」はカロリー(供給熱量)ベースと、生産額ベースの2つに分かれています。

以下、それぞれの算出方法とメリットなどについて説明します。

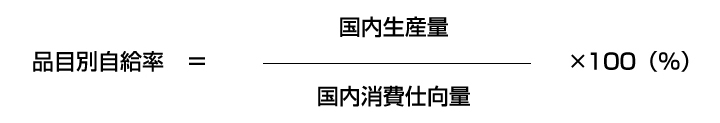

品目別自給率の算出方法

品目別自給率は各品目における自給率を重さで計算します。そのため重量ベースとも呼ばれます。品目別自給率には食用以外の飼料や種子等も含まれています。

国内消費仕向量=国内生産量+輸入量-輸出量±在庫の増減量±イン(アウト)バウンド(※)

※ 2018年度確定値より、イン(アウト)バウンドによる食料消費増加分を補正

簡単に計算できることがメリットですが、食料全体の自給率を考える際には全ての品目を足し合わせる必要があり、重量で考えるとややこしくなることがデメリットになります。例えば米ひとつとっても、玄米も精米も炊飯した米も含まれ、それぞれ重さは異なるからです。

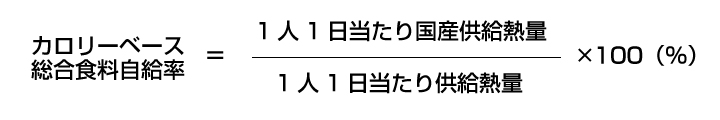

カロリーベース総合食料自給率の算出方法

そこで食料全体について単位をそろえた算出方法が、総合食料自給率です。

カロリーベースは、各品目の重さをカロリーに換算して算出します。

ただしカロリーベースの算出方法は、外国ではあまり基準とされていないのではという声もあります。

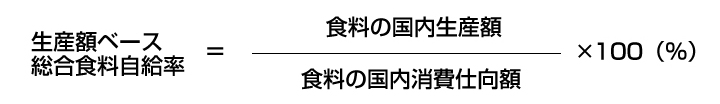

生産額ベース総合食料自給率の算出方法

世界的にはカロリーベース以外に自給率を算出する方法として、生産額ベースという方法も用いられています。

生産額ベースでは、その名のとおり、生産額や輸入額を基に計算します。

国内消費仕向額=国内生産額+輸入額-輸出額±在庫の増減額±イン(アウト)バウンド(※)

※ 2018年度確定値より、イン(アウト)バウンドによる食料消費増加分を補正

外国産飼料で育つと外国産? 食料自給率と食料国産率の違いとは

家畜の飼料に使われるトウモロコシなどの穀物は輸入されたものが多い

食料自給率を算出するうえで、知っておきたいのが食料国産率です。

総合食料自給率では、外国産の輸入飼料で育った畜産物は反映されていません。これは国内生産を厳密にとらえるためです。しかし、飼料の約3/4を輸入している現状があり、これでは牛肉などの畜産物が増えるほど自給率が下がるということにもなります。

一方で、食料国産率は輸入飼料も国産飼料も関係なく、日本で育てられた畜産物について計算します。

そのため国内の畜産業全体の状況を把握・評価することができるとして、2020年から新たに食料国産率の目標も設定されるようになりました。

日本の食料自給率の現状は?

食料自給率の推移

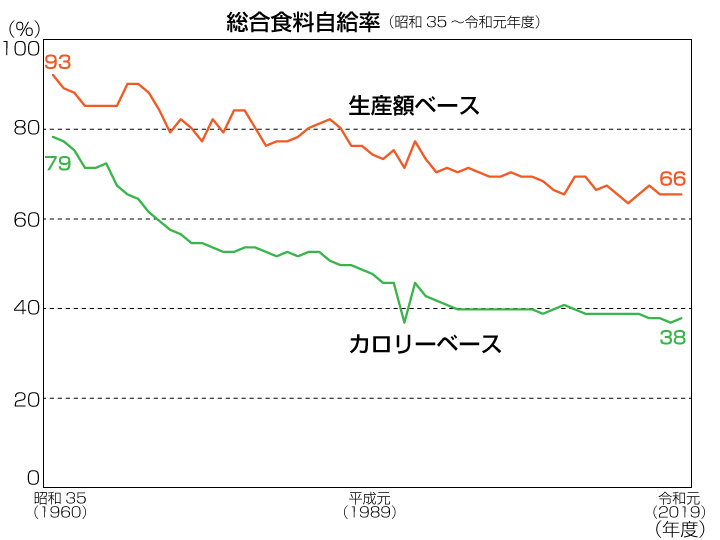

農林水産省「食料需給表(令和元年度)」を基に筆者作成

日本の食料自給率は長期的に下がっています。

2019年度はカロリーベースで38%、生産額ベースで66%となっています。

カロリーベースと生産額ベースで値は異なりますが、いずれにしても減少傾向にあります。

品目ごとの自給率

下表は2019年度の品目ごとの自給率です。

| 総合食料自給率 | 米 | 野菜 | 果実 | 小麦 | 畜産物 | |

| カロリーベース | 38% | 98% | 76% | 32% | 17% | 15% (62%) |

| 生産額ベース | 66% | 100% | 89% | 62% | 19% | 56% (68%) |

※ カッコ内は輸入飼料を使用した畜産物を含めた場合

よく知られるように米の自給率は非常に高く、カロリーベースで98%、生産額ベースで100%です。一方で小麦の自給率は低く、カロリーベース17%、生産額ベース19%となっています。

ただし、カロリーベースと生産額ベースで、数値に大きく差がある品目もあります。

果実は32%と62%と倍近くの差があり、畜産物にいたっては15%と56%と約4倍の差があります。

それぞれの算出方法を把握したうえで、どちらが知りたい数値であるか、きちんと見極める必要があると言えるでしょう。

食料自給率が低いのは問題?

海外の食料自給率

では、日本の食料自給率を、世界と比べてみます。

農林水産省では、以下のように諸外国の食料自給率を試算しています(2017年)。

| 日本 | カナダ | オーストラリア | アメリカ | フランス | ドイツ | イギリス | |

| カロリーベース | 38% | 255% | 233% | 131% | 130% | 95% | 68% |

| 生産額ベース | 66% | 120% | 133% | 90% | 83% | 66% | 60% |

カナダの255%・120%や、オーストラリアの233%・133%と比べると、日本は著しく低い数値です。しかし、韓国はカロリーベースで38%、スイスは52%と、数値が高いと言えない国は他にもあり、さまざまです。

このことから一概に「世界と比べて日本は食料自給率が低い」とは言い切れませんが、輸入に頼っている部分が大きいことは事実でしょう。

低いことは問題なのか

この背景として、日本人の食生活の変化が、よく指摘されます。

食生活が欧米化してパンや肉の需要が増えたために、結果として輸入も増えたと考えられます。

理由は何にせよ、輸入に頼る食料がある以上、気象変動や国際情勢の変化により輸入量が制限されるというリスクは考えられます。食料自給率は向上させるに越したことはありません。

食料自給率の向上のための取り組みとは?

フードロスの削減も食料自給率を向上させる

では、食料自給率を向上させるためには、どのような取り組みが考えられるでしょうか。

まず家庭でできることとして、フードロス(食品ロス)の削減があります。

食料自給率の計算式の分母には、廃棄されている食品も含まれています。日本の1年間の食品廃棄量は約612万トンもあります(2017年度推計値、農林水産省・環境省調べ)。

世界的にも見逃せない課題ですし、今後積極的に取り組むべきでしょう。

国での目標と取り組み

もちろん、国としても食料自給率を上げるために「食料・農業・農村基本計画」を2020年に策定。2030年の食料自給率をカロリーベース45%、生産額ベース75%まで向上させることを目標としています。

そのためにも同計画では、「食料の安定供給の確保」や「農業の持続的な発展」「農村の振興」など、複合的に施策を講じるべきとうたっています。

一人一人ができることを

2021年の世界の人口は78億人を超えました。2020年からは8000万人増えています。

世界的には人口が増える中、日本の人口は減り、農業従事者もまた減っています。

食料自給率の問題は、人ごとではありません。一人一人がフードロスを減らし、国内の消費と生産に目を向け、考えて行動するなど、できることをしていきたいものです。