イネの高温障害が起きるメカニズム

今回、水稲の高温障害について話を聞いたのは、農研機構九州沖縄農業研究センター所長の森田敏(もりた・さとし)さんと、同センターでイネの高温耐性を研究している中野洋(なかの・ひろし)さんだ。

森田さんは長年にわたり水稲の高温登熟障害に関する研究に携わってきた第一人者で、「イネの高温障害と対策」(農文協)などの著作もある。

まずはイネの高温障害がどのように起こるのかについて聞いた。

イネの白未熟粒(シラタ)とは

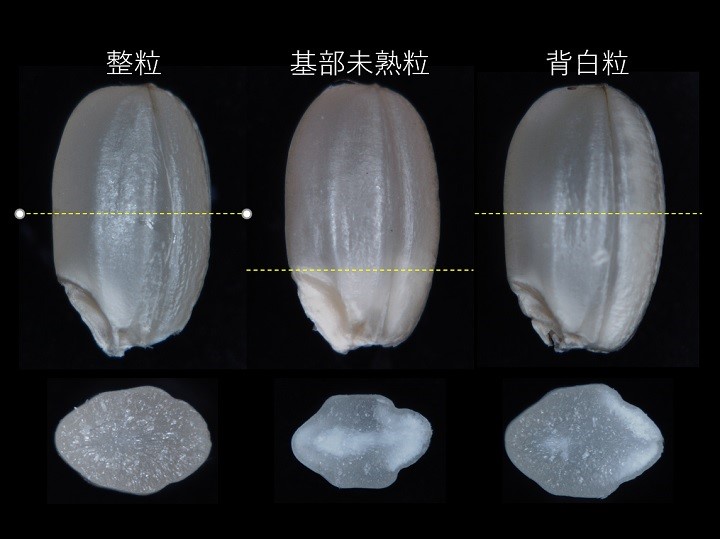

イネの高温障害の症状としてよく見られるのが、「シラタ」である。これは「白未熟粒」とも呼ばれ、デンプンが米粒にきちんと詰まりきらないために米粒が白濁してしまうことをいう。

デンプンが詰まって半透明に見える整粒(左)に比べ、真ん中と右の粒はデンプンが詰まっていない部分が白濁して見える

登熟期の高温で大きな影響

イネの高温障害のメカニズムについて調べるため、森田さんはかつて穂と茎葉の温度管理を別々に行う人工気象室実験を行った。そのやり方は、次のとおりである。

ポット栽培した登熟期のイネを、高温室と適温室の2室に分けて入れた。2室はスリット(すきま)の入ったガラスで仕切られている。適温室に入れたイネのうち、一部のイネの穂の部分だけをスリットから高温室に出した。つまり茎葉は適温室、穂は高温室にある状態だ。逆に、高温室にあるイネの一部も穂だけをスリットから適温室に出し、それぞれを比較した。

その結果、高温室にイネ全体を置いた場合と穂だけを高温室に出した場合のイネの米粒が同じように白濁し、米粒自体も小さくなった。逆に穂が適温なら茎や葉を高温にしてもほとんど影響がないことが分かった。

イネは光合成でできたブドウ糖を穂に移動させる。穂ではブドウ糖が鎖状に連結したデンプンの形でコメに蓄積されるが、この過程で気温が高すぎるとそれがうまくいかず、デンプンの詰まりが悪くなりスカスカの状態になる。そこに光が当たると乱反射して曇りガラスのように白濁して見える。これが白未熟粒、シラタができるメカニズムだ。

穂の部分の高温がコメの品質に影響したのはこのためで、登熟期の環境温度が非常に大事であることが分かる。

高温のために不受精になることも

高温障害は白未熟粒の発生にとどまらず、稔実(ねんじつ)しないという障害を引き起こすことさえある。そのことに関して森田さんは、「フェーン現象などで35度を超える高温になってしまうと、その時が受粉のタイミングであれば花粉がダメになって不受精粒になる可能性が高い」と説明する。イネの花は正午の前頃の午前中1~2時間を中心に開花し、同じ花が咲くのは一度きり。その時間帯に異常な高温になると花粉がダメージを受ける。

このため、夜にフェーン現象が起きた場合は不受精にはなりにくいが、一方でシラタが増えるという現象が発生する。森田さんによるとこの現象はこれまでいくつかの県で大きな問題になったことがあるそうだ。わずか数日のフェーン現象によるシラタなので農家はそれを予想できず、脱穀してモミすりした段階で米粒が真っ白になっていることに気づく。こうなると等級落ちどころか規格外になって経済収量としてカウントされなくなるという、農家にとって予想外の打撃となる障害なのだ。

農研機構では、この現象が植物が本来持っている水ストレス(乾燥や高温による水分の欠乏状態)への防御機構である「浸透圧調節(浸透圧の高い物質を細胞にためることで水を保持する機構)」によって起こったことを明らかにした。イネは夜のフェーン(高温で乾いた風)で強い水ストレス状態になるが、枯れるのを防ぐために一時的に浸透圧調節が働く。これにより、コメの中に浸透圧で水分を保持する糖をためてデンプンを作らないという現象が起こり、シラタが大量に発生するわけだ。近年、夏場に35度を超えるような日も珍しくなくなり、水田に張った水がお湯のようになってしまうが、こうしたことも高温障害につながる。土壌や水が温かくなりすぎると根の機能が落ちてきて水分や養分を吸えなくなり、光合成がうまくいかなくなるという。

高温不稔のイネ

高温耐性のある品種とは

九州沖縄農業研究センターは水稲の高温対策として二つの枠組みを示している。一つは「高温回避型」対策。これは出穂期を遅らせて涼しくなってから登熟するようにすることや、登熟期の“かけ流しかんがい”や落水時期の延期で高温を避けるなどの方法。もう一つが「高温耐性型」による対策で、そのなかで高温耐性品種への変更を挙げている。

高温耐性品種について農林水産省の資料で高温登熟性が“強”として紹介されているのは「ふさおとめ」「笑みの絆」「なつほのか」「おてんとそだち」である。その他の有望品種としては、業務用として評価が高い農研機構開発の「にじのきらめき」は高温耐性に優れているとされる。この他、九州では「にこまる」「さがびより」「くまさんの輝き」「元気つくし」などの高温耐性品種がある。

また、最近「秋はるか」という新しい品種が農研機構で開発された。この品種は高温耐性とともにトビイロウンカやいもち病に対しても抵抗性がある。秋はるかは遺伝子マーカーで選抜して育種した品種で、遺伝子の解明が進んだことによって育種スピードが格段にアップしている。とくにトビイロウンカは、2020年産米で九州の作況指数(平年反収に対する比率)が85にまで低下したほどの被害をもたらしており、この対策も急がれていた。

中野さんによると、高温耐性とともに九州で発生が多いトビイロウンカの抵抗性をも持った品種や、北関東で発生が多い縞葉枯(しまはがれ)病に強い品種をゲノム情報を活用して研究・育種しているほか、高温不稔耐性の品種の研究も進んでいるという。

高温耐性品種の普及は

これほどまでに高温障害が発生しているにもかかわらず、高温耐性を持つ品種の普及はまだそれほど進んでいない。

コシヒカリの主産地であり、近年気温の上昇とともに高温障害による白未熟粒の発生が多くなっている新潟県でも、高温耐性品種との置き換えは進んでいない。この要因はコシヒカリ系を好む消費者の嗜好(しこう)に合わせてコメ作りがなされているからとしか言いようがない。しかし森田さんは「最近の傾向として、若い人はやわらかく粘りが強いコシヒカリ系だけを好むわけではないという情報もあり、むしろ硬めでも大粒で粒感のあるものを好む傾向もあるので、ニーズに応えるコメを機動的に育種する必要がある。遺伝子マーカーを使うことによって育種開発スピードが格段にアップしていることから、どんどん品種改良できるようになる見込みだ」と言う。

中野さんの研究室での玄米外観品質調査の様子

温暖化の中で期待が高まる「再生二期作」

温暖化の傾向を逆手にとった研究もある。中野さんはイネの収穫後の株から伸びてくるひこばえを栽培して2回目のイネを収穫する「再生二期作」を研究している。2020年に発表した研究成果では、1回目の収穫時期などを調整することで2回目も十分に収穫ができ、年間収量が増えるとしている。そのためには収穫に至るまでの十分な気温が必要だ。

中野さんは、この研究の目的は単位面積当たりの収量を飛躍的に上げることで、多収によって生産コストを下げることが最もパワーがある対策であり、重要だとしている。今年は福島県浪江町でプラスチックの原料になるコメを再生二期作で栽培する実証実験が始まる予定で、その栽培方法や成果に関心が集まりそうだ。

再生二期作で栽培したイネの収穫作業の様子

温暖化に対する一人一人の意識は大切だが、地球全体の現象がすぐに改善されることは期待しにくい。そんな中、温暖化の影響に適応するための研究は日々進歩している。研究者の努力に敬意を払いつつ、その進歩を見守り応援したい。

取材協力・画像提供:農研機構