環境配慮を重視する日本の農業政策

農林水産省ではわが国の農業の中期的な戦略・計画として、食料・農業・農村基本計画を策定しています(筆者も審議会委員として参画)。2020年3月に閣議決定された現行の本計画では、SDGsに関する取り組みの強化や気候変動への対応などがうたわれており、農業分野における環境への注目度の高まりが見て取れます。

これを踏まえ、2021年には農林水産省から「みどりの食料システム戦略」が公表されました。農業分野における環境対策の基本的な戦略を示したもので、2050年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減、化学肥料の使用量を30%低減、耕地面積に占める有機農業の取組面積を25%(100万ヘクタール)に拡大、といった目標が掲げられています。耕地の1/4を有機農業に、という点からも、本戦略の目線の高さ(とハードルの高さ)が理解できるかと思います。

農村で増加する再生可能エネルギーの利活用

農村には豊富な太陽光、水力、バイオマスといった再生可能エネルギーが存在しており、その有効活用が進められています。ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)という、太陽光パネルの下で弱い光でも育つ農作物を栽培する手法では、一つの農地で農業生産と発電を両立することができ、設置面積が拡大しています。また、農地気象センサーや水田自動給排水装置には小型の太陽光パネルが付属しており、独立した運用が可能です。

稲作が盛んな地域では、用水路に設置する小水力発電(マイクロ水力発電)の実用化が進んでいます。かつて農村では用水路を流れる水のエネルギーを水車として有効活用してきましたが、最近はその代わりに小水力発電装置を設置し、揚水ポンプなどの電源として活用する動きが出ています。

また稲わら、もみ殻、家畜排せつ物、おがくず、食品加工残渣(ざんさ)などを活用したバイオマス発電(直接燃焼、バイオガス化などの多様な方式あり)も各地に設置されています。

このように農村で発電された電力は、その多くが自家利用されるか、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)を使って大手電力会社に売電されています。意外と地域で使われていない電力があり、環境面ではもったいない状況なのです。

水田自動給排水装置

農業・農村におけるスマート農機の増加

農村で生み出されたクリーンな電力の供給先として注目されているのがスマート農機です。AI、IoT、ロボティクスなどの先進技術を駆使したスマート農業によって、効率的で付加価値の高い農業を営むことが可能となりますが、近年のスマート農業の特色の一つとして、電動のスマート農機が増えていることが挙げられます。従来のトラクターなどと比べて小型のものが多く、電動との親和性が高いのです。

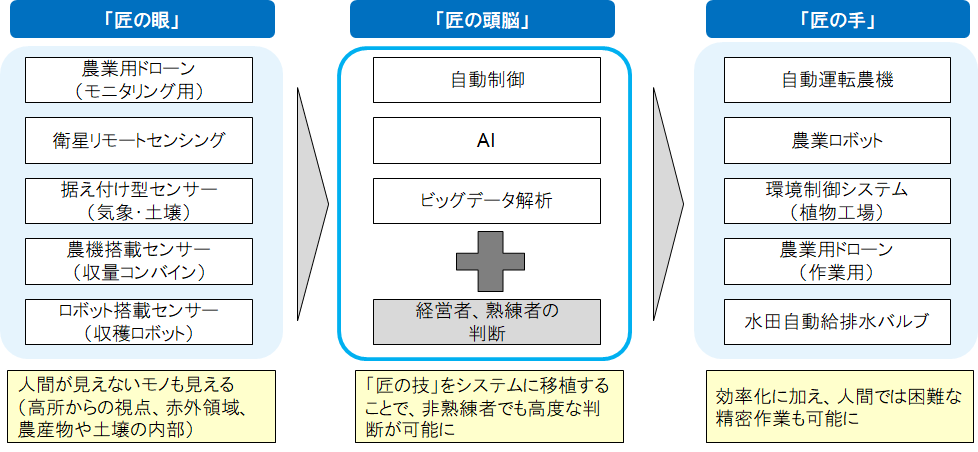

スマート農業の3分類

近年、農業現場ではドローンの活用が急拡大しています。その用途はモニタリングと作業の2つに分かれます。モニタリングでは、ドローンに搭載された高機能なカメラ・センサーを活用し、農作物の生育状況や土壌の状態などを把握できます。またAIによる画像解析で、病害虫の発生の有無を判断するアプリなども出ています。後者としては、農薬、液体肥料、種子などの散布に活用されています。ドローンが運べる重さに限りがあるため、ピンポイント散布に使われることが一般的です。

農業用ドローン

続いて躍進めざましい農業ロボットに焦点を当てましょう。狭い農地が多い日本の農業の特性に合わせたスマート農機として、収穫ロボット、除草ロボット、運搬ロボットなどが次々と実用化されています。筆者が研究開発に参画してきた農業ロボットDONKEY(ドンキー)は、アタッチメントを取り替えることでいろいろな農作物と作業に対応することができ、特定品目の一時期にしか稼働しない単機能ロボットと比べて年間稼働率が高い点が特徴となっています。

多機能型農業ロボットDONKEY(実証機、農林水産省事業)

さらには農薬散布機のような乗用型農機の電動化も進んでおり、将来的には中型のトラクターなども電動化されるとも言われています。また、農産物の出荷や移動用に使う軽貨物や軽トラックのEV化も徐々に進んでおり、農村での電力需要はさらに伸びると想定されます。

このように普及が進む電動農機ですが、大きな問題に悩まされています。それがバッテリー切れです。ドローンや農業用ロボットに搭載されているバッテリーは小型のものが多く、数時間しか使えないものも珍しくありません。一方でバッテリーが切れても農地周辺で充電できる場所がないため、予備のバッテリーを持って行ったり、休憩時間に自宅に戻って充電したり、時には作業をあきらめることすらあると聞きます。「農地でのバッテリー切れ問題」が、期待高まるスマート農業の普及の壁となっているのです。

再エネの地産地消が地域のローカルビジネスに

このように農村では豊富な再生可能エネルギーがある一方、電動農機などの普及により電力需要が高まっています。農業者がソーラーシェアリングや小水力発電によって発電し、それを近隣の農業者と一緒に使っていくというモデル(農村エネルギー自立圏)を作れば、地域の再生可能エネルギーを余すことなく使うことができます。また農業者は“地域の小規模エネルギー事業者”として新たな収入源を確保できます。

次回は、農村エネルギー自立圏の実現に向けた課題と解決策について解説します。

書き手・日本総合研究所 三輪泰史

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター エクスパート

農林水産省食料・農業・農村政策審議会委員、同省食料安全保障アドバイザリーボード委員、高知県IoP推進機構理事等を歴任。