消費者の「健康志向」と社会問題の深い関係

農業経営の戦略を練る上で、単価を上げるためにどう付加価値をつけるか検討している農家も多いでしょう。珍しい野菜を作る、生産時期をずらすなど方法はさまざまですが、社会のトレンドや消費者ニーズを捉えることも大切です。昨今の消費者ニーズといえば「健康志向」。実は、少子高齢化や過疎化といった社会変化とも大いに関係があります。

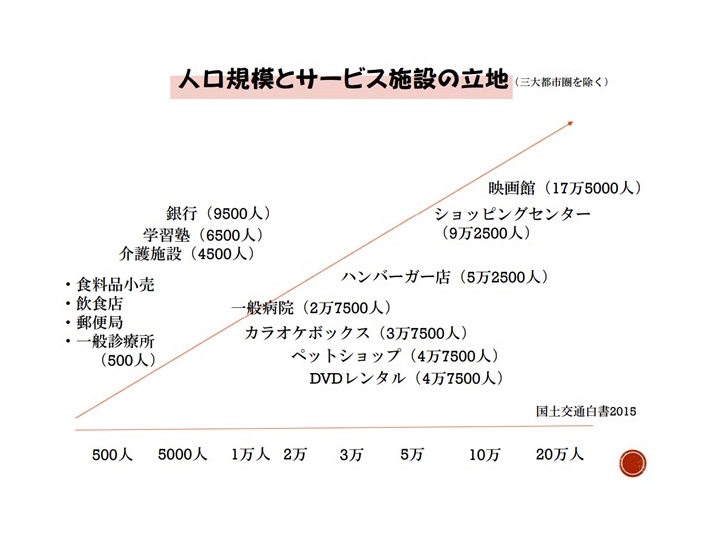

まず注目したいのは、少子高齢化と農村部における過疎化の進行です。地域人口が一定数を割り込めば、生活を支える基本的なインフラを維持できなくなります。例えば「国土交通白書(2015)」のデータを見ると、ある自治体で一般病院が80%以上の確率で存在を維持するためには人口が2万7500人以上必要なことが分かります。介護老人福祉施設であれば最低4500人必要ですし、もし500人以下になれば、小さな一般診療所さえ維持できなくなります。

参考:「国土交通白書(2015年度)」を元に作成

出生率を上げようとする取り組みも行われていますが、そもそも出産可能な人口が減っているわけですから、どのような施策を講じても根本的な解決策にはならないでしょう。地域によっては基本的なインフラにも頼れなくなるリスクを考えると、人口減少社会をいかに生き抜くか、私たちは自分自身で考えなければならないのです。そこで欠かせないのが何よりも健康です。

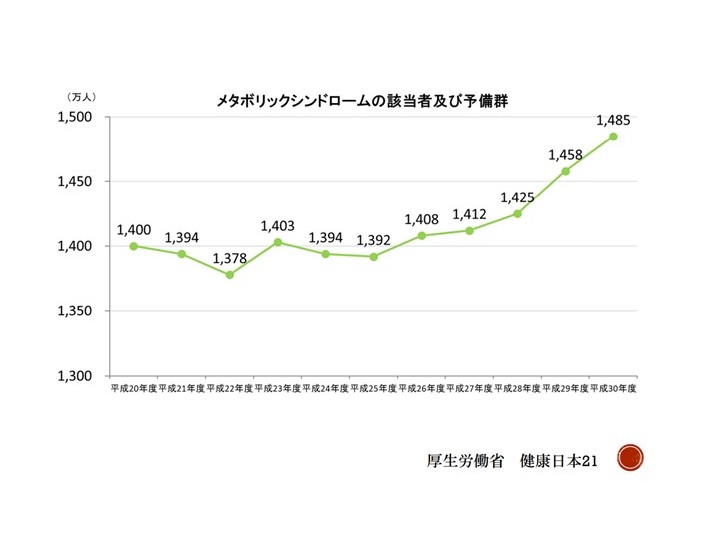

日本は依然として長寿国です。医療の進歩により、がんや脳血管疾患で亡くなる人の割合も減り続けています。その一方で増え続けているのが、メタボリックシンドローム、いわゆる生活習慣病です。該当者およびその予備軍の数字を見ると、2013年頃から増え続け、2018年には約1500万人にも上っています。

参考:厚生労働省 健康日本21

また、人生100年時代と言われるなかで、平均寿命と健康寿命との差が男性で約9歳、女性は約12歳もあります。つまり、晩年の10年前後は要介護の状態や、よくても病院通いの日々になっている人が大勢いるのです。こうした背景から、消費者は長い人生を健康に過ごしたいと健康志向に向かっているのです。

農作物の「機能性表示」が差別化になる

浅井農園の「たっぷリコ」

では、健康意識が高まる消費者向けに農家ができることは何でしょうか。その一つとしてブランディングに活用できるのが「機能性表示食品」の制度です。「機能性表示食品」とは、科学的根拠に基づいた機能性を商品パッケージに表示した食品です。「特定保健用食品(トクホ)」と違い、国の審査はありませんが、事業者が自ら科学的根拠を示して消費者庁に届け出をし、情報公開することが義務付けられている制度です。

例えば、農産物に「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の目的が期待できる食品の機能性を表示することができます。消費者から見れば、健康的な食生活を送る上で役立つ情報を得られることになりますし、生産者にとっては、商品ブランディングになり、ほかの事業者との差別化につながります。双方にとって利益がある制度といえるでしょう。

この制度は2015年にできたもので、制度開始から3年間は、年間の申請が1桁にとどまっていましたが、徐々に認知度が高まり、昨年は過去最高の40件の申請がありました。現在、合計150品目が登録されています。

消費者庁のHPを見てみると株式会社アイファームの「肌うるる」と命名されたブロッコリーがあります。ブロッコリーのなかでも特に新芽に含まれる「スルフォラファングルコシノレート」という成分には、肌の水分量を高め、乾燥を緩和する機能が報告されているため、こうしたネーミングで販売できるのです。

また、日本を代表する農業法人の一つである浅井農園は「たっぷリコ」という商品名で、設立から急成長を遂げるサラダボウルは「サラダボウルのごちそうトマト」という商品名で、トマトに含まれるリコピンが血中LDLコレステロールを低下させる機能があることをうたっています。

浅井農園の「たっぷリコ」

国への届け出はハードルが高いと感じるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。国としては届け出を後押ししており、農林水産省ウェブサイト内の「生鮮食品の機能性表示食品の相談窓口」には、品目ごとの相談窓口が一覧になって紹介されています。また、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(通称・農研機構)からは2021年、「地域農産物の機能性表示のための手引書」が発行されています。届け出に向けた技術のポイントなどが非常に分かりやすくまとまっていますので、たいへん参考になります。

科学的根拠に基づいたデータの「見える化」が鍵

この制度のポイントは、科学的根拠に基づいた機能性を表示することです。つまり、食品が持つ機能の「見える化」が求められているのです。正確なデータを取り、同じクオリティーの農産物をつくり続ける再現性ある技術が欠かせません。

従来も、地球環境や健康に配慮した農業のあり方として、有機農業や無農薬栽培など、さまざまな取り組みがなされてきました。もちろんそうした工夫も有意義なことですが、見える化という点では少々弱かったのが実態です。天候不順や自然災害も増えるなか、「長年の勘」だけでは対応できないのではないでしょうか。私が校長を務める農業経営大学校でも、これから就農を目指す学生たちには、データに基づいた農業経営をしっかり学んでもらっています。

アグリフューチャージャパンでの授業風景

有機農業において近頃注目を集めているのが、一般社団法人日本有機農業普及協会代表理事の小祝政明(こいわい・まさあき)さんが提唱する「BLOF(ブロフ)理論」です。BLOFとはBio Logical Farming(バイオロジカルファーミング)の略で、土壌分析や農産物の成分分析で美味しさを数値化することで高品質・多収穫を実現でき、病害虫に強いとされる有機農法です。全国各地で実践する生産者が増え続けているだけでなく、中国やアフリカなど世界各地でも導入されているようです。

ほかにも、栄養状態の見える化という点で食品メーカーも面白い動きをしています。カゴメが開発した「ベジチェック®」という機器は、手のひらをセンサーに約30秒当てるだけで、その人がどれくらい野菜を摂取しているかを簡単に見える化できるものです。企業や自治体の健康イベントなどに貸し出し、健診受診率の向上や食習慣改善に向けた行動変容をサポートすることを狙っています。

「健康のために十分な野菜をとりましょう」と言われても、自分の食生活に野菜が足りているのかどうか、なかなか分かりづらいものです。こうした機器を身近に利用でき、自分の栄養状態を日常的に把握できれば、ますます消費者の健康意識が高まり、買い物の際、できるだけ栄養価の高い食品を選ぶようになると考えられます。

賢い農家はやっている「マーケットイン」の発想

消費者の健康志向に応え農業経営を成功させている農家が実践しているのが「マーケットイン」の発想です。マーケットインとは、マーケット、つまり市場のニーズを把握し、それに沿った製品を開発・提供していこうという考え方です。その反対は「プロダクトアウト」です。事業者がつくりたいモノや、事業者の方針などを優先したモノづくり全般を指します。プロダクトアウトの背景にあるのは「良い商品なら売れる」という発想です。例えば、生産者が「オレが丹精込めて育てたトマトがいちばんうまい!」と思っても、それが消費者のニーズに合っているとは限りません。

マーケットインを進めるには、従来以上に顧客とのコミュニケーションが大事になりますが、そのアプローチ法は立地や生産規模によってさまざまです。例えば、地方の農村部で一定規模以上の農業を営む場合、農協や卸売市場を経て小売業者へという一般的な流通経路をたどることが多いでしょう。スケールメリットを生かし、土地の土壌に合う少ない品種を大量生産し、流通は専門業者に任せるほうが農業経営の面では合理的です。その場合、消費者との細やかな双方向コミュニケーションは難しくなりますが、先に触れた「機能性表示食品」を活用すれば、十分な情報発信が期待できます。

あるいは、都市近郊で比較的小規模に営むなら、農園ボランティアや収穫体験などの形で、地域住民を巻き込むこともできるでしょう。私の知る東京多摩地区で代々農業を営む農家では、年間100種類の果物や野菜を収穫体験のために栽培しています。通常の出荷はほとんどしなくても、地域のニーズに応えるだけで、十分に経営が成り立つこともあるという好例でしょう。また別の都内の農家では、地元の消費者のリクエストに応えて栽培する作物を決めることもあるといいます。結果的に少量多品目栽培となり、農作業の手間は多少増えるかもしれませんが、新鮮なうちに消費者に届けられる地の利を生かし、消費者に選ばれる生産者を目指すことができます。

どのような立地にあっても、また、規模の大小にかかわらず、生産者が意識すべきは、適切な情報発信とコミュニケーションを心がけ、消費者ニーズというマーケットをとらえ、それに見合った農産物を生産することです。その際、鍵となるのが消費者の健康です。少子高齢化や過疎化といった社会の変化が加速するなか、人々の健康志向はいっそう高まるでしょう。そのニーズにしっかり応えることが、これからの農業経営には欠かせません。