流域のあらゆる関係者が連携する「流域治水」とは

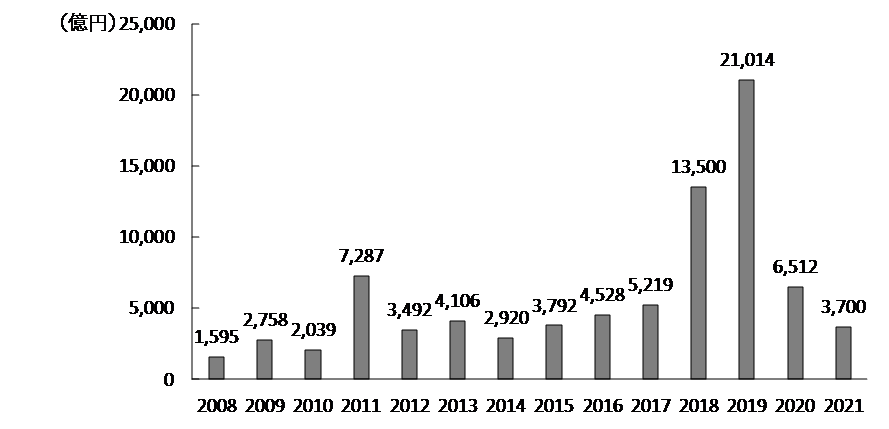

もともと日本は地理的な特徴に加え、梅雨期や台風期の極端降水があるという厳しい自然条件下にあり、歴史的にも水害が多い国です。そのため、ダムや堤防、下水道などを代表とした治水のためのインフラを数多く整備してきました。しかし、直近の数年でも2017年の九州北部豪雨や2019年の東日本台風(台風第19号)、2020年の「令和2年7月豪雨」などで大規模な被害が発生しており、水害被害額で見ても2019年が約2兆1800億円で統計開始以来最大の被害額となりました。

日本全国の水害被害額推移(国土交通省「河川データブック2022及び同省報道発表資料より筆者作成)

このような状況を踏まえても、インフラ整備をはじめとした既存の災害対策では十分とはいえなくなってきていることは明白です。

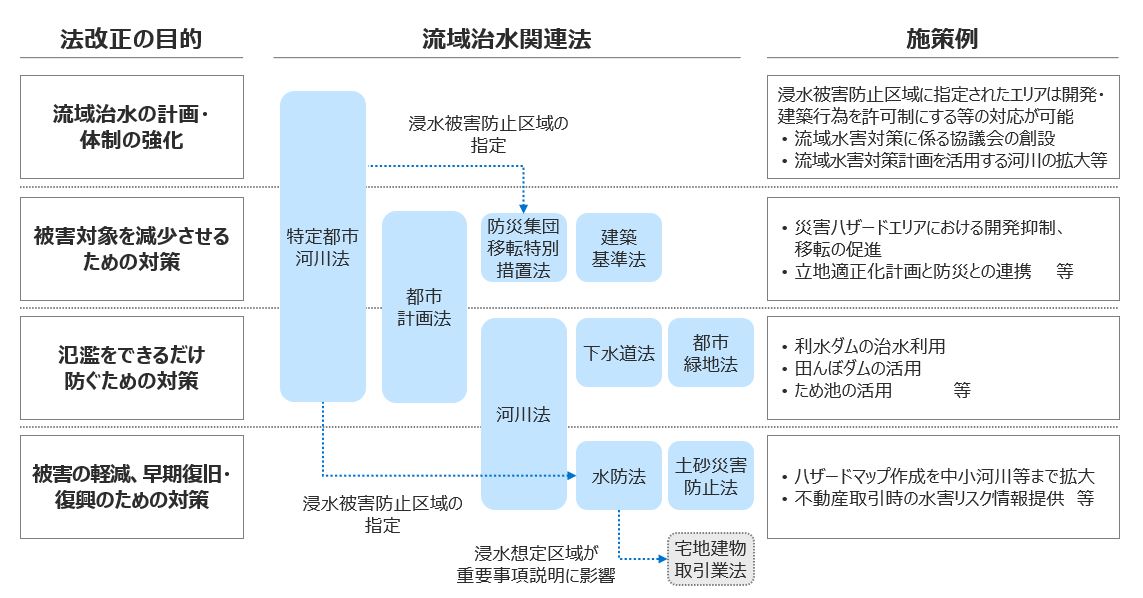

一方で、このような危機は従来の取り組みを大きく転換する契機にもなります。2021年、政府は「流域治水」政策を打ち出し、流域に関わるあらゆる関係者が連携して主体的に治水に取り組む社会を構築することを目指しています。「流域に関わるあらゆる関係者」とは、国や自治体などは当然のこと、発電ダムを所有・管理する電力会社や林業従事者、流域の住民、田畑を所有し水を利用する農業従事者など多岐にわたります。また、2021年、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(流域治水関連法)が国会で成立し、同年11月までに全面施行されました。これは河川法や都市計画法など9本の法律を改正する大掛かりなものとなり、「流域治水」という考え方への転換は、治水行政を担う国土交通省にとって明治以来の政策を根本から変えるものとなりました。

流域治水関連法のポイント整理

治水効果が期待される既存インフラの活用

流域治水では、ダムや堤防の改修などハード面の整備だけでなく、既存施設の運用変更による治水効果向上を期待するソフト面の施策にも重点が置かれています。なかでも特に治水に貢献すると言われているものが、ダムと田んぼの活用です。

ダムの活用については、洪水調節用ダムに限らず、発電用ダムや農業用ダムなどのいわゆる利水ダムにおいて、大雨が見込まれる場合に限り治水目的で利用する「事前放流」という取り組みが全国で始まり、以降洪水被害の軽減に大きく貢献しています。流域の安全を守るために、「利水ダムの治水利用」という官民の連携が進んでいます。

それでは田んぼの活用とはどのようなものでしょうか。田んぼがもともと持っている水をためる機能を利用し、大雨の際に一時的に田んぼに水をため、ゆっくりと排水することで河川への急激な流出を防ぎ、農地や市街地の洪水被害を軽減しようという取り組み、いわゆる「田んぼダム」に期待が寄せられています。

田んぼから排水路に水を落とすための落水桝(ます)に、元々の落口(おちぐち)より小さい口径の「堰板(せきいた)」(調整板)を設置し、田んぼからの流出量を抑えることで、水田の雨水貯留機能の強化を図り、周辺の農地・集落や下流域の浸水被害リスクの低減が可能となります。田んぼダムの実施により、通常の水田と比べピーク流量(最大排水量)を60~70%抑制することができると言われています。また、治水効果だけでなく、洪水調節用ダムの建設などと異なり大規模な施設を造成する必要がなく、安価ですぐに効果が発揮できることが大きな特徴です。農林水産省も、田んぼダムの取り組みを導入し、継続的に実施する上で、地域における話し合いの基礎となる情報や基本的な考え方をとりまとめた「『田んぼダム』の手引き」を2022年に公開しました。

このように、「水をためる」というダム共通の機能をうまく活用することで治水効果を高めることができます。

治水協力者へのインセンティブの重要性

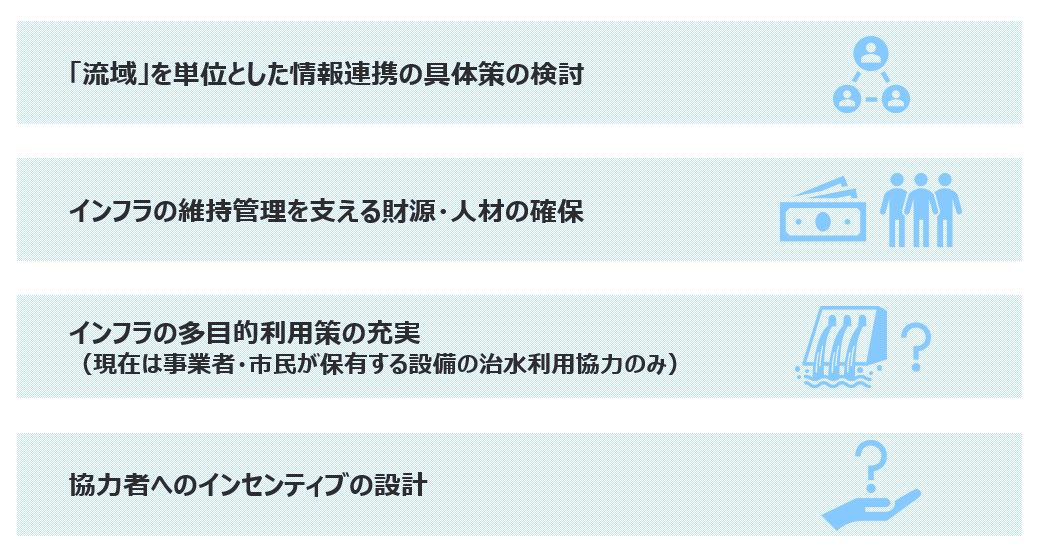

以上のように、流域治水では省庁連携を進めるとともに、企業や住民が管理するダム・水田等で治水協力する体制を目指していますが、財源等も限られ協力のインセンティブ(優遇措置などの動機付け)も不明瞭など、課題も多いのが現状です。

流域治水施策における課題(筆者作成)

とりわけ、取り組みの主体となる利水ダムの管理者や農家の方々にとってのメリットは大きくないため、より積極的な協力を引き出す施策が必要です。治水への貢献度を可視化し、貢献度に応じたインセンティブを付与する仕組みを作ることで、「流域のあらゆる関係者」の積極性を引き出すことができます。ここには流域全体で治水、利水それぞれの効果を最大限発揮するための技術導入や制度改革、既存インフラ活用の事業モデル構築など、さまざまな施策が求められます。株式会社日本総合研究所が企画・設立した「流域DX研究会」では、既設インフラ活用による流域全体の治水対策をテーマとして掲げ、既設のダムの多目的利用のほか、デジタル技術活用による治水・利水の一体化などについて検討を行ってきました。次回は、流域DX研究会において検討した、治水と利水、そして地域がwin-win-winとなる具体策実現に向けた内容を紹介します。

書き手・日本総合研究所 石川智優

創発戦略センター スペシャリスト(土木工学)。京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻修了後、株式会社日本総合研究所に入社。分散型エネルギーインフラプロジェクトマスタープラン策定、再生可能エネルギーに関する調査等を実施。「利水ダムを活用した新たな治水のあり方」を提唱、2022年に産学官連携コンソーシアム「流域DX研究会」を設立。